原创 为什么大部分人都爱吃面条/嗦粉?

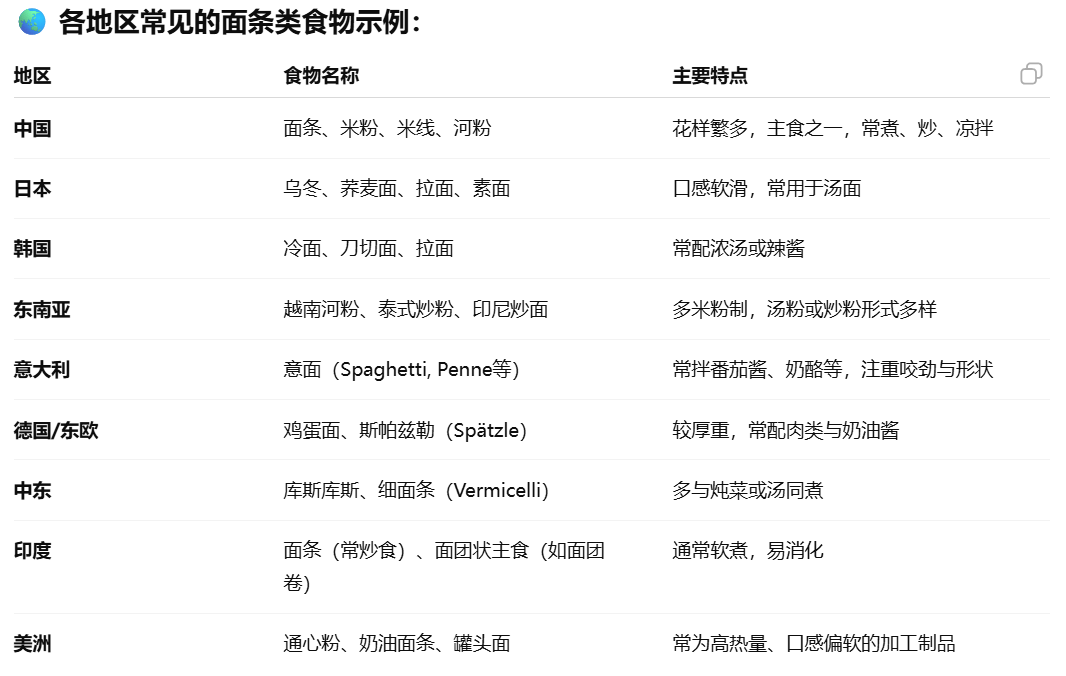

世界各国不同饮食中,几乎都有面条这类形态的食物。即便是大米作为主食的地区,也有米线、米粉、河粉等类似于面条的食物。

中国人爱吃面条,拉面、刀削面、油泼面、焖面、担担面、热干面等各种面食都巨受欢迎。日本人爱吃拉面和饂飩(读音五冬)面,一般餐饮店很少看到排队等候,但常常能看到不太有名的拉面店前也排着长长的队伍,而相邻的餐馆门前空空荡荡。意大利人也爱吃面,空芯、螺旋、细条等等各种花样的面五花八门,展会上看到过30多种不同形态的意大利pasta,简直比中国日本的种类多多了,甚至也享誉全球。

即使没有条件生产小麦的地方,种植水稻的人们也能将米粉或者其他淀粉类食物加工成面条形式再食用。不管是米粉、米线、河粉、还是年轻一代酷爱的螺蛳粉,嗦粉在成为年轻人的一大潮流。

为什么人们会这么爱吃面条/米粉呢?将碳水类食物做成线条状食用为什么有这么大魅力?日常只爱吃这类食物会对身体产生不良影响吗?本期食与心将从多学科角度介绍这个有意思的话题。

——吃面/嗦粉能带来快乐

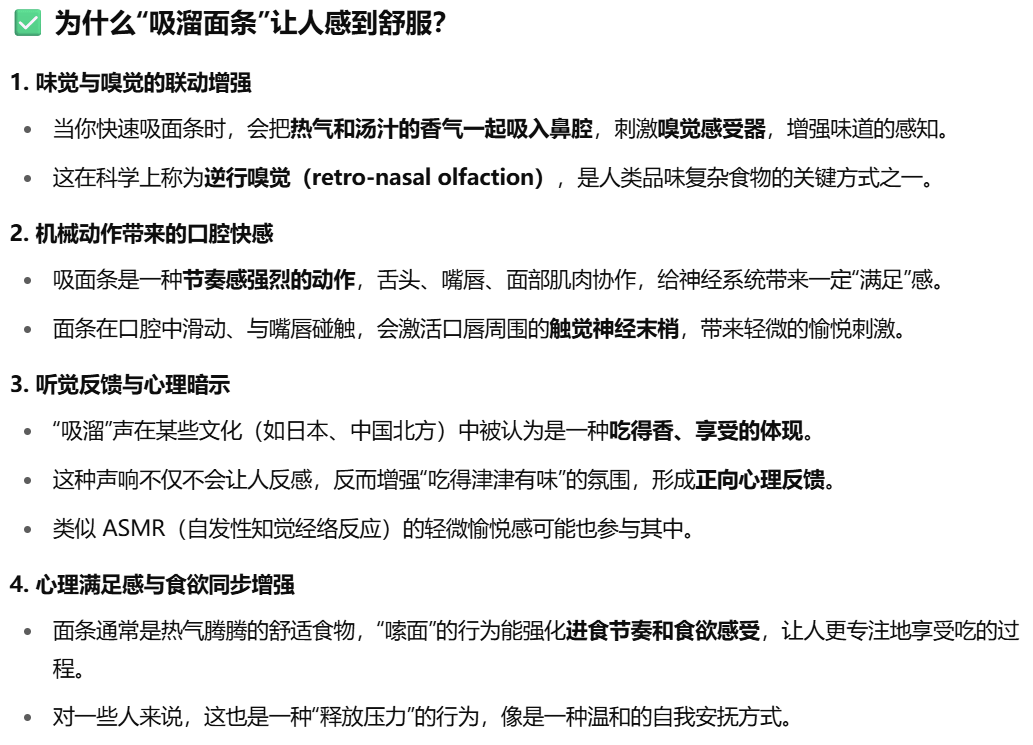

嗦面条或吸溜面条会带来让人感到愉悦的多重感官刺激,绝不仅仅是文化习惯,更涉及到神经生理、味觉、嗅觉和听觉联动的复杂愉悦体验。

研究确实表明饮食过程中面条类和米粉类食物在于舌头和口腔振动过程中人能够感受更加丰富愉悦的味道,类似于品尝高汤、茶水和咖啡的时候也要发出奇怪的声音一样。

不过也有少部分人特别厌恶咀嚼类声音,对特定声音(尤其是如咀嚼声、吸鼻声、舔舌声等)产生强烈负面情绪反应,这种情况被称为咀嚼声敏感症。这并不是矫情,而是一种特定感官-情绪反应的障碍,在医学上通常被归类为一种选择性声音敏感综合征(Misophonia)。

与听觉过敏(hyperacusis)不同,听觉过敏是对所有声音音量的过度反应,而咀嚼声敏感症通常仅针对某些“引发性声音”。

目前Misophonia 并未被 DSM-5 正式收录为独立精神障碍,但近年来被越来越多临床心理学者认可为真实存在的状态。与强迫症(OCD)、焦虑症、注意力缺陷障碍(ADHD)常有共病现象。

以上是爱吸溜面条和反感听到吸溜面条者之间的差别。那么接下来言归正传,讲讲吸溜面条米粉的情况。

——吃面/嗦粉与人的偷懒本能

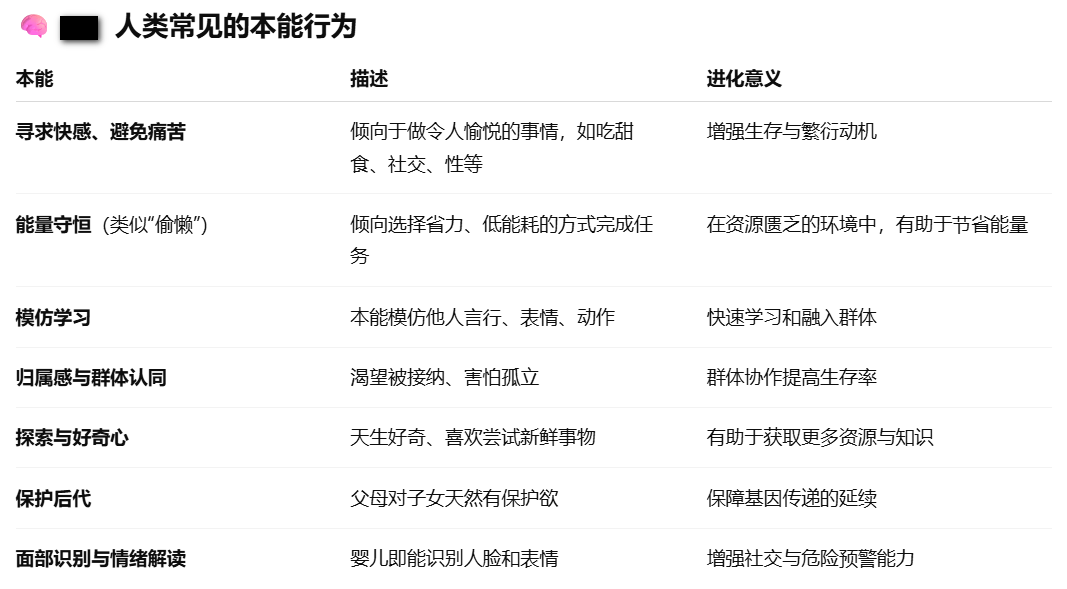

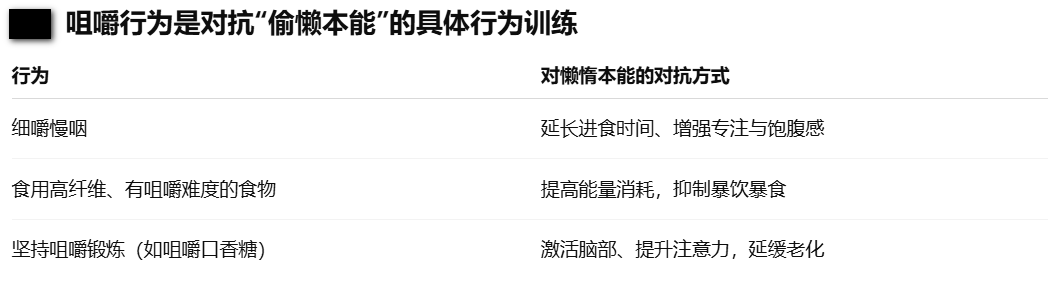

有人说爱吃面条、米粉、汤泡饭等仅需少量咀嚼的食物符合人的偷懒本能。

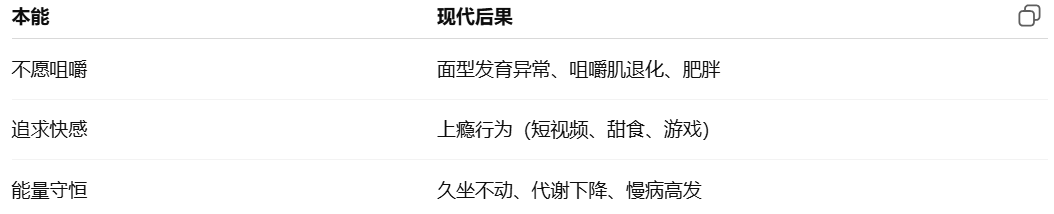

人类有很多种本能。确切来说,爱吃面/粉这类好咀嚼食物符合人类追求轻松的心理本能和能量最优化的进化表现。“吃饭不爱咀嚼”虽然可能并非“懒惰”本身,只是与大脑趋向低能耗、快感优先的进化策略的一个体现。而这种低耗能的追求并非符合人类长期进化的功能保护举措。

在现代社会,由于资源丰富和食物加工技术便利,这种“低努力”本能有时会让人过度满足、反向适得其反,会在今后个体本能性的全面发展中受到更多阻碍。上期鼻炎?哮喘?腺样体肥大?问题可能在于你的吃饭方式不对!中介绍过其中的一些问题。

因此,需要有意识地调节和反制,以防过度节约咀嚼耗能的带来的健康与功能损害。鼓励适量咀嚼、适度运动、主动挑战,是对“本能”良性管理的方式。

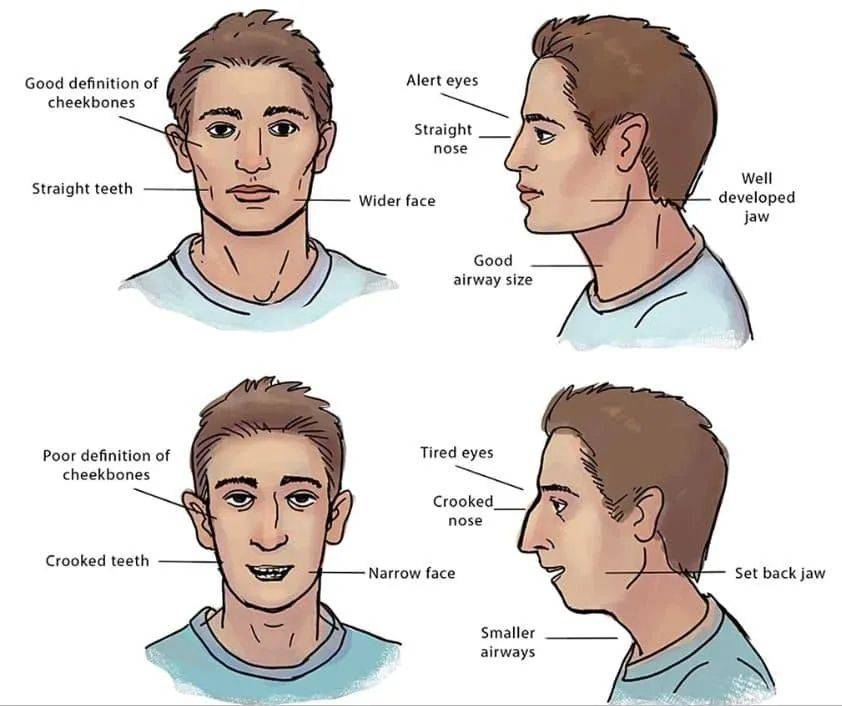

——现代人脸变小/下巴变尖与爱吃面/嗦粉

很多人发现这样一种现象,几十年前以美貌闻名的女明星面容更加立体饱满大气,而现在的女明星脸明显变小了,下巴也越来越尖,特别在中日韩地区,甚至不少男明星也有这样的变化。

实际上,在明星中的这种明显变化并非个例,小脸化和尖下巴已经成为现代人中的普遍现象,特别是当我们把比较的时间维度拉长时。

虽然“脸小”、“尖下巴”在东亚文化中被视为美,但过度的颌骨退化可能引发功能性和美观上的双重问题。

而这种小脸化的变化趋势很不幸,竟然跟咀嚼减少的进食方式有关。

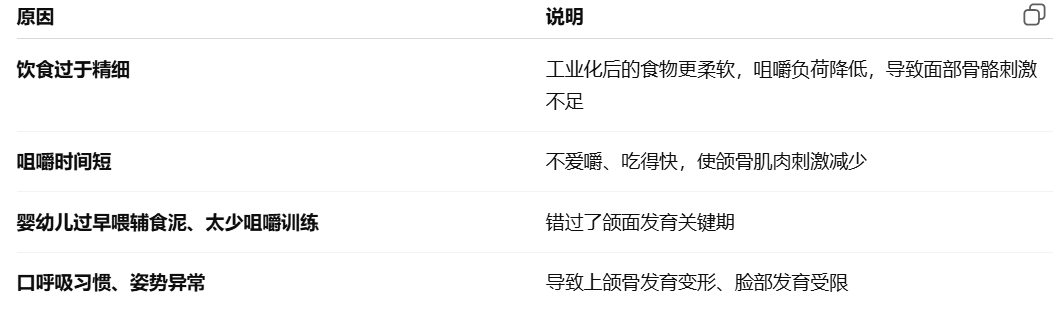

在现代社会,随着好咀嚼食物的获得越来越便利(比如吃面/嗦粉),人们的咀嚼次数普遍减少,但在饮食均衡情况下,人们的面容仍能正常发育,虽然智齿问题让人心烦,并不至出现腺样体面容等面部发育异常。

但如果长期只吃面条米线这类减少咀嚼次数的食物,口腔相关的肌肉退化和弱化降低每个肌肉组织和骨骼的牵拉能力,则更可能出现张口呼吸等不良习惯,腺样体面容等面部异常,鼻炎和/或中耳炎反复感染、平衡力差、专注力差、情绪不稳定等各种问题。

有人可能会质疑:下颌变窄、咀嚼肌退化难道不是人类与时俱进的进化趋势吗?怎么能变成坏事呢?

——咀嚼肌退化对现代人是好事还是坏事?

这个问题需要分阶段看。

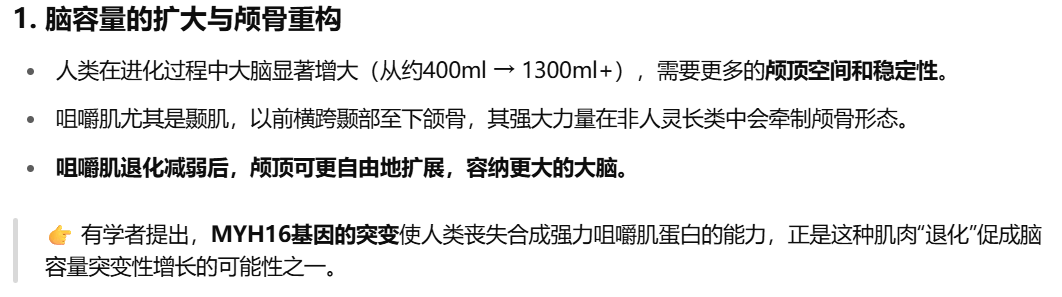

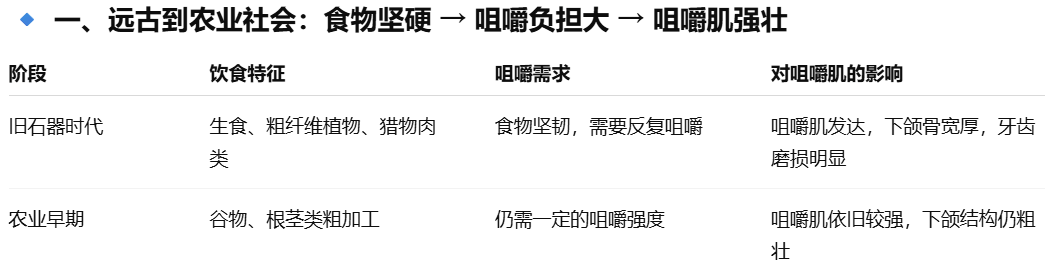

1. 类人猿→智人

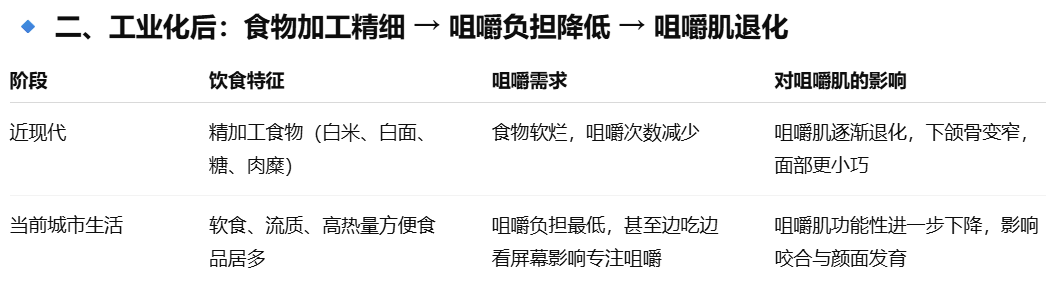

在从类人猿走向现代智人的过程中,咀嚼肌在进化过程中确实相对“退化”了,这主要由于食物结构软化、使用火,让生硬的食物变成软香的佳肴,使用工具,让坚硬的东西最大限度做成粉末或碎片,语言和发声进化,脑容量扩大等压力共同推动了面部肌肉系统的适应性重塑。这种固定下来的定型至少延续了20多万年。

2. 智人→现代人

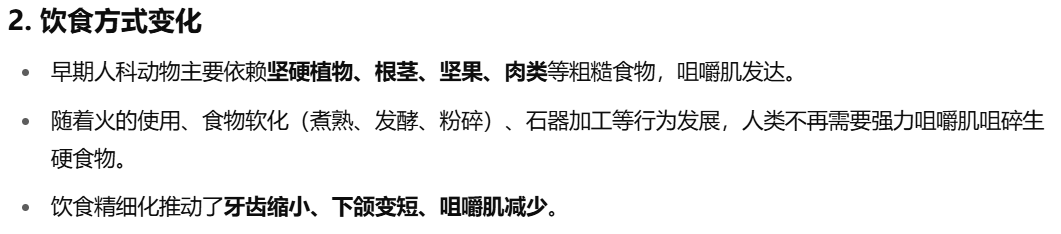

与人类进化完全不同步的是,随着人类文明短短百年来的迅速发展,食物加工方式有了飞跃式的发展。早期人类靠强大的咀嚼肌来咬碎/烂各种高纤维食物和肉类的能力,最终开始被工具和机器(近现代)取代。

现在人们已经很轻易能将食物加工成好消化易咀嚼的形式食用,比如各种面条/米粉/粉条类食物,各种粥/汁/糊类,轻轻松松就能吃下肚。甚而至于医生也经常教育患者,要吃些“好消化”的食物。于是容易吃,好消化甚至作为褒义词,而不是贬义词出现在日常生活中。

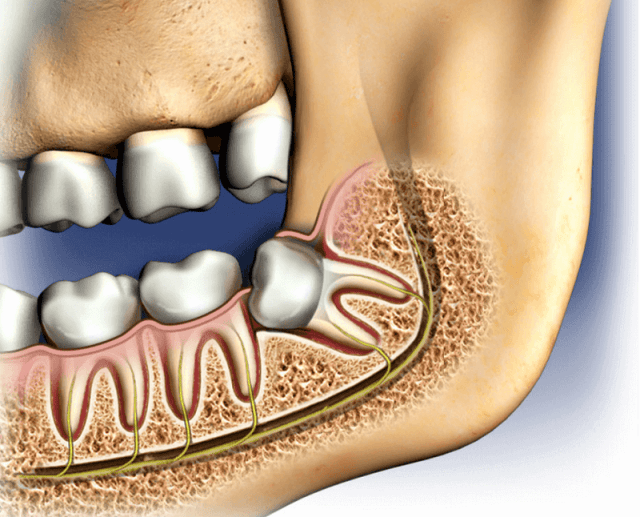

与人类自身选择的食物和微生物共进化了20多万年,而食物发生大规模改变有几个过程,包括火的使用、熟食习惯的形成、乃至几万年前开始的农业和养殖业的导入,正常的咀嚼肌退化让直立人和智人之间有了较大的相貌变化,这些都并未以损害健康为代价,而是符合自然选择的一种适应性变化,饮食变软 → 咀嚼肌退化的适应。不过这种变化可能引起智齿问题,食物变软→原本用来处理粗糙食物的智齿成为无用的退化器官。拔智齿成为了一门超越医学必要过程的生意,而且对相当一部分人来说还是不得不做的。

近30年来出生的孩子,从小就生活在超级加工食品氛围,更加偏爱易咀嚼甚至水或汤就能送服的食物,长期咀嚼次数不足让更多的孩子引起咀嚼肌发育不良,进而出现颌面发育异常、耳鼻喉比起父母那个年代来说更容易反复感染、听力和语言能力受损、专注力差、焦虑、情绪稳定性差等各种问题更容易发生。

很多研究发现,即便是成年人,长期咀嚼次数不足也会改变面容,降低颜值还算小事儿、让人更加懒惰,记忆力差,认知障碍风险大大升高才是大问题。

出现上述问题的人并没有基因的改变,仅仅长期咀嚼次数缺少就足以导致这些状况。生活习惯和方式的大幅度改变可以让人大腹便便,移动困难;也可以让人连嚼东西的力气都不愿意付出,最终会大幅度改变口型,口腔肌肉,乃至口腔菌群。

——爱吃面/嗦粉的饮食方式塑造着你的咀嚼肌和颜值

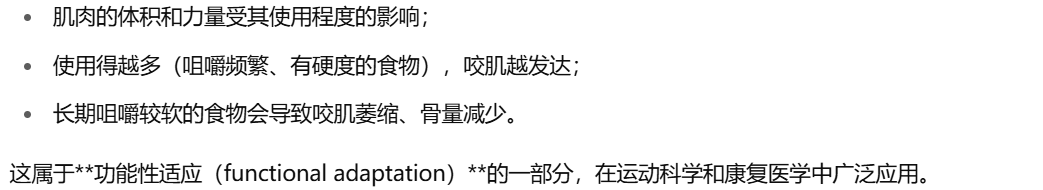

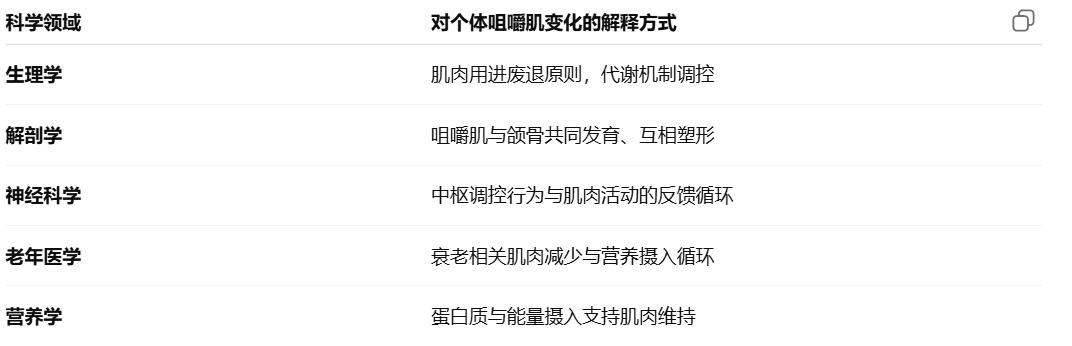

一个人一生中咀嚼肌(咬肌、颞肌等)的变化,并不适合用遗传学和进化理论来解释(适用于群体层面、长时间维度),但可以用生理学、解剖学、营养学与肌肉适应机制等相关的科学理论来理解,当然后边还会提到影响更大的改变——口腔微生物和呼吸道微生物的构成。

最直接也最适合解释个体咀嚼肌变化的理论是肌肉可塑性与使用依赖性变化(Use-dependent plasticity),非常适用于理解成年人的咀嚼肌变化。

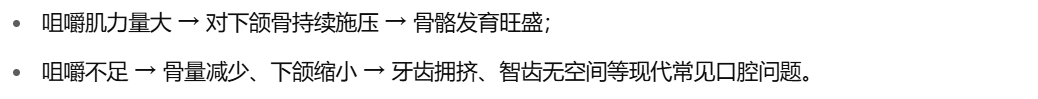

适于解释咀嚼对颜值影响的理论是骨骼-肌肉交互理论(Bone-muscle functional unit)。咀嚼肌不仅和面部轮廓、脸型有关,还与下颌骨的形态发育直接相关。

这个过程与基因关系不大,基本上是后天的力学刺激导致骨重塑。所以有些孩子父母好看,自己小时候明明也很漂亮,后来却长歪了,咀嚼刺激不足可能就是重要诱因。

除此之外,神经科学、老年医学和营养学角度也能揭示人的咀嚼肌变化。

长期低蛋白饮食也是一个例子,不仅会造成身体肌肉退化,还会造成咀嚼肌退化,很多贫困地区人群营养不良到脱相程度。

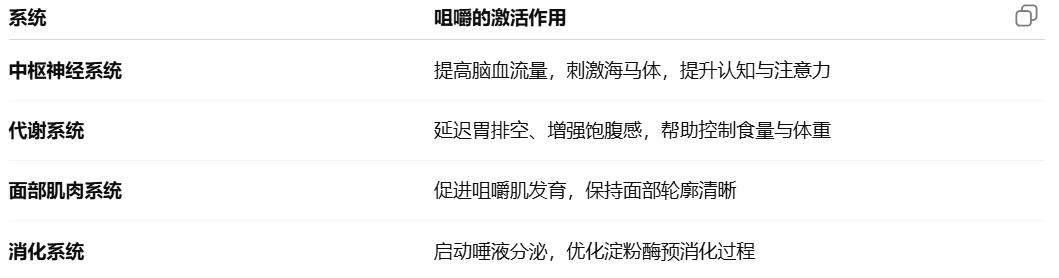

——通过咀嚼对抗懒惰本能,成为一个精力旺盛的人

人类的偷懒本能源自我节能倾向。虽然在过去促进了人类这一种族的生存繁衍,在现代社会中却被过度滥用和放大,引起了众多社会和健康问题。

比如现代人常见的肥胖和成瘾问题,而让自己动起来,对抗肥胖和懒惰的有效方法其实很简单,这就是增加咀嚼行为。

咀嚼看似简单,实际上是一种需要肌肉协调的高频能动行为。

平均每顿饭咀嚼次数可达800~1500次;动用颞肌、咬肌、翼内肌等,参与到颌面肌肉系统活动;咀嚼越久,能量消耗越多——咀嚼相对于吞咽流食来说是反本能的行为。

有人统计发现,细嚼慢咽者更不容易肥胖,那么吃进去的相同份儿饭,用了不同的时长和咀嚼次数,导致了不同的体重,到底是咀嚼消耗了原本可以不消耗的能量而让人不增肥、还是细嚼慢咽的食物更容易被随粪便排出? 这个话题留给每个人自己思考。

需要知道,咀嚼还与认知控制有关,需要意识参与控制咬合节奏、吞咽时机、选择性咀嚼。

研究发现,长时间坚持细嚼慢咽的人,往往自我控制能力更强,能抑制冲动进食。

咀嚼会激活人体多个系统,帮人对抗懒惰倾向。

如果平常老喜欢躺着,抱着手机不撒手,工作学习都提不起劲来,不妨试试从放慢吃饭速度,多咀嚼高纤维食物开始,比如每天干嚼两根中等大小的胡萝卜,彻底嚼碎咽下去,不要就水喝下去,有意识地增强自己能动性,慢慢变成一个更有活力的人。这毫无疑问比打胡萝卜汁喝进去更有益处。

反之,长期偏食软食、速食、低咀嚼饮食,则可能让“懒惰本能”强化,带来肥胖、大肚子、细脸长牙的面型发育异常、注意力下降等一系列生理和心理以及认知问题。陷入吃软食→咀嚼肌退化→肥胖→破相→低活力(不爱动)、低意志力→吃软食的恶性循环中。

食与心温馨总结:人们偏爱吃面条/嗦粉这样的饮食方式不仅仅在于其美味,更在这个过程能带来生理和心理享受,同时这种行为也符合人类的偷懒本能(追求轻松和节约能量)。

因为面条、米粉、汤泡饭这样的软食非常好食用,无需多嚼就能咽下,符合人类的偷懒本能,所以很多儿童特别喜爱这类食物。而咀嚼看似简单,却是颌面肌肉、舌肌等肌肉和神经协调控制的高频能动行为。所以咀嚼食物相对于吃软食是反本能的行为。增加咀嚼可以防止肥胖和认知能力下降。

在人类漫长的进化过程中,随着食物加工工具的发展,对于强大咀嚼肌的需求逐渐消退,所以人类经历了明显的咀嚼肌退化过程,这是一种适应性变化,这个过程给现代人遗留的主要问题就是智齿成为无用甚至可能带来麻烦的器官。

但具体到每一个现代人,充足的咀嚼肌是颌面和头部多个器官正常发育所必须的。当儿童爱吃软食(如面条)的本能没有被适时纠正时,不仅会造成咀嚼肌发育不良,还会导致颌面骨骼发育异常,从而影响面部正常发育,削弱鼻子、内耳、舌头及其支配神经的功能。让原本聪明美丽可爱的孩子长歪(包括外貌、行为、智商等各方面)。

即便是成年人,经常吃面/嗦粉这样偏爱软食,也会降低颜值,助长偷懒本能,让人变得更加懒散无动力,管不住嘴、迈不开腿,陷入肥胖及慢性病深渊。

而避免长期偏爱吃面/嗦粉而导致问题的方法也很简单,就是增加咀嚼次数,多吃需要咀嚼的食物。比如多吃豆类蔬菜,吃面条时可放入附加食物,如煮青豆、豌豆、鹰嘴豆、胡萝卜条、西兰花等块状硬食物,当然不要把这些附加食物煮得太软哟!