这些习惯可能伤肝!艾灸帮你养肝护肝!

在现代生活中,可能有很多人身体处于亚健康状态。熬夜加班、频繁应酬、饮食作息无规律……这些不良习惯可能正在侵蚀着我们的肝脏健康。关注身体发出的信号,并通过一些传统方法来寻求放松和舒适,成为不少人的选择。艾灸,作为一种历史悠久的温热外治法,在传统保健文化中占有一席之地。如果你对艾灸感兴趣,欢迎加V:yimuai 交流艾灸。

一、肝脏健康的三大“信号”

1、指甲异常:指甲作为筋的延伸,当肝脏毒素堆积时,指甲可能会出现凸起或凹陷等变形现象。传统中医理论认为“肝主筋”,指甲的异常变化可能预示着肝脏功能的失调。

2、情绪波动:持续的情绪低落可能会影响肝脏的排毒功能。肝脏作为情绪的调节中枢,当毒素堵塞导致气机不畅时,就可能引发抑郁、烦躁等负面情绪,形成传统中医理论中“肝郁气滞”的状态。

3、面部问题:偏头痛、脸颊痤疮等问题可能与肝脏排毒功能受阻有关。肝经胆经循行于面部两侧及小腹区域,当排毒通道不畅时,这些区域就可能率先出现不适。

二、艾灸保健

艾叶作为传统中医药材,其温经散寒、行气通络的特性在燃烧过程中得到充分发挥。利用燃烧艾绒所产生的温热刺激作用于体表的特定部位,是传统的养生保健方式之一,其温热刺激可能有助于放松局部肌肉和软组织。

作为一种历史悠久的民间保健习俗,艾灸承载着人们对健康的朴素追求。

在传统中医理疗和养生实践中,一些穴位常被提及用于日常的舒缓保健。了解它们的位置和文化背景,有助于更深入理解传统养生方法:

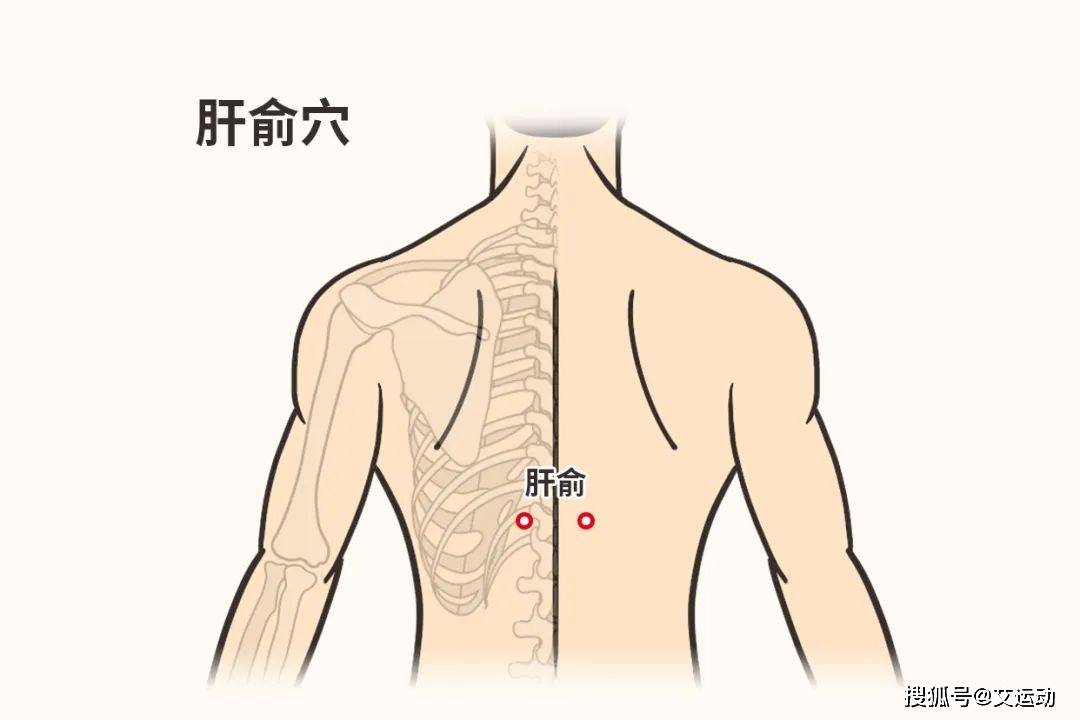

1、肝俞穴:位于背部第九胸椎棘突下旁开1.5寸处,作为肝脏在背部的投影区,中医传统理论中认为此穴与肝脏有特定的关联。建议根据个人情况,采用温和灸法,每穴施灸10~15分钟,以局部感觉温热舒适为度。

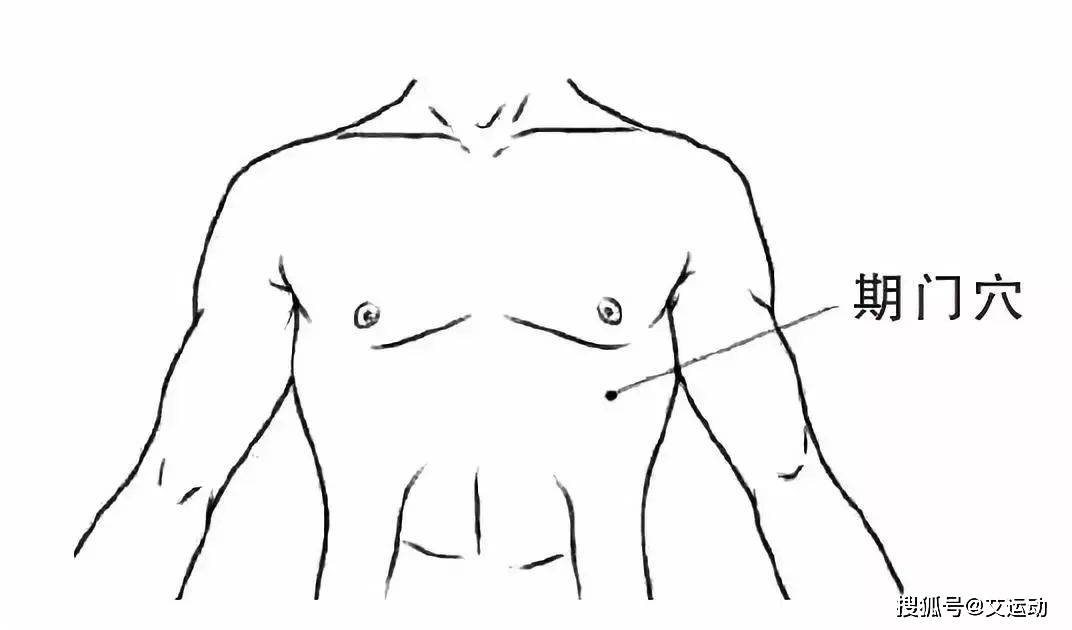

2、期门穴:位于胸部乳头直下第六肋间隙,作为肝经募穴,是调理肝脏的重要穴位。艾灸期门穴时注意避开乳房组织,防止烫伤。

3、合谷穴:手阳明大肠经原穴,与太冲穴合称“四关穴”,二者配合使用。

4、足三里穴:位于小腿外侧犊鼻下3寸处的保健要穴,通过健运脾胃来协同养肝。脾胃为气血生化之源,充足的气血供应是肝脏正常运作的基础。建议采用隔姜灸法,有助于增强温中散寒的效果。

5、太冲穴:足背第一、二跖骨结合部前凹陷处的“出气筒”。施灸时建议配合深呼吸,效果更佳。

三、科学艾灸的注意事项

实施艾灸建议遵循“三因制宜”原则:

因时制宜,建议选择上午9-11点脾经当令时段效果佳;

因地制宜,保持环境通风良好,尽量避免直接吹风;

因人制宜,建议根据体质差异调整灸量和时长,施灸顺序遵循“先上后下、先背后腹”的原则,建议每个穴位以10~15分钟为宜,防止烫伤。

除了定期艾灸,还可以配合规律作息、均衡饮食和适度运动。建议每日保证7~8小时睡眠,多食用绿色蔬菜,每周进行3次有氧运动。当出现持续疲劳、皮肤黄染等异常反应时,建议及时就医检查。