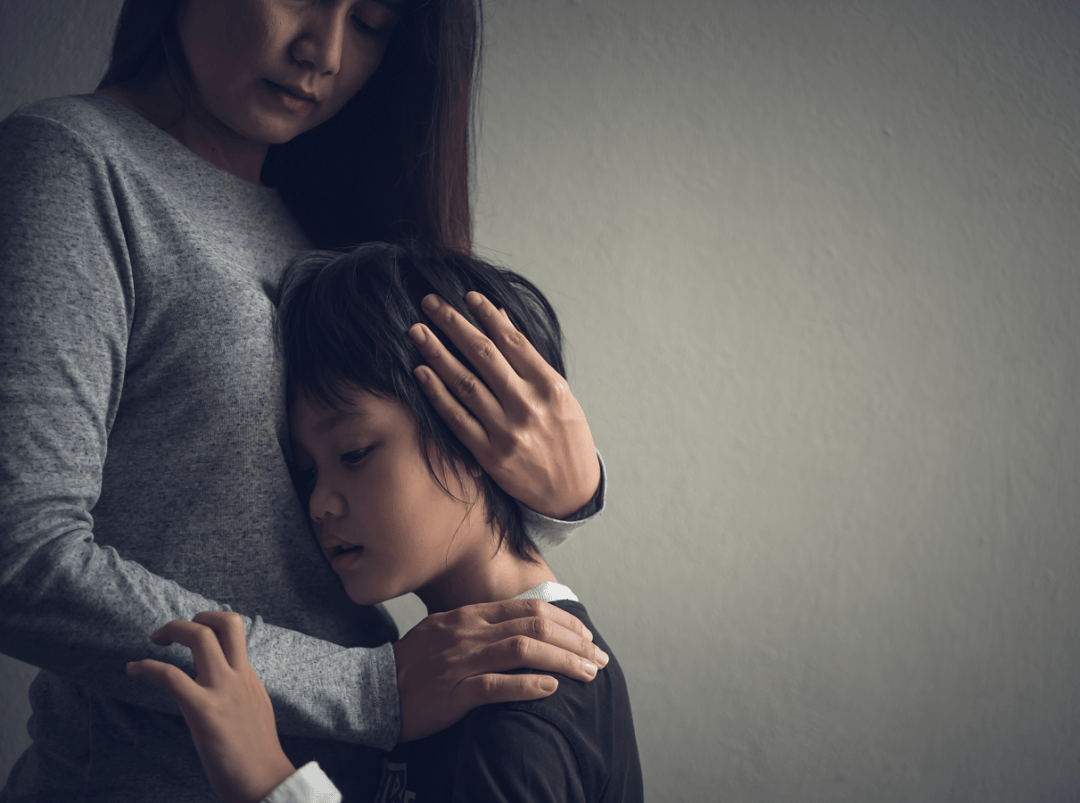

停止情绪转移!读懂“踢猫效应”,别再让爱你的人承受你的伤

在情感的迷宫中行走,你我皆可能在不自觉中陷入双重角色:

时而成为无声承受的委屈者,时而转身化为向下倾泻的怒意之人。

这并不是道德的缺陷,而更像是现代人心灵图景中一道隐秘的裂痕——

我们共享着类似的脆弱,也重复着相似的错误。

情绪如风,无处不在,但如何与之相处,却考验着每一个人的智慧与勇气。

一、 情绪传递的链条

那是一个平常的黄昏,小张正围着围裙在厨房忙碌。

灶台上炖着汤,香气弥漫。

他想着妻子下班归来的笑脸,或许还能换来一句温柔的夸奖。

门锁转动,他迎上去,看到的却是一张疲惫而阴沉的脸。

妻子刚经历了一场竞标失败,团队数月的努力付诸东流,挫败感如铅般压在她的心头。

而此刻,映入她眼帘的是灶台边的水渍、散落的菜叶,和那个似乎“什么也没做好”的丈夫。

甚至没有换鞋,她便脱口而出:“家里怎么又被你弄成这样?”

一顿责难如同夏日的急雨,劈头盖脸。

小张愣在原地,所有期待碎成一地哑然。

他想辩解,但看见妻子通红的眼眶,最终只是沉默地低下头。

晚饭在压抑中结束。

他起身,看见儿子散落在客厅地毯上的积木,先前压抑的委屈瞬间找到突破口——

“跟你说过多少次!玩完要收好!”孩子吓住了,眼泪汪汪之中不知所措。

而接下来,哭着跑开的孩子不小心一脚踩中了窝在角落熟睡的猫——

一声尖锐的猫叫与孩子的哭声混杂,原本安静的家,顷刻鸡飞狗跳。

妻子更加不悦:“你能不能不要总是吼孩子!”

夜深人静时,小张感到一阵深切的自责。

他本是上一环中的“受害者”,为何自己却成了对弱小发火的“加害者”?

那股情绪来时,仿佛暗中有一只巨手推着他,使他无法冷静,无力思考。

二、 踢猫效应:情绪传递的心理机制

这个家庭中短暂的风波,恰是心理学中“踢猫效应”(Kick the Cat Effect)的鲜活样本:

负面情绪沿社会等级链条向下传递,从强者流向弱者,再由弱者流向更弱者。

在这个序列中:妻子 → 丈夫 → 孩子 → 猫,每一个都既承受了上一环的情绪暴力,也不自觉扮演了下一环的施加者。

那么,人为何总惯性般地对亲近者释放愤怒?

并非出于无心,也非源于无爱。

究其本质,当焦虑、愤怒或沮丧袭来,若当事人无法以健康方式自我消化,便极易选择最直接、最低阻力的路径——发泄。

而发泄的对象,往往并非挫折的真正源头(比如,妻子无法向客户发火,小张不敢对妻子反击),而是转而投向更安全、更无力反抗的“替罪羊”。

鲁迅曾冷峻地指出:“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。”

我们在情绪失控的瞬间,常常蹈入这种“怯者”的逻辑。自以为远离了恶,却可能正在参与一场无声的暴力循环。

更深远的影响在于,这种模式并不会终止于一时一地。

它潜伏于家庭关系的基底,可能悄然代际传承。

孩子若长期生长于“踢猫”式的情绪环境,他会视之为常态,并在未来重复类似的行为——

愤怒成为一种可遗传的创伤。

三、 切断链条:情绪管理的可行路径

然而,意识到这一切,正是终止重复的第一步。

我们并非注定被困于情绪的齿轮下。

要切断这条向下传导的链条,需从两方面着手:

若你常是情绪的发起者或中转者:

创造“停顿时刻”:在情绪即将喷发前,深呼吸,暂停十秒。问自己:我真正愤怒的原因是什么?此刻站在我面前的人,应该承担这份情绪吗?

建立健康的宣泄机制:用运动、书写、音乐或冥想等方式疏解压力,而非将身边人当作情绪出口。

练习表达感受,而非发泄情绪:尝试使用“我感到…,是因为…,我希望…”的句式。例如:“我感到难过,是因为我的付出没有被看到,我希望我们可以好好说话。”取代指责与怒吼。

若你常成为那只“猫”,情绪的承受者:

拒绝自我怀疑:清醒认识到,他人的怒火往往与你无关,你只是其情绪链条中的一环。不必自责,更无需认领本不属于你的错误。

温柔而坚定地设界:可以告诉对方:“我理解你心情不好,但请不要用这样的态度对我说话。”

适时离开现场:保护自己的情绪空间不受侵蚀。必要时,从冲突现场抽身,给自己和对方冷静的时间。

从觉察走向治愈

情绪是我们无法剥离的生命底色,但如何与之对话,则需后天学习的智慧。

它要求我们既勇敢地凝视内心的阴影,也学习在关系中保持清醒与温柔。

如果我们无法独自完成这样的觉察与改变,那么寻求专业的心理支持,并非软弱,而是一种深刻的自我关怀。

每个人都有可能滑入“踢猫”的惯性,但也都值得走出情绪的黑暗隧道——

最终,我们将学会不再向下宣泄愤怒,而是向上仰望光明。

如果您孩子进入青春期,出现厌学、叛逆、沉迷手机、不想去学校、甚至抑郁休学等问题;如果您觉得生活不开心

都可以找我聊聊,我跟您一起分析问题,给您一些有效的建议,尽我所能帮助您!

别怕心事重重,百恩陪你慢慢走。