原创 糖尿病腿麻脚痛总不见好?神经性病变能根治吗?中医有良策!

糖尿病的“袜子感”:中医视角下的神经病变疗法

许多糖尿病患者都有这样的困扰:脚像踩在火炭上,腿像被细针扎,夜不能寐,仿佛脚上套着一双看不见的厚袜子。这种烧灼感、麻木感、针刺感,如同无形的蚂蚁啃噬,让人痛苦不堪。 年复一年地监测血糖、日复一日地服药,这些“怪症”却挥之不去,折磨着患者的身心。罪魁祸首正是糖尿病神经性病变——一个现代医学难以完全攻克的难题。然而,中医却在其中找到了独特的治疗途径,为患者带来希望。

糖尿病并非仅仅是血糖升高那么简单,它如同一个“带头大哥”,引来众多并发症“小弟”兴风作浪,而糖尿病周围神经性病变便是其中最棘手的一个“老狐狸”。它潜伏于神经系统,悄无声息地偷走患者的知觉、睡眠,甚至行动能力。许多人直到走路如履薄冰,夜间腿部麻木得难以忍受,才意识到问题的严重性。

中医如何看待这种疾病?简单来说,这是“痹证”的一种特殊表现形式。“痹”指身体某部位气血运行受阻,经络不通则痛。糖尿病患者体内往往存在“虚火”和“湿邪”,它们如同水泥般堵塞经络,导致气血运行不畅,神经发出疼痛、麻木、烧灼的信号,如同穿着永远脱不掉的“毛袜子”。

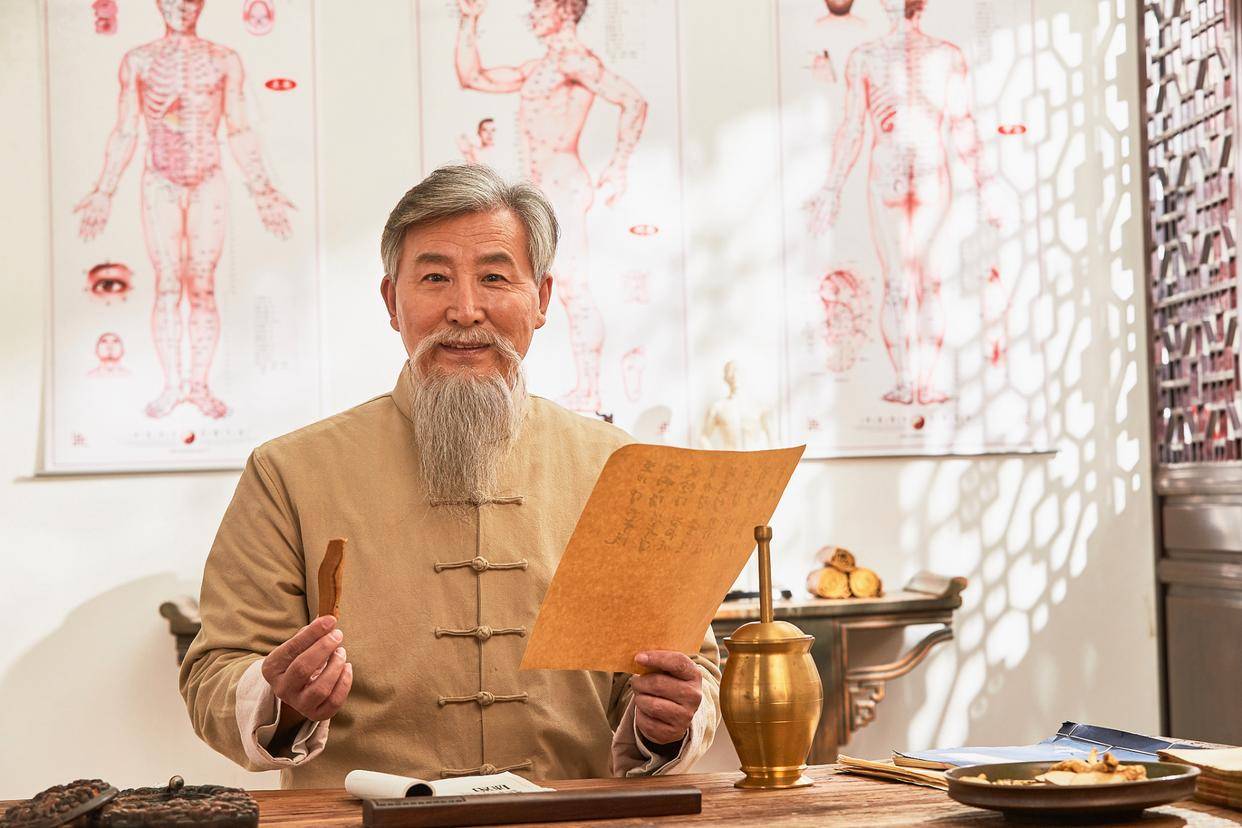

许多经验丰富的老中医认为,治疗此症不能单一关注血糖,而应从“补、通、养”三方面着手。单纯降血糖治标不治本,还需疏通经络,如同修路般,逐段清理堵塞之处。

一位60多岁的糖尿病患者,因腿痛彻夜难眠,服用西药多年效果甚微。后来,他采用中医方剂“当归四逆汤合黄芪桂枝五物汤加减”治疗,三个月后,“袜子感”逐渐减轻,如同褪皮般消失。

这个方剂看似简单,却蕴含着丰富的医学原理。“当归”养血活血,“桂枝”温经通络,“芍药”柔肝止痛,“生姜”温中散寒,“细辛”温通经络,如同春天般融化经脉的寒凝;“黄芪”则益气升阳,补气固表,为气血运行提供动力,使气血能到达末梢神经。这些药物协同作用,如同特种部队般,精准清除神经末梢的“堵塞物”。

该方剂遵循“以通为补”的原则,“活血不伤阴,温经不助火”。糖尿病患者最忌讳上火和燥热,此方温而不猛,补而不滞,温和调理。但需强调,每个人体质不同,用药需在专业中医师指导下进行,切勿自行照搬。

糖尿病神经性病变的发生发展,与“气血亏虚,湿热下注”密切相关。现代人饮食油腻,久坐少动,脾胃功能减弱,体内湿气积聚。糖尿病本身又耗伤津液,导致阴虚火旺,进一步加重病情。中医遵循“虚则补之,实则泻之”的原则,此类患者常为“虚实夹杂”,需兼顾补虚和清热。

一位江南老伯,长期食用肥甘厚腻之物,年过五十血糖飙升,几年后脚部麻木,夜间如同踩在“电热毯”上。他尝试多种西药,效果都不理想。后经中医调理,在原方基础上加用三七和地龙,四个月后,终于得以安睡。

中医治疗讲究“形神兼养”。建议患者每天进行适当的运动,如八段锦、太极拳、散步等,促进气血运行,如同为神经做按摩;配合足浴,舒缓身心。饮食方面,应选择健脾补肾、不升糖的食物,如山药、芡实、莲子、黄豆等。饮水方面,早饮温水,午饮花茶,晚饮麦冬水,滋阴润肺。

《黄帝内经》早有记载“气血流畅则百病不生”,此话用于糖尿病神经性病变也同样适用。中医治疗不追求立竿见影,但讲究“步步为营”,只要方向正确,效果自然水到渠成。

切勿忽视“袜子感”,它可能是糖尿病神经病变的早期信号。若放任不管,可能发展为溃烂、感染,甚至截肢。中医介入越早,神经恢复的希望越大。

目前临床上,中西医结合是较为理想的治疗方式。西药控制血糖,中医活血通络,相辅相成。但切勿依赖药物,调整生活方式才是关键。饮食七分饱,运动一万步,保持情绪稳定,才是长久之计。

糖尿病神经性病变是身体对过度消耗的抗议。中医强调“未病先防”,及早清理体内“垃圾”,保养好身体这部“车”,才能走得更远。不妨尝试中医方剂,从根本上解决麻痛、烧灼、袜子感等症状,这不仅是经验,更是智慧的结晶。别让疾病的求救信号被忽视,积极治疗才能拥有健康的生活。

温馨提示:本文提及的方药仅供科普参考,具体用药应在专业中医师指导下进行。糖尿病神经性病变症状复杂多样,切勿自行判断或擅自用药,如有严重不适,请及时就医。

参考文献:

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]李海燕,张建中,张文宏,等.糖尿病周围神经性病变的诊断与治疗进展[J].中华内科杂志,2024,63(04):256-260.

[3]王玉玲.中医辨证治疗糖尿病周围神经性病变的临床研究[J].中国中医药信息杂志,2025,32(03):45-48.

作者声明:作品含AI生成内容

"