身高175女生觉得100斤“不够瘦”?偷偷用这种药,后果很严重……

如今,一类号称“躺着就能瘦”的减重药物——司美格鲁肽和替尔泊肽,正风靡全球。

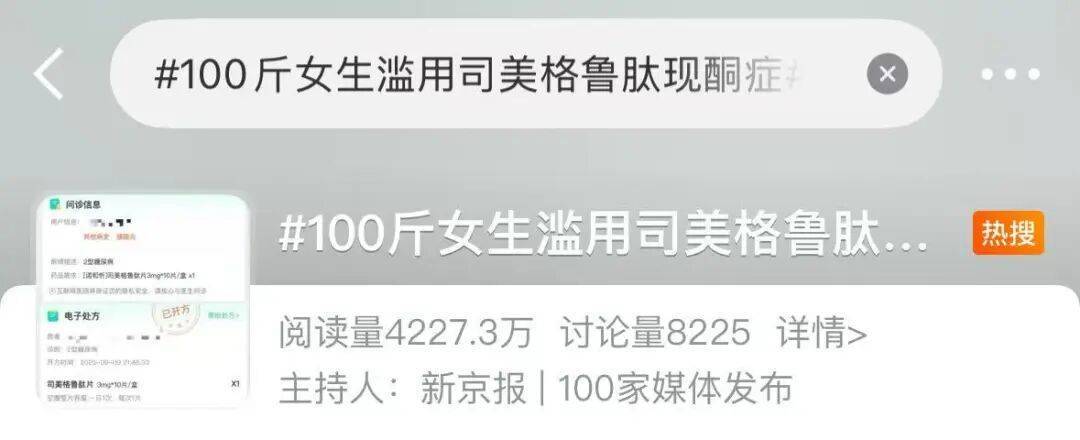

9月10日,话题#100斤女生滥用司美格鲁肽现酮症#,冲上热搜第一。

新京报报道,这些药物都属于处方药,必须在医生的指导下使用!然而,多重漏洞使得这些药物正大量流向非适应症人群。

不久前,北京市应急总医院综合门诊主治医师韩旸接诊了一位虚弱的患者:一位身高约175厘米、体重仅50公斤的女性。因为觉得自己“不够瘦”,她没咨询医生,私下买了司美格鲁肽自行注射。“她已经是消瘦状态,根本不符合用药指征,属于典型的药物滥用。”

用药没多久,这位女性就被严重的酮症缠上,恶心、呕吐、腹痛、腹泻等各种症状都冒了出来。

韩旸强调,并非所有有减重需求的人都能使用这类药物,“首先患者体重需达到医学界定的超重或肥胖标准,即BMI(身体质量指数,即体重除以身高的平方)需处于24—28之间(超重)且伴有至少一种体重相关合并症,比如高血压、糖尿病、高脂血症等,或者BMI≥28单纯性肥胖,可以使用。”

另外,有甲状腺髓样癌既往史或家族史、胰腺炎病史或属于胰腺炎高发风险的人群,均被明确禁止使用这类减重药。在医院,医生要逐一排除禁忌症后,才会开具处方。

但韩旸发现,不少患者没咨询医生,私下购买这类药物使用,导致身体出现了各种问题。

记者在电商平台搜索司美格鲁肽、替尔泊肽、利拉鲁肽,发现三种药品的展示页面均标注有“需凭处方购买”。但当记者点击“开方购药”后,流程却很简单。

甚至有药店在记者尚未“确认相关信息”的情况下,互联网医生就已开出处方,整个购药过程不到两分钟。

法治日报调查发现,在社交平台上还存在着大量以“减肥经验帖”做包装的引流帖,一旦有人留言询问药品来源,博主就会推荐某药商的私人联系方式,将人引向私下交易。

在医院严控处方的同时,电商平台、线下药店、社交平台相继成为药品滥用的疏漏之地。

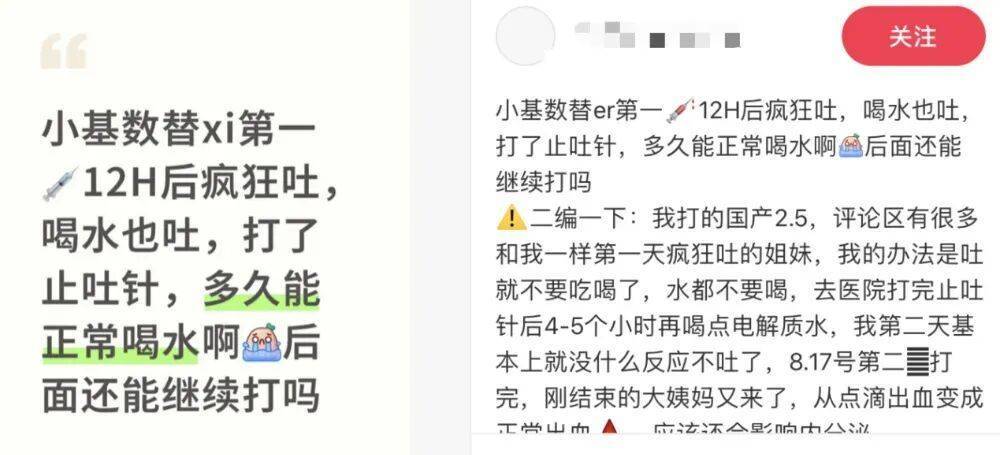

新京报报道提到,在一条热门经验贴的评论区,一名用药者提到,最初使用替尔泊肽时,并没有明显的减重效果,因此自己判断“剂量不足”,继续加量后,开始头晕、恶心、手脚发麻。

“为了瘦得更快,不少人会偷偷加量,或是随便改用药频率,可这样做只会让副作用风险翻着倍往上涨。”韩旸表示,这类药物的使用剂量有严格的规定,必须遵循“低剂量起始、逐步递增”的铁律。拿司美格鲁肽来说,一开始每周只能用0.25毫克,之后要根据患者的身体耐受情况,慢慢加量。

至于盲目用药的风险,轻则可能引发低血糖,出现头晕、心慌等不适;重则抑制食欲,导致人体碳水化合物摄入不足,同时伴有反复恶心、呕吐,进而可能诱发酮症,打破身体的电解质平衡与酸碱平衡,最终引发严重脱水及酮症酸中毒。

网络截图

中国卫生法学会常务理事邓利强指出,我国法律体系早已为处方药流通构建了明确规范,“但落到综合执行层面,却依然挡不住减重处方药流向非适应症人群。”

在邓利强看来,这类处方药的滥用并非单一因素所致,而是社会审美焦虑催生的庞大市场需求、平台与药房在经济利益驱动下的责任缺失,以及监管滞后与取证困难等多重因素交织形成的结果。

“减肥药”随便买,处方审核岂能形同虚设

新京报评论发文提醒,唯有将这类“减肥药”作为处方药监管的重点对象,使处方药乱象和“减肥药”滥用都得到有效治理,才能让这类药品真正服务于患者,而非沦为炒作赚钱和坑害民众的一种工具。

同样,瞭望周刊曾刊文指出,打或者不打司美格鲁肽,它并不是一个医学难题,医学早就已经把标准印在了说明书上,印在了疾病治疗指南里。面对司美格鲁肽,真正让我们纠结不已、浮躁难抑的,是身材焦虑的裹挟,还是饮食运动调整无效后的无奈?或许,只有我们自己知道。