原创 红军长征到达遵义,连长借肥猪一头,新中国成立之后兑付多少?

1952年初春的清晨,贵州遵义红花岗区凉水乡的年轻小伙赵玉琳早早醒来。新中国成立已三年光景,曾经肆虐的土匪武装被彻底肃清,黔北山区终于迎来了期盼已久的太平日子。在这片重峦叠嶂的土地上,袅袅炊烟重新升起,田间地头又见农人忙碌的身影。赵玉琳的父亲赵金和这天也扛着锄头出了门,准备趁着春耕时节多种些庄稼。

待父亲走远后,赵玉琳按捺不住内心的好奇。他早就发现父亲有个神秘的木匣子,总是小心翼翼地锁在柜子最里层。在这个靠天吃饭的农家,按理说不会有值钱的物件,可父亲对匣中之物的重视程度却非同寻常。赵玉琳轻手轻脚地捧出木匣,掀开盖子时不由愣住了——里面静静躺着的不是什么稀世珍宝,而是一张泛黄起皱的纸条,上面赫然写着欠条二字。

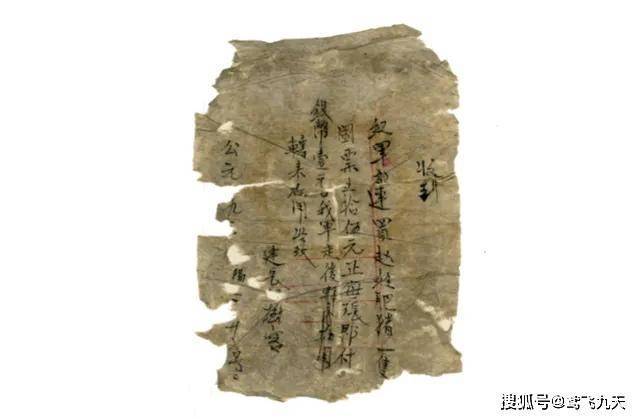

这张用构皮纸制成的欠条长约成年人手掌大小,竖排的毛笔字迹虽因岁月侵蚀略显模糊,但1935年的字样依然清晰可辨。赵玉琳仔细端详着这张保存了十七年的纸条,突然明白了父亲为何如此珍视——这看似普通的纸片,承载着一段刻骨铭心的往事。

故事要追溯到1935年1月7日。那天赵金和像往常一样去遵义城做工,却发现街头巷尾弥漫着异样的气氛。很快,一支风尘仆仆却精神抖擞的队伍开进城里。他们穿着打补丁的灰布军装,对百姓秋毫无犯,买东西必付钱,借东西必归还。更令人称道的是,这些战士住进民宅后,总会主动帮老乡挑水劈柴。后来人们才知道,这就是传说中的中国工农红军。

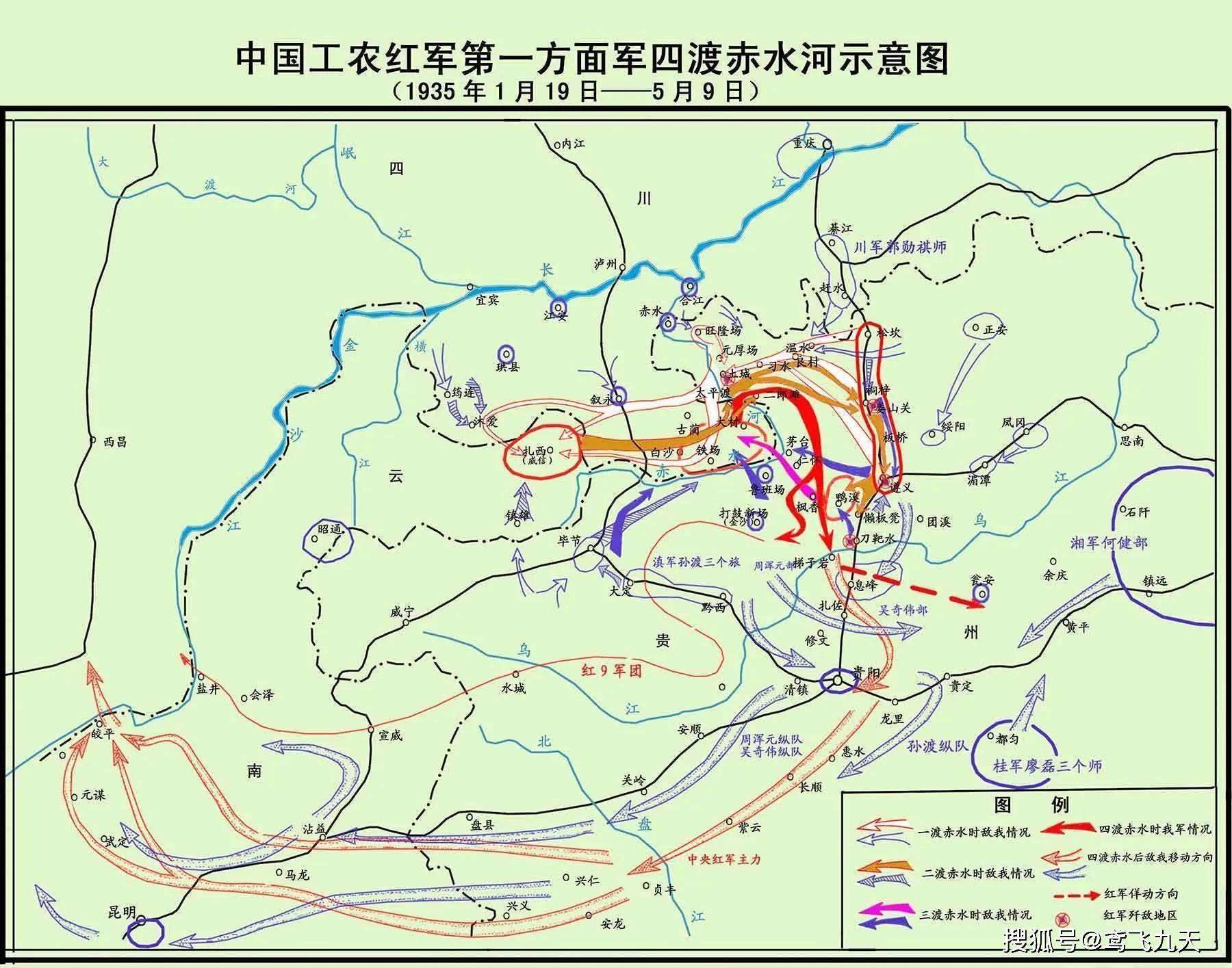

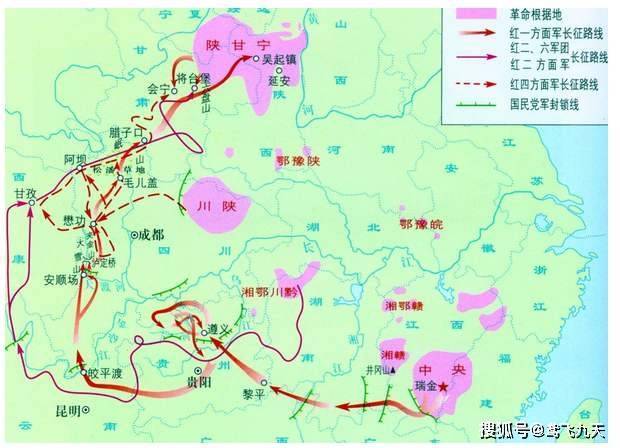

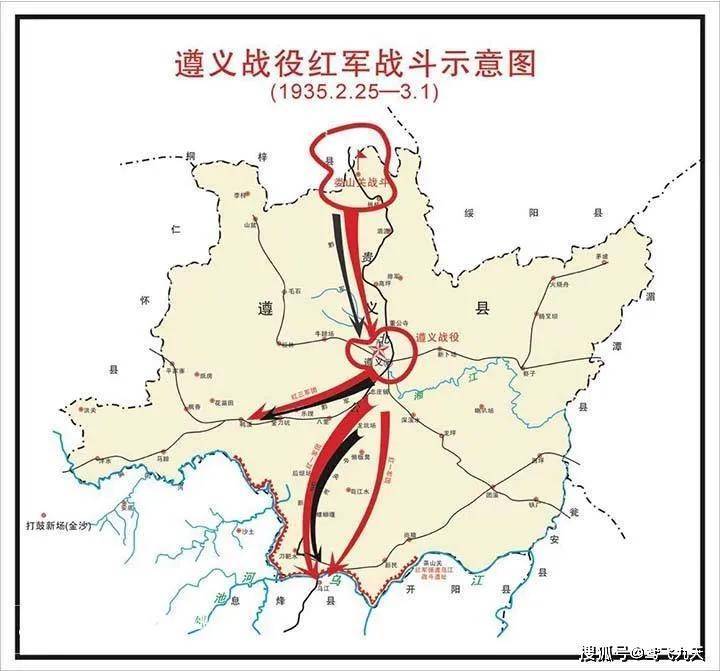

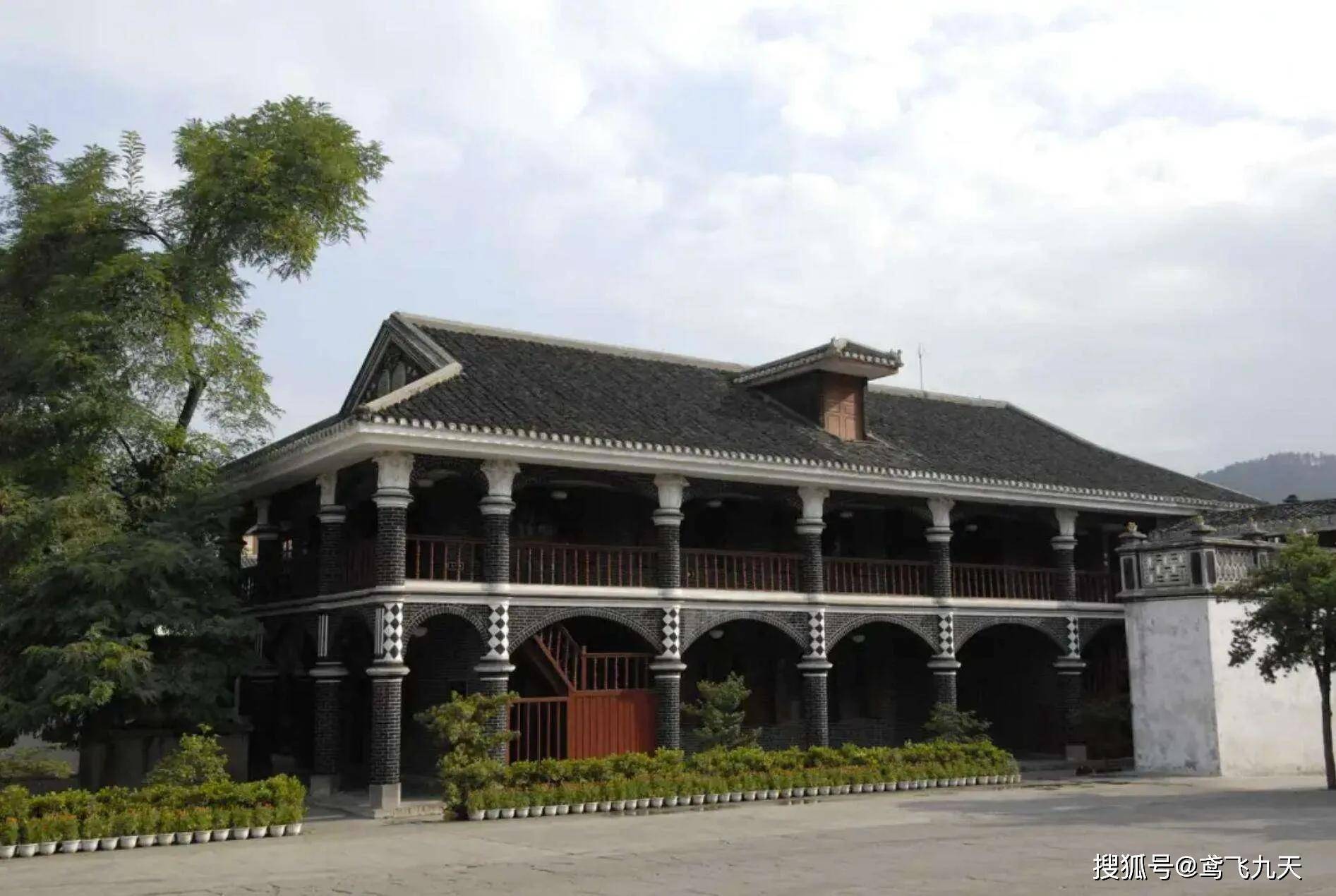

在见惯了军阀横征暴敛的遵义百姓眼中,这支纪律严明的队伍简直是个奇迹。他们不知道,这支渡过乌江的红一方面军,即将在遵义召开改变中国命运的重要会议。短短十天后,为避开敌军围剿,红军在毛主席指挥下悄然撤离,开始了传奇的四渡赤水之战。

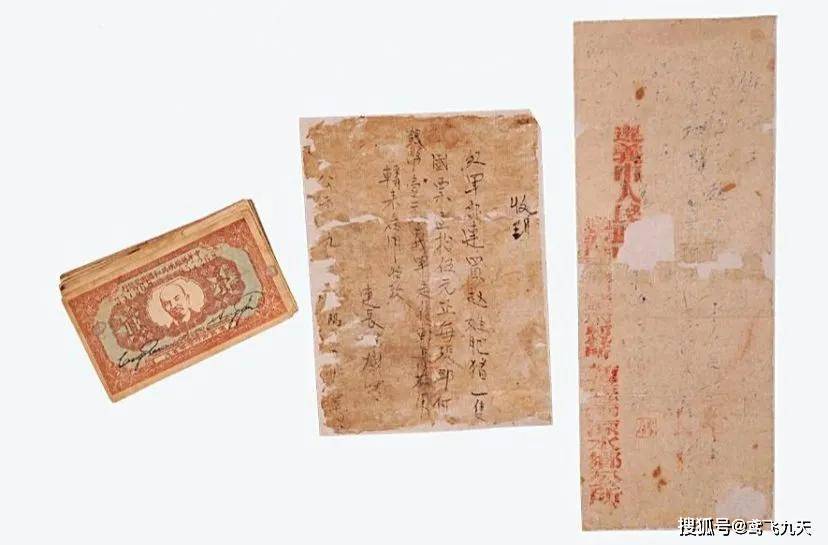

1935年2月,当红军再次出现在遵义街头时,满城百姓欢呼相迎。红军连长陈树容带着伤员借住在赵金和家,淳朴的赵家人杀了一头肥猪款待战士。按红军纪律,部队必须支付费用,可当时军费所剩无几。陈树容将战士们凑的2.5个银元和15张苏维埃币交给赵金和,又郑重写下欠条,承诺日后定当偿还。

红军走后,白色恐怖笼罩遵义。赵金和冒着杀头危险,将欠条和苏维埃币藏在猪圈横梁的缝隙里。他始终相信,这支仁义之师终会回来。新中国成立后,赵金和把欠条当作传家宝,从未想过兑换。直到1952年,赵玉琳才带着这些凭证来到人民银行。经鉴定,银行如数兑付了3.5万元。1954年,这张见证军民情谊的欠条被定为一级文物,永久珍藏于贵州省博物馆。

如今在博物馆的展柜里,这张泛黄的欠条依然诉说着那段峥嵘岁月。赵家后人现在遵义会议纪念馆工作,继续传承着红色记忆。只是那位写下欠条的陈树容连长,或许早已长眠在长征路上,但他留下的不仅是一纸凭证,更是一份永不褪色的信仰。