骨科科普:聊聊“疲劳骨折”那些事

一、什么是疲劳骨折?

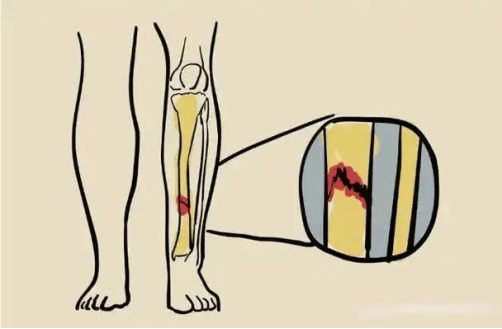

它不是我们常说的“摔一跤、撞一下”导致的急性骨折,而是骨骼在长期、反复的轻微压力下,慢慢出现损伤,修复速度赶不上损伤速度,最终“累”出来的骨折。

打个比方:就像一根铁丝,反复弯折很多次,虽然每次力度不大,但最后也会断——疲劳骨折就是骨骼的“慢性劳损断裂”。

二、哪些部位容易“中招”?

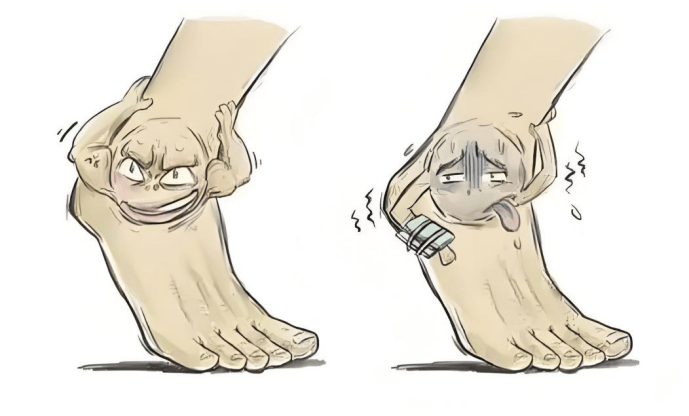

足部:尤其是第二、三跖骨(前脚掌处),长期走路、跑步的人易出现;小腿:胫骨(小腿内侧骨头)是常见部位,运动员、军人多发。

其他:跟骨(脚后跟)、股骨(大腿骨)等,也可能因长期重复动作受损。

三、哪些人要特别注意?

1.运动爱好者:突然增加跑步、跳跃、登山的强度或频率(比如平时跑3公里,突然加到10公里)。

2.特殊职业:军人、消防员、售货员、教师等需要长期站立、行走或负重的人群。

3.肌肉力量弱:肌肉像骨骼的“缓冲垫”,力量不足时,骨骼直接受压力增大。

4.装备不合适:穿硬底鞋、不合脚的鞋,缺乏缓冲和支撑。

5.营养不足:缺钙、缺维生素D,骨骼“质量”差,修复能力弱。

四、身体发出的“预警信号”要警惕!

疼痛:运动或活动后加重,休息后减轻,初期可能只是“酸痛”,后来会越来越明显。

压痛/肿胀:按压受伤部位会疼,可能伴随轻微肿胀。

活动受限:继续运动时,疼痛会让你“不敢用力”,甚至影响走路。

注意:别把它当成“肌肉拉伤”硬扛!拖延可能让骨折加重,恢复时间变长。

五、如何科学预防?

记住这5点,帮骨骼“减负”:

1.运动要循序渐进

每周运动强度/时间增幅不超过10%(比如跑步距离从5公里加到5.5公里,而不是突然到8公里);运动前热身5-10分钟(活动关节、拉伸肌肉),运动后再放松,让肌肉和骨骼“慢慢适应”。

2.选对装备很重要

穿有弹性、支撑好的鞋子(比如专业运动鞋),避免硬底鞋;长期站立者可垫足弓垫,减少足部压力;运动时根据需求戴护具(如护踝、护小腿)。

3.练强肌肉“保护盾”

重点练骨骼周围的肌肉:比如踮脚、提踵(练小腿和足部肌肉),靠墙静蹲(练大腿肌肉),肌肉强了,能帮骨骼“分担压力”。

4.补足营养,给骨骼“加餐” 多吃富含钙的食物:牛奶、豆制品、深绿色蔬菜;补充维生素D:每天晒10-15分钟太阳(别暴晒),或吃鱼类、蛋黄; 蛋白质也不能少:鸡蛋、瘦肉、鱼虾,帮骨骼修复。

5.学会“偷懒”,及时休息

长期站立/行走的人,每1小时坐下休息5-10分钟,活动一下腿脚;运动中若出现局部疼痛,立刻停下来,别硬撑,休息后无缓解要及时检查。

六、万一“中招”了,该怎么办?

及时就医:通过X线、CT或骨扫描明确诊断,早期发现、早期治疗;遵医嘱制动:轻度的可能需要休息、穿保护靴/支具;严重的可能需要石膏固定,让骨骼“安静修复”; 康复不着急:骨折愈合后,在医生/康复师指导下慢慢恢复运动,先从低强度开始,逐步增加; 极少需要手术:大部分疲劳骨折通过保守治疗就能好,只有极少数移位明显的才需要手术。

骨骼的“健康”,藏在每一次科学的运动、每一双合适的鞋、每一顿均衡的饭里。希望这份科普能帮大家远离疲劳骨折,让骨骼更“耐造”!

(如有不适,请及时到骨科就诊咨询)