秋分艾灸必灸穴位:男女皆宜的“元气开关”,藏元气、补肠胃、强体魄的养生秘钥

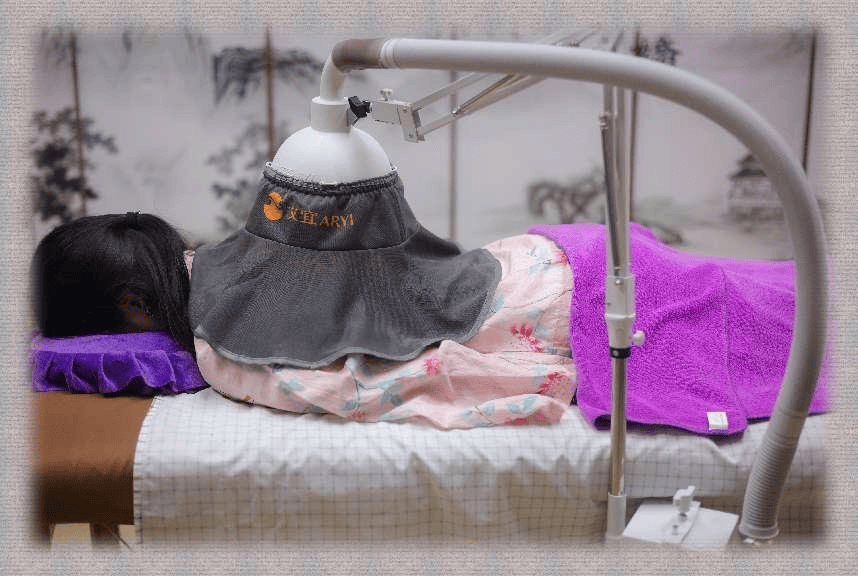

秋分,作为昼夜均分、寒暑交替的节气,是自然界阴阳平衡的转折点。此时,人体阳气由外敛内,脾胃功能易受寒湿侵袭,出现消化不良、腹胀腹泻、体虚乏力等症状;同时,秋冬季节阳气潜藏,若元气不足,易引发免疫力下降、反复感冒等问题。中医认为,秋分养生需以“藏养元气、温补脾胃”为核心,通过艾灸激发人体自愈力,为冬季储备能量。在众多穴位中,有一个穴位堪称“男女通用养生穴”——关元穴,它既是任脉与足三阴经的交会穴,又是“元气之海”,秋分灸透此穴,可同时实现藏元气、补肠胃、强体魄的三大功效。本文将为您详细解析关元穴的养生奥秘,并分享科学艾灸的四大关键方法。

1. 关元穴:人体的“元气仓库”,秋分灸透的三大核心作用

关元穴位于下腹部,前正中线上,脐下3寸(四横指宽度),是中医养生中“培元固本、补益下焦”的要穴。秋分时节艾灸关元,可通过温热刺激调动全身阳气,实现以下效果:

(1)藏元气:为冬季储备“生命能量”

中医认为,“元气”是人体最根本的气,源于肾中精气,依赖脾胃化生的水谷精微滋养。关元穴作为“元气之海”,是元气汇聚与输布的枢纽。秋分后自然界阳气收敛,人体阳气也需“藏于内”,此时艾灸关元可温补肾阳、固摄元气,防止阳气外泄,增强抗寒能力。尤其适合长期疲劳、手脚冰凉、腰膝酸软等元气不足者。

(2)补肠胃:改善秋冬脾胃虚寒

秋分后气温骤降,脾胃易受寒邪侵袭,出现腹胀、腹泻、食欲不振等症状。关元穴属任脉,与脾经、胃经、肾经相通,艾灸此穴可温中散寒、健脾和胃,促进脾胃运化功能。现代研究也发现,关元穴深层分布着丰富的自主神经,刺激它能调节胃肠蠕动,缓解功能性消化不良。

(3)强体魄:提升免疫力,预防秋冬疾病

关元穴是人体“强壮穴”之一,艾灸可激发经络气血运行,增强白细胞活性,提高免疫细胞对病原体的识别能力。秋分后流感高发,灸透关元能调节全身气机,使“正气存内,邪不可干”,尤其适合体质虚弱、易感冒、过敏体质者。

操作建议:

- 定位方法:仰卧位,将肚脐与耻骨联合(下腹部最下方硬骨)连成一条线,取其中点(脐下3寸)即为关元穴。

- 艾灸手法:采用温和灸法,将艾条点燃后悬于关元穴上方2-3厘米处,以局部温热感为宜,避免烫伤;每次灸15-20分钟,每周2-3次,连续艾灸1个月效果更佳。

2. 配穴增效:关元+两大辅助穴,实现1+1>2的养生效果

单灸关元虽能发挥核心作用,但若搭配特定穴位,可针对不同体质问题实现精准调理。以下两组配穴方案,适合秋分时节与关元穴联合施灸:

(1)关元+足三里:脾胃虚寒者的“黄金组合”

足三里(小腿外侧,犊鼻穴下3寸)是胃经合穴,有“肚腹三里留”之说,擅长调理脾胃功能。秋分后脾胃虚寒者常伴腹胀、腹泻、畏寒等症状,此时艾灸关元+足三里,可温中散寒、健脾止泻。

- 操作:先灸关元15分钟,再灸双侧足三里各10分钟,每周3次。

- 适合人群:饮食不节、长期腹泻、胃寒怕冷者。

(2)关元+气海:元气不足者的“能量补给站”

气海穴(脐下1.5寸)与关元同属任脉,前者为“生气之海”,后者为“元气之海”,二者合用可大补元气、增强体力。秋分后易疲劳、气短懒言、面色苍白者,艾灸关元+气海能快速恢复精力。

- 操作:关元与气海穴上下排列(气海在上,关元在下),采用“回旋灸”法(艾条在穴位上方做小范围旋转移动),每个穴位灸10分钟,每周2次。

- 适合人群:久病体虚、产后虚弱、过度劳累者。

3. 时间与频率:秋分艾灸的“黄金法则”

艾灸效果与时间、频率密切相关,秋分后需根据节气特点调整施灸方案,避免过度刺激或效果不足。

(1)最佳施灸时间:上午9-11点

此时脾经当令,气血运行旺盛,艾灸关元可借助自然阳气升发之势,增强补益效果。若上午不便,也可选择下午3-5点(膀胱经主时),此时人体阳气逐渐收敛,艾灸能促进阳气内藏。

(2)频率控制:循序渐进,避免“过犹不及”

- 初次艾灸者:建议从每周1次开始,每次灸10分钟,适应后再逐渐增加至每周2-3次、每次15-20分钟。

- 体质虚弱者:可缩短单次时长(如每次10分钟),但增加频率(如隔日1次),以温和刺激为主。

- 体质强健者:每周3次,每次20分钟,但需密切观察反应,若出现口干、便秘等上火症状,需减少频率或暂停。

(3)疗程规划:秋分至立冬,持续“藏养”

秋分后自然界阳气逐渐收敛,人体也需“冬藏”,因此建议从秋分开始艾灸关元,持续至立冬(约45天),形成完整的“藏养周期”。此期间可每周记录身体变化(如精力、睡眠、消化功能),动态调整艾灸方案。

4. 注意事项:规避禁忌,安全艾灸的四大原则

艾灸虽好,但并非人人适宜。秋分艾灸关元需特别注意以下事项,以确保安全有效:

(1)体质评估:阴虚火旺者慎灸

艾灸前应通过中医四诊(望闻问切)评估体质,结合现代医学检查排除禁忌证。例如:

- 阴虚火旺者(口干、手足心热、盗汗、便秘):艾灸可能加重燥热,需配合滋阴穴位(如三阴交、太溪)或食疗(如银耳、百合)调理后再施灸。

- 孕妇:禁用关元穴(可能刺激子宫收缩),孕期艾灸需在医师指导下选择安全穴位。

- 皮肤感染或过敏者:避免局部施灸,防止感染扩散。

(2)操作规范:防止烫伤与寒邪入侵

- 施灸时保持环境温暖,避免冷风直吹;艾条与皮肤保持2-3厘米距离,以局部温热但不灼痛为度。

- 灸后立即穿戴整齐,2小时内不宜洗澡或接触冷水,防止寒邪通过张开的毛孔侵入体内。

(3)异常处理:及时应对不适反应

- 若施灸过程中出现头晕、心慌、出汗等不适,应立即停止艾灸并平卧休息,饮用温水缓解症状。

- 局部皮肤出现小水泡(直径小于0.5厘米)时,无需处理,可自行吸收;若水泡较大或破溃感染,需就医处理。

(4)特殊人群:儿童与慢性病患者需谨慎

- 儿童:皮肤娇嫩,艾灸时间需缩短至成人的一半(每次5-10分钟),且避免直接灸关元,可改为灸足三里等温和穴位。

- 慢性病患者(如糖尿病、高血压):需在医师指导下艾灸,避免自行操作引发意外。例如,糖尿病患者皮肤感觉迟钝,易烫伤而不自知,需严格控制灸温与时长。

结语

秋分艾灸关元穴,是顺应自然、藏养元气的养生智慧。通过聚焦关元穴的核心作用,搭配辅助穴位增效,科学安排时间频率,并严格遵循注意事项,可实现藏元气、补肠胃、强体魄的三大目标。然而,艾灸并非“万能疗法”,盲目施灸可能适得其反。

请勿盲目艾灸,艾灸需要在专业医师指导下进行。艾灸前应通过中医四诊(望闻问切)评估体质,结合现代医学检查排除禁忌证。施灸过程中如有身体不适请立即就医。 愿您在秋分时节,以科学艾灸为健康护航,收获一个元气满满、脾胃强健的秋冬!