狐大医 | 润喉糖也救不了上完课的嗓子?教师节送您五个护嗓“法宝”

出品 | 搜狐健康

作者 | 顺义妇儿医院耳鼻咽喉头颈外科副研究员 刘恒鑫、医师 张杰

编辑 | 刘家碧

作为高强度用嗓的职业群体,许多教师都深受嗓音障碍困扰,尤其小学及幼儿园阶段的教师,“失声风险”已成为影响教学质量与职业寿命的隐形威胁。正值教师节,顺义妇儿医院顺义妇儿医院耳鼻咽喉头颈外科专家从医学角度解析了导致教师嗓音受损的原因,并介绍了科学护嗓的五个“法宝”。

教师嗓音受损的三大“元凶”

1、职业性用嗓过度

高强度持续发声:课堂用声、课间管理、家长会等场景均会增加用嗓负荷,导致声带长期处于“超负荷振动”状态。

错误发声习惯:绝大部分教师未接受过科学的发声训练与指导,讲话常常喉部肌肉过度用力,发声方式不当,导致声带黏膜反复摩擦损伤。

2、环境与理化刺激

教室粉尘:粉笔灰、教室空调环境容易导致咽喉干燥,咽部黏膜持续受刺激,导致嗓音疾病风险增高。

不良生活习惯:辛辣刺激性食物的摄入、熬夜备课、饮食作息不规律,咖啡因摄入等风险因素加剧咽部不适。

3、生理与心理因素

呼吸道感染:感冒后未及时休声易引发急性喉炎,反复发作可转为慢性病变。

情绪压力:课堂管理中的情绪激动会导致声带瞬间紧张,长期焦虑则影响发声稳定性。

教师群体中有哪些常见嗓音疾病?如何及时发现?

教师群体中常见的嗓音疾病如下:

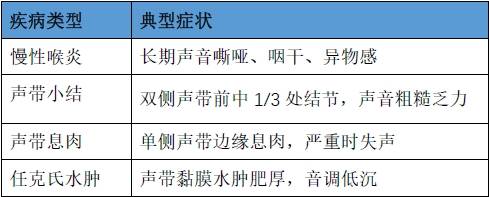

图说 / 教师常见嗓音疾病与典型症状

图说 / 教师常见嗓音疾病与典型症状

以下嗓音疾病预警信号需警惕:

1、声音嘶哑持续2周未缓解。

2、发声时伴随咽痛、咳嗽或痰中带血。

3、清嗓后症状加重或出现“破音”。

科学护嗓的五个“法宝”

1、用嗓管理:给声带“减负”

控制时长:避免持续不间断发声时间过长,课间强制静音休息5—10分钟。

借助工具:使用无线麦克风讲课,降低音量需求。

替代清嗓:用慢吞温水的方式代替清嗓行为,避免声带损伤。

2、环境优化:打造“润喉”课堂

有条件时可使用加湿器将教室湿度维持在40%—60%,减少粉尘悬浮。

优先采用白板或无尘粉笔,板书后及时擦拭。

3、饮食与作息:从内滋养发声器官

足量饮水:保持日常饮水习惯,每日饮水不少于2000毫升。要小口慢饮,避免大口狂饮。

忌口清单:避免辛辣、油腻、生冷刺激性的食物及酒精、浓茶等。

睡眠保障:每天7-8小时睡眠,声带也需保证充足休息。

4、科学发声训练:让嗓子“省力”

腹式呼吸法:站立时双手置于腹部,吸气时腹部隆起(而非胸部),呼气时缓慢收缩腹部,气流均匀呼出。有助于增强气息支撑,避免喉部肌肉过度用力。

共鸣发声练习:用吸管对着水杯中的水缓慢哼唱、通过嘟嘴唇找到前置共鸣的位置、哼鸣,均是有效的练习方式。每日早晚各练习5—10分钟,改善声带闭合功能。

5、定期检查:早发现早干预

建议每学年进行一次喉镜检查,尤其是出现长期声音嘶哑伴黏液分泌增多、用嗓后出现颈部疼痛或吞咽异物感等情况时,需格外关注。

保护嗓音,需要教育部门提供声学优化的教学环境(如隔音教室、扩音设备),更需要教师从日常习惯入手,学习如何科学用嗓,方能有效防治嗓音障碍。