原创 脑梗病人有三坎,熬过就长寿:三坎是指哪三年?60岁后请重视

“再熬三年,就能过安生日子了”——脑梗康复,不止是时间,更是生活的重启

“再熬三年,咱们就能过安生日子了。”这句深情的话语,并非电影里的煽情桥段,而是无数脑梗病人家属在病榻前发自肺腑的祈愿。脑梗,这个悄无声息的“偷袭者”,不以夺命的迅雷不及掩耳之势,而是以步步为营的“拖拽”,将患者和家庭拖入漫长的抗争。尤其是年过六旬,一旦疏忽了那“三个关键节点”,很可能就此踏上步履维艰的人生下坡路。

人到六旬,机体渐衰,警惕脑梗的“三道鬼门关”

步入花甲之年,身体这台“老旧机器”开始显露出老态,发出嘎吱作响的警报。对于脑梗患者而言,即便当下看似“无大碍”,最令人心悸的恰恰是“拖”字诀。脑梗发生后的最初三年,被医学界誉为“命运的窗口期”,这期间病情可能悄然稳定,也可能卷土重来,甚至会突发意外,将患者推向生命的终点。这三年,便是患者最艰难的“三道鬼门关”。

第一关:发病之年,生死一线间的搏杀

许多人对脑梗的认知停留在“一次中风”的简单层面,以为输液、吃药,数日后便能重拾行走能力,仿佛一场小病。然而,事实并非如此简单。脑梗发病后的最初六个月,是死亡率最为集中的危险时段。

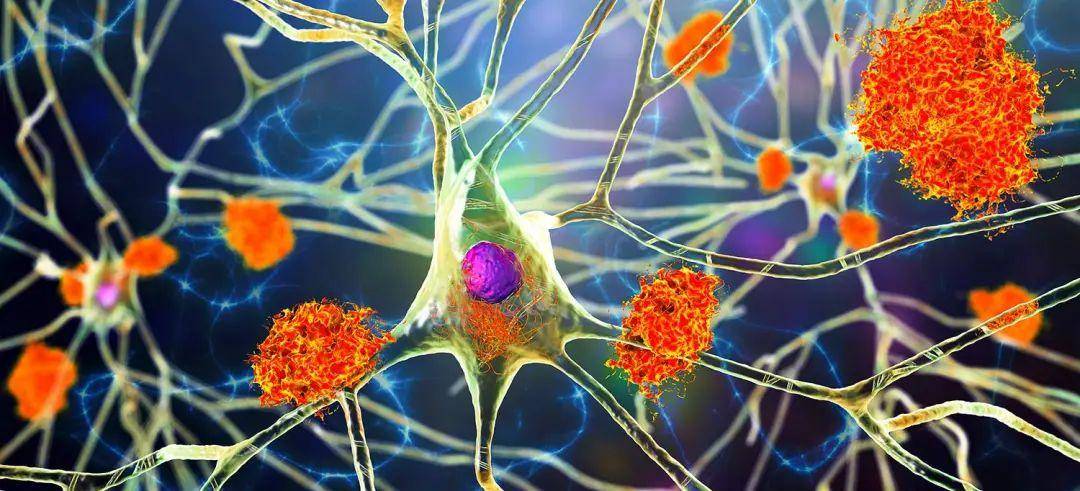

脑梗的本质是脑部血管的堵塞,导致血液无法正常供应,大量脑细胞因缺氧而死亡。一旦发病,大脑如同瞬间“断电”重启,其功能的恢复程度,完全取决于抢救的及时性和后续的精心照料。

譬如,一位67岁的张大爷,春节清晨突发言语不清、右侧肢体无力,家人竟误以为是劳累所致,耽误了两小时才送医。虽然侥幸保住了性命,却留下了严重的偏瘫。医生惋惜地表示,如果能提前半小时送达,结果或许截然不同。

在发病后的第一年,最令人恐惧的便是“复发”。研究数据显示,脑梗患者的一年内复发率高达15?0%,而每一次复发,死亡的风险都会比初次发病翻倍。出院后,许多患者因嫌麻烦而擅自停药,或是疏忽复诊、懈怠康复锻炼,殊不知,第二次发病往往预示着更凶险的境地。

第二关:三年之痒,后遗症的悄然侵袭

熬过了生死攸关的第一年,一些患者和家属可能开始放松警惕,以为“一切都过去了”。然而,脑梗的“报复”可能姗姗来迟。此时,身体的“老本”开始被一点点“掏空”,那些曾经被忽视的隐患,开始显露出来。

最常见的“后遗症”便是认知功能的衰退。患者可能开始健忘,容易烦躁,性情大变,甚至出现类似老年痴呆的早期症状。这并非简单的年老健忘,而是脑梗对大脑功能造成的长期影响。

另一类表现是行走时“飘忽不定”,平衡感差,频频摔倒。这并非衰老的自然规律,而是脑神经信号传导出现紊乱。一项国内研究显示,近30%的脑梗患者在发病三年内会出现认知衰退,其中一半更是发展为严重的失能。此时,如果家属缺乏耐心,一味指责患者“怎么总是出错”,只会加剧其心理负担,阻碍康复进程。

这一阶段,心理问题也尤为突出。部分患者可能陷入抑郁、焦虑的泥沼,甚至出现幻觉,但碍于情面不愿启齿,家属也因不了解而忽视,错失了最佳的干预时机。

第三关:五年之劫,身体机能的加速“折旧”

临床观察发现,脑梗发生后的第五年,是另一个重要的转折点。此时,患者的年龄更大,身体的代偿能力显著下降,肝肾功能、心肺功能等相继“掉线”。哪怕是一个小小的感冒,也可能引发严重的连锁反应。

“多病共存”是此阶段一个常见的陷阱。脑梗患者往往伴随着高血压、糖尿病、高脂血症等,这些疾病相互交织,使得治疗方案更加复杂。

长期用药的副作用也在此刻显现。例如,他汀类药物(如阿托伐他汀)可能引起肌肉酸痛、肝功能异常;抗血小板药物(如阿司匹林)长期使用则增加出血风险。许多患者因惧怕副作用而擅自停药,结果导致病情反复。

这个阶段,“一次摔倒”可能成为致命的打击。由于平衡能力下降、反应迟缓,一次意外摔倒就可能导致骨折、卧床,进而引发压疮、坠积性肺炎、泌尿系感染等一系列致命的并发症,最终夺走生命。

跨越三关,赢得更长久、更稳健的生命

尽管这三道“鬼门关”危机四伏,但并非不可逾越。关键在于采取“系统化”的康复管理,而非仅仅寄希望于“喝汤泡脚”的传统养生方式。

首先,“动”起来,有节奏地活动身体。 这并非要求剧烈运动,而是通过每日规律的散步、拉伸,有效防止血液黏稠。尤其是早晨起床,切忌猛地起身,可先在床边坐一会儿,活动脚踝,再缓慢站立,以预防清晨血栓的形成。

其次,“吃”对食物,为身体注入能量。 高盐、高油、高糖是脑梗患者的“死敌”。应多摄入富含膳食纤维的粗粮、蔬菜,适量补充优质蛋白(如鸡蛋、豆制品)。每周食用两次深海鱼,摄取Omega-3脂肪酸,对血管健康大有裨益。控制体重,是为了压制“三高”,而非单纯追求苗条。

再次,“心”态稳,情绪波动是健康隐患。 长期处于焦虑、愤怒等负面情绪中,会激活交感神经,导致血压飙升,诱发脑血管意外。家属应给予患者更多耐心和理解,避免用指责性的语言刺激患者。心理康复与身体康复同等重要。

复次,“查”体检,定期监测健康指标。 每3-6个月进行一次血压、血糖、血脂、心电图等检查,能及时发现潜在问题,防患于未然。切莫因怕麻烦而忽视了这些“小动作”。

最后,“药”物准,遵医嘱是关键。 严禁擅自停药、换药。抗血小板药物(如氯吡格雷)、降脂药(如瑞舒伐他汀)等往往需要长期维持。医生会根据患者个体情况调整用药剂量,切勿盲目模仿他人用药。

超越“苟活”,拥抱“慢病共存”的新生活

许多人将“熬过三年”视为一个艰巨的任务,但真正的目标,应该是从“病后苟活”转向“慢病共存”,过上更高质量的生活。这不仅是延长寿命,更是提升生命的色彩。

研究表明,依从性好的患者,复发率显著低于那些“今朝有酒今朝醉”的患者。科学的管理,是抵御复发魔咒的关键。

人生之路,并非听天由命,而是需要我们亲手修筑。脑梗后的生命,并非被判了“缓刑”,而是给了我们一次重新审视和善待自己的机会。跨过这三道难关,我们不仅是“保住了命”,更是学会了如何更好地与健康同行,赢得更精彩的人生。

声明: 本文旨在科普健康知识,不构成任何诊疗建议。若有身体不适,请及时就医。文中图片来源于网络,如有侵权或版权问题,请及时联系我们进行修改或删除。"