原创 湘军打仗为什么厉害?因为曾国藩将一个细节做到了极致

小珏说历史——《曾国藩及湘军》系列三十 请勿转载

自金田村起义以来,太平天国的声势越来越大,几乎以燎原之势席卷江南。反观清王朝,由于长期处于承平之世,军队腐败不堪,八旗早已衰弱,绿营兵更是难堪重任,屡战屡败。为了应对这一局势,清廷开始借鉴江忠源等人的经验,采取鼓励地方士绅组建团练的政策,试图“以民保境”。就在一天之内,朝廷便任命了四十三位在籍官员为“钦办团练大臣”。然而,真正能在这场波澜壮阔的战争中脱颖而出的,最终只有曾国藩和他所率领的湘军。学界对此一直有深入的研究与讨论,其中最常被提及的一个细节,便是曾国藩提出的著名战法:“扎硬寨,打呆仗”。

“打呆仗”或“打死仗”的含义,后人多能理解,即凭借耐心和持久力去消耗敌人,而“扎硬寨”的内涵却需要仔细体会。曾国藩文人出身,起初带兵时几乎一窍不通,经常被太平军夜袭偷袭,吃尽苦头。岳州之败便是他惨痛的教训之一。经过反思和高人点拨,曾国藩逐渐总结出一条军规:凡是行军驻扎,必定要修筑坚固的营寨,绝不可疏忽。无论狂风暴雨,还是冰雪严寒,都要挖壕沟、筑高墙,以防敌军偷袭。

在他的严格要求下,湘军的营寨规格有着明确标准:墙必须八尺高、三尺厚,壕沟八尺宽、六尺深,墙内设一道内濠,墙外再环绕两道乃至三道外壕,壕沟中密布竹签,以防敌军突入。曾国藩不仅以身作则,常亲自督工,更在坐镇指挥时反复叮嘱将士,不容丝毫懈怠。这种看似笨拙的战法,渐渐成为湘军的立身之本。

然而,这种方法弊端明显。首先,它极大拖慢了行军速度,部队安营时需要耗费大量时间修筑工事,拔营时还要清理、携带物资。其次,大量的体力消耗让湘军训练与休整时间大幅减少,士兵仿佛成了苦力工匠。再者,由于过于谨慎,往往错失战机,左宗棠便批评过曾国藩“用兵每苦钝滞”。但在曾国藩看来,谨慎和稳健才是制胜的关键,他宁愿放弃奇谋,也要稳扎稳打。

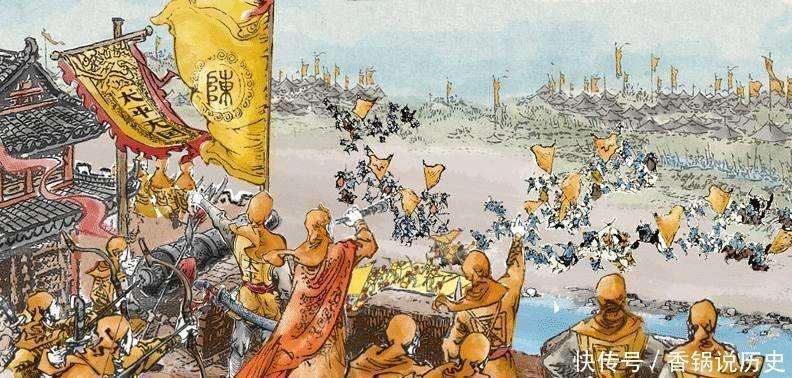

事实证明,“扎硬寨”的优势不可替代。其一,它让湘军几乎免于偷袭之患。自采用此法后,李秀成多次尝试夜袭湘军都无功而返。曾国藩的弟弟曾国荃更将此法推向极致,甚至在攻城时也不忘修筑层层壕沟,以至被称作“曾铁桶”。在安庆和天京的攻坚战中,他依靠层层营垒抵御数十万太平军,甚至在雨花台一役中,仅凭两万“吉字营”坚守四十六天而不败。

其二,此法有效保存了兵力。曾国藩深知兵源有限,湖湘子弟并非取之不尽,而他又没有朝廷正规军那样的补给。为了减少不必要的伤亡,他选择“以壕沟换时间”,通过围困与消耗迫使敌军陷入粮尽援绝的困境。如此一来,湘军鲜少出现大规模阵亡的惨烈战斗,除武昌一役外,数千人战死的情况几乎不见。

从整体来看,曾国藩的成功并不在于惊艳的奇谋妙计,而在于那份近乎固执的笨拙坚持。他如同一位老练的拳师,每一招都稳扎稳打,从不投机取巧。他深信“不输即是赢”,只要每一战都积小胜,终能赢得最后的大胜。

更为深远的是,这一战法塑造了湘军独特的军魂:踏实谨慎,不骄不躁,坚韧不拔。湘军将士明白,胜利并非依靠侥幸的奇招,而是来自日积月累的扎实功底和艰苦卓绝的毅力。这种精神,正是湘军能由地方团练成长为清末最强劲武装的根本所在。

参考资料:《曾国藩传》《曾国藩日记》