原创 出伏至秋分:把握“多事之秋”的宜忌指南

出伏至秋分(9月23日)约有一个多月,为一年中要特别留意的“多事之秋”,常言道:“出伏到秋分,病不离身”,这段时间湿气与燥热相互纠缠,昼夜温差逐渐变大,人体阳气刚收拢尚不稳定,稍不留意便会让病邪侵入。

一、四大宜忌顺应天时

1、

宜健脾祛湿,渐转降燥

忌贪凉饮冷,重伤脾阳

夏去之后,湿气尚未完全消散,秋天的干燥就已经悄然到来。早餐来一碗薏米山药粥,用薏米30克、鲜山药半根煮成,再配上中午的百合银耳羹,不仅能够帮助脾胃祛湿气,还能提前打好润肺防燥的底子。

早上起来,按一按足三里和丰隆穴,每次按3分钟,让脾胃运化更顺畅,把湿气排出去。

体内湿气尚未排净,寒气已悄然侵入身体,若再食用冰西瓜或饮用冷饮,易引发闹肚子、肚子疼的状况,并且还可能为冬季的咳嗽和气喘埋下隐患,若不慎着凉,清晨饮用一碗由3片生姜与10克红糖熬制的生姜红糖水,可温暖肠胃,助力驱散体内寒气。

2、

宜补金水气,助阳内收

忌熬夜耗阴,引动虚火

拿3克西洋参、5克麦冬、5粒枸杞,用烧开的水去泡,放置10分钟就行,这种茶饮可以把体内残留的暑热给清理掉,还能滋养肺部的阴液,对疏解口干舌燥、咽喉发痒的症状很有作用。

晚上九点半到十点半睡觉,比夏天早一个小时,秋天的三个月,早早睡觉,早早起床,正好符合阳气收敛的规律。

晚上十一点到凌晨一点,肝胆要排浊,要是熬夜,就会堵住代谢,引起上火,让秋天的口疮、眼红更厉害,要是熬了夜,就按揉太冲穴,往下推压三分钟,降降肝火。

3、

宜缓通气血,调和为要

忌滋补太过,反碍脾胃

黄昏时分出去散步半小时,或者早晨练习八 段 锦中的调节脾胃须单举这个动作,动作要缓慢进行,后背微微发热就可以了,千万不要出大汗,否则会把身体里的津液消耗掉。

脾虚湿重之人,若盲目跟着去吃红烧肉、阿胶之类,反而会使湿气阻滞于胃,致使肚子胀满不适。需先调节脾胃一两周,取山药、芡实、莲子、茯苓各10克煮水,此即四神汤,待舌苔稍浅后再逐步进补。

4、

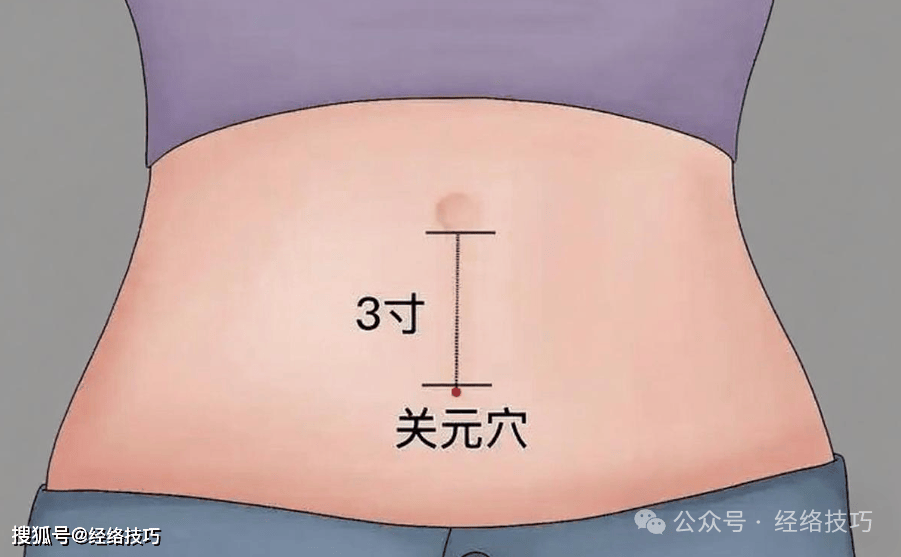

宜关元护阳,根基筑牢

忌大汗淋漓,损津伤气

用艾条去灸关元穴,一周灸三次,每次灸的时间是十分钟,在这个时段,人体的阳气刚刚开始往内收拢,艾灸能够协助把下焦给疏通开,提前把基础给打好,给秋冬季节做好预备工作。

三伏天过去以后,出汗特别厉害,就跟下雨一样,特别容易把血液给消耗掉,体内的津液也会跟着变少,还可能让皮肤变得又干又痒,如果情况严重了,甚至会引起心悸,运动的时候别着急,慢慢开始就可以了。

二、三类人群要特别当心

1、本身有心血管和脑血管基础的人,在天气变化比较明显的时候,血压很可能会受到一点影响。早晨起床之后,建议先披上一件薄外套,把大椎穴护住,别让冷风直接钻进身体里。

2、鼻炎人群,处暑后花粉多了,出门戴好密封口罩,回家温盐水洗洗鼻孔。

3、有关节不适的朋友们,别用凉席,也别让空调风直吹,睡觉前用温毛巾敷膝盖和肩关节15分钟,然后慢慢揉一揉,让气血顺畅流动。

三、出伏后的核心就是一个和字

饮食上要和:祛湿的薏米、茯苓和降燥的百合、银耳搭配,比如小米南瓜百合粥加点蒸山药。

作息上要和:晚上别总是熬夜,需要滋养阴气,早上早点起床活动一下,舒展肺气,中午抽出二十分钟歇一歇,提提精神。

动静上要和:轻动身子,使气血流通,不积滞不耗损。

出伏后的这一个多月,是秋收冬藏的打基础期。顺着天时,平衡身心,才能稳当渡过这道健康门槛,迎接舒爽宜人的深秋。