原创 50%静脉血栓无症状,直到肺栓塞发作才发现,4类人群做好预防

你是否经历过这样的困扰?

· 长时间坐车或办公后,双腿像灌了铅一样沉重,按压还有肿胀感?

· 突然呼吸急促、胸痛,甚至咳出带血丝的痰?

· 夜间腿部抽筋频繁,皮肤发红发热?

这些症状,可能是静脉血栓在作祟!据《2025中国血管健康白皮书》显示,我国静脉血栓患病率高达12%,且每年因肺栓塞死亡的患者超过10万人!很多人以为“腿肿”只是水肿,却不知血栓可能随时脱落,引发猝死!

被低估的"血管瘟疫":每37秒夺走一条生命

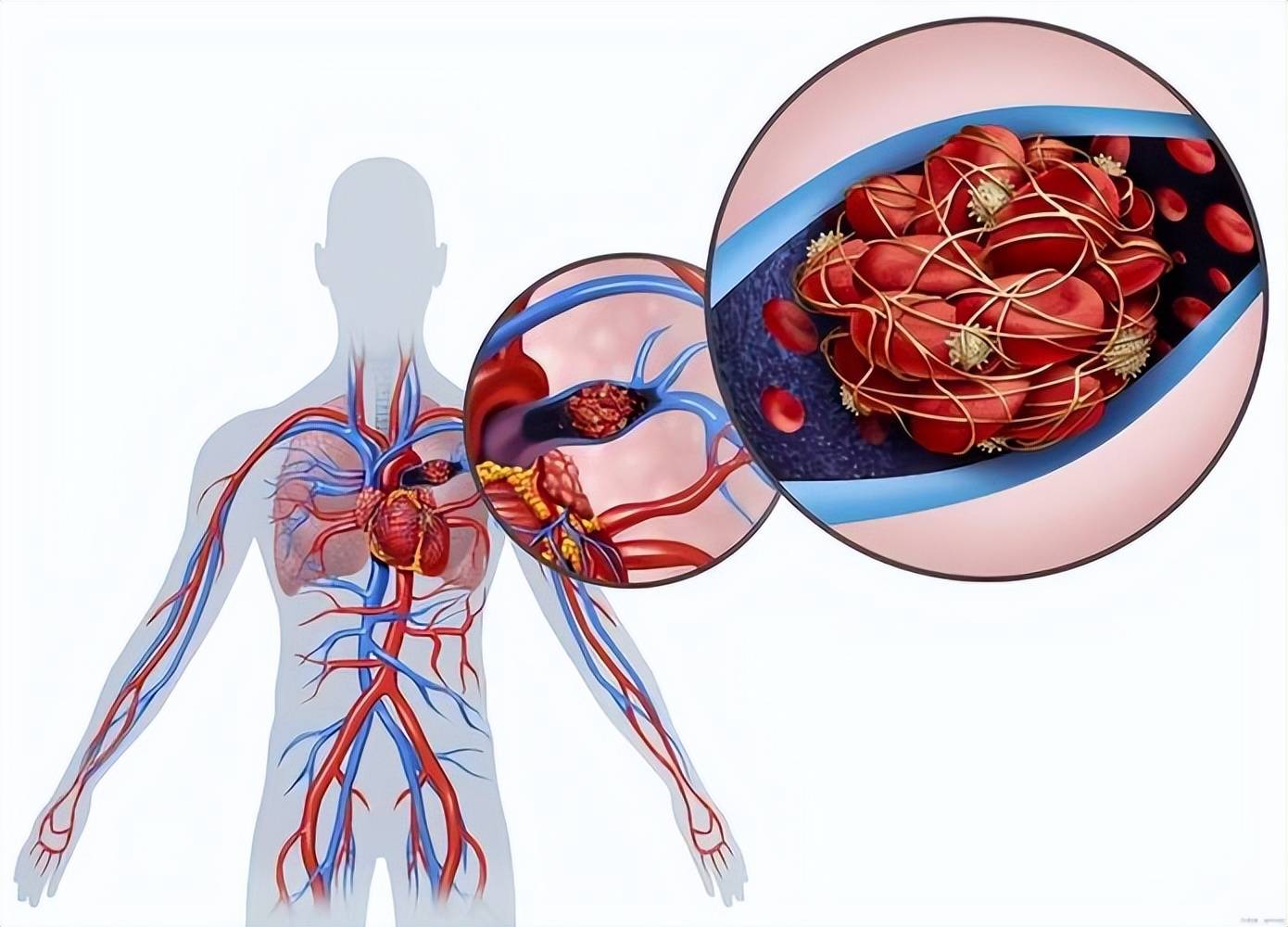

世界卫生组织最新警示:全球每37秒就有一人死于静脉血栓栓塞症(VTE),这个数字在新冠疫情期间上升了23%。更令人震惊的是,中国18-35岁年轻患者的占比已达41%,他们中76%的人直到出现肺栓塞症状才首次就医。

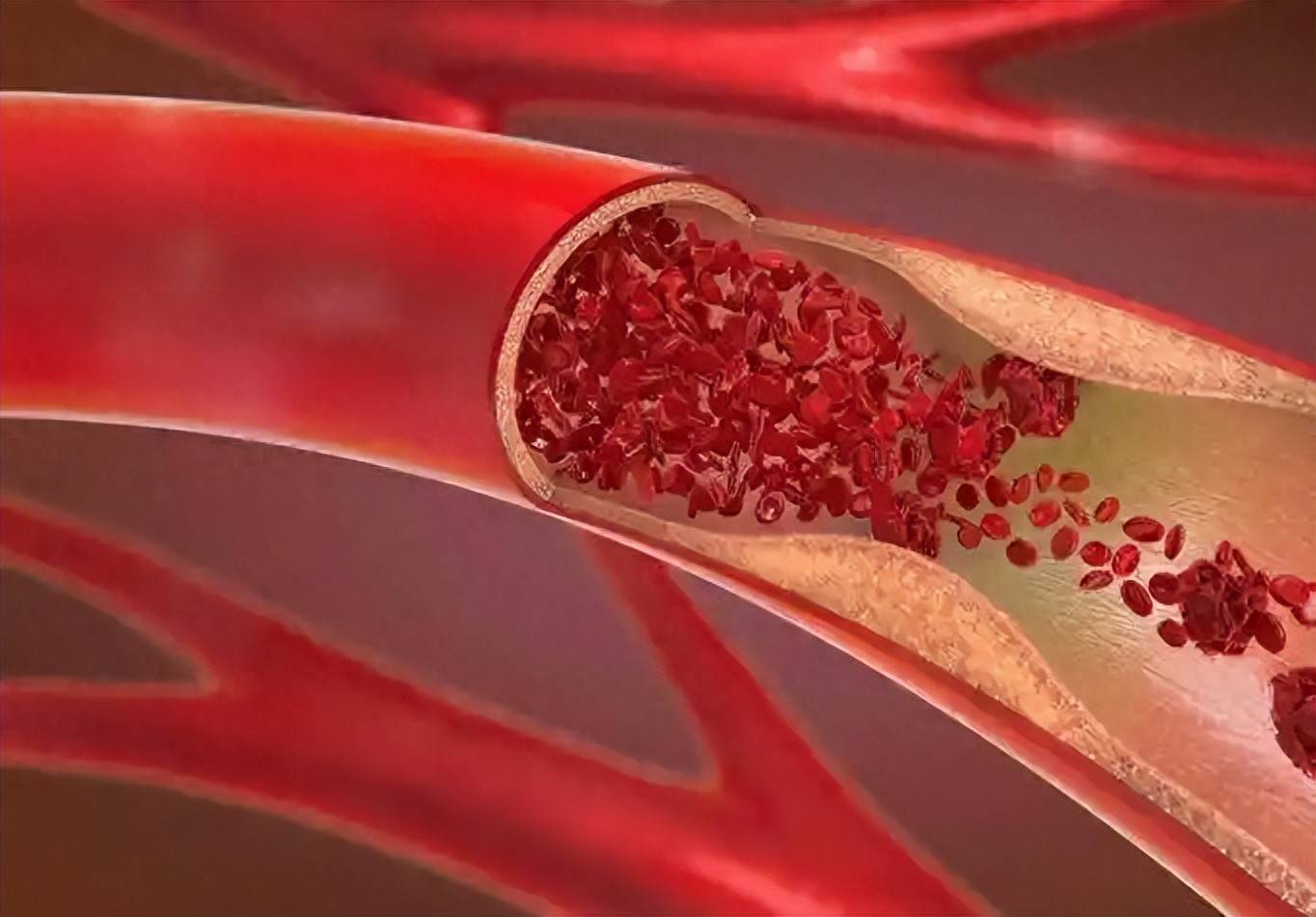

这些血栓并非单纯"坐出来"的毛病。在血管造影下,凝固的血块正像水泥般封堵静脉腔,而携带Factor V Leiden基因突变者的发病风险是常人的11倍。更危险的是,40%的深静脉血栓(DVT)会引发致命性肺栓塞,其中60%的猝死发生在症状出现后1小时内。

从腿胀到猝死:血栓进化的五级警报

第一阶段:血液淤滞(静脉高压)

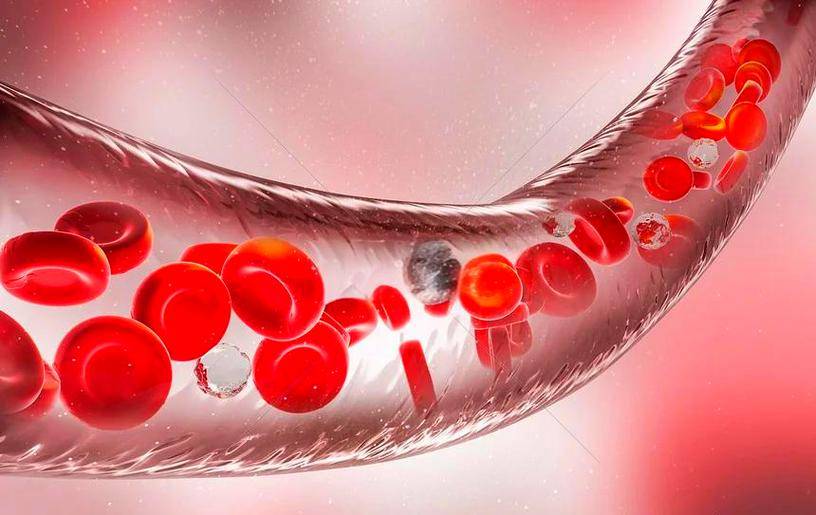

久坐或久卧后,小腿出现沉重感,皮肤出现蜘蛛网状红血丝。此时血流速度下降至5cm/秒以下,凝血因子开始聚集,但90%的人误以为是"水肿"。

第二阶段:血栓萌芽(纤维蛋白交织)

典型单侧肢体肿胀,皮肤温度升高3-5℃,腓肠肌压痛明显。超声显示静脉内径增宽超过50%,此时脱落风险增加8倍,肺栓塞概率达15%。

第三阶段:栓子游走(肺动脉阻塞)

突发胸痛伴咯血,血氧饱和度低于90%。CTPA显示肺动脉"充盈缺损",此时死亡率高达25%,即使存活也可能遗留慢性血栓栓塞性肺动脉高压。

第四阶段:慢性病变(静脉瓣毁损)

下肢持续水肿、皮肤变硬如象皮,甚至形成难愈性溃疡。静脉功能评估显示反流时间超过0.5秒,此时生活质量评分(EQ-5D)降至0.6以下。

第五阶段:遗传性易栓症(基因暴雷)

家族中出现多例年轻血栓患者,基因检测发现抗凝血酶Ⅲ缺乏或蛋白C抵抗,此时终身发病风险增加12倍,孕产妇死亡风险飙升30倍。

静脉血栓的“高危人群”和“危险信号”

1. 你可能是静脉血栓的“高危目标”

以下人群需特别警惕:

· 久坐族:司机、程序员、长途旅行者,血流缓慢风险翻倍!

· 术后患者:骨科、妇科手术后,血栓形成率高达50%!

· 肥胖人群:体重指数(BMI)>30者,血栓风险增加3倍!

· 吸烟者:烟草中的尼古丁会损伤血管内皮,促进血栓形成。

2. 这些症状可能是血栓的“求救信号”

· 腿部异常:单侧腿肿、疼痛、皮肤发红或发热,按压无凹陷。

· 肺部警报:突发胸痛、呼吸困难、咯血、晕厥,可能是血栓“旅行”到肺部!

· 其他表现:头晕、意识模糊、心跳加速,提示血流动力学不稳定。

注意:40%的肺栓塞患者没有明显症状,直到猝死才被发现!

科学应对静脉血栓的“四步全攻略”

第一步:精准预防,从源头“堵住”血栓

避免久坐久站:每小时起身活动5分钟,或做踝泵运动(脚尖上下勾动)。

穿弹力袜:医用梯度压力袜促进血液回流,适合长途旅行、术后患者。

多喝水:每天饮水1500-2500ml,稀释血液黏稠度。

第二步:药物干预,关键时刻“救命稻草”

抗凝药:如低分子肝素、利伐沙班,防止血栓扩大和新血栓形成。

溶栓药:针对大面积肺栓塞,需在医生指导下使用。

禁忌提醒:出血性疾病、近期手术者禁用抗凝药!

第三步:物理疗法,激活“血管自愈力”

间歇充气加压泵:通过肢体交替加压,模拟肌肉泵血,预防血栓。

足底静脉泵:促进足部静脉回流,适合卧床患者。

第四步:紧急处理,争分夺秒保性命

肺栓塞急救:立即拨打120,平躺避免活动,切勿热敷或按摩患肢!

家庭应急:备好抗凝药,出现呼吸困难时遵医嘱服用。

预防静脉血栓的“生活守则”

1. 日常习惯“三要三不要”

· 要动:每天快走30分钟,睡前做腿部拉伸;

· 要喝:少喝咖啡、酒精,多喝温水;

· 要查:有家族史者定期检测D-二聚体、凝血功能。

· 不要久坐:每小时起身走动,长途旅行时携带弹力袜;

· 不要吸烟:戒烟可降低血栓风险40%!

· 不要穿紧身裤:压迫下肢静脉,阻碍血液回流。

2. 高危人群的“防护盾”

· 术后患者:遵医嘱早期下床活动,使用抗凝药;

· 孕妇/产妇:产后尽早下床,穿戴弹力袜;

· 癌症患者:定期监测凝血功能,必要时预防性抗凝。

3. 饮食调理“三黄金”

· 多吃:富含纤维的蔬果(如苹果、菠菜),降低血液黏稠度;

· 少吃:高脂高糖食物(如油炸食品、甜点),控制体重;

· 巧吃:补充维生素B族(全谷物、坚果),促进血液循环。

静脉血栓看似无声无息,实则步步惊心!记住:“防”胜于“治”,动起来是关键,高危人群需格外警惕。