豆腐是肾衰的“催化剂”?医生:不想肾出问题,吃豆腐注意这4点

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72小时,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,旨在更加趣味性的科普健康知识,如有不适请线下就医。

“我只是每天吃几块豆腐,怎么就查出肾出了问题?”这是不少肾病患者早期常有的疑问。

很多人觉得豆腐是健康食品,蛋白质丰富、脂肪含量低,甚至有人坚持认为豆腐是“肾的补品”,结果却在不经意中给肾脏加了压,直到检验单上的肌酐和尿素氮指标跳红才警觉。

人们常说豆腐养人,但却很少有人提醒它也能“毁”人, 特别是对肾功能受限的人群而言,豆腐中的某些营养成分可能就是隐藏的风险源。

关键问题不在于吃没吃,而是怎么吃、吃多少、吃什么种类,以及吃完之后身体是怎么反应的。如果只停留在“豆腐无害”的想象中,很可能一步步把本该可控的肾功能,推进失控的深渊。

并不是所有人都要对豆腐敬而远之,但那些原本就存在慢性病基础、尤其是代谢综合征、糖尿病、高血压等人群,却很容易因饮食中的小细节导致肾脏承受过载。

这种时候, 豆腐不再是单纯的营养品,而是像一根微妙的导火索,在日积月累中放大身体系统的代偿失衡。

在真正讨论豆腐前,必须先认清一点—— 肾脏本质上是代谢“过滤器”,它负责清除体内的代谢废物,维持水盐平衡和酸碱稳定。

当我们吃下高蛋白、高钾或高磷食物时,这些成分都必须经过肾小球过滤再排出体外, 如果肾功能已经下降,或滤过率本身存在障碍,这种负担就会在短期内累积成压垮代谢平衡的关键。

豆腐的第一层问题在于蛋白质含量不算低,每100克北豆腐大约含有8\~10克蛋白质,南豆腐相对稍低一些,但对于需要严格蛋白质摄入限制的肾病患者而言,这个数值并不轻松。

肾功能减退者每日蛋白摄入需要精准控制,多一口可能就意味着肾小球超负荷工作,久而久之诱发硬化,加重肾衰程度。

很多人以为植物蛋白“比动物蛋白安全”,但研究发现, 不加节制的植物蛋白同样会增加代谢废物生成,尤其是尿素、肌酐这些需要肾脏清除的关键指标。

加工方式决定了最终成品的成分差异,比如卤水豆腐因含钙镁盐比例高,磷含量相对低, 而用硫酸钙或石膏制成的豆腐则可能含有较高的无机磷,对肾病人来说更具负担。

许多消费者并不了解这一点, 只看豆腐软嫩与否来选择,反而选中了最不适合自己体质的种类。

但即便选对了种类,若是搭配错误,也会让健康期待化为风险积累。

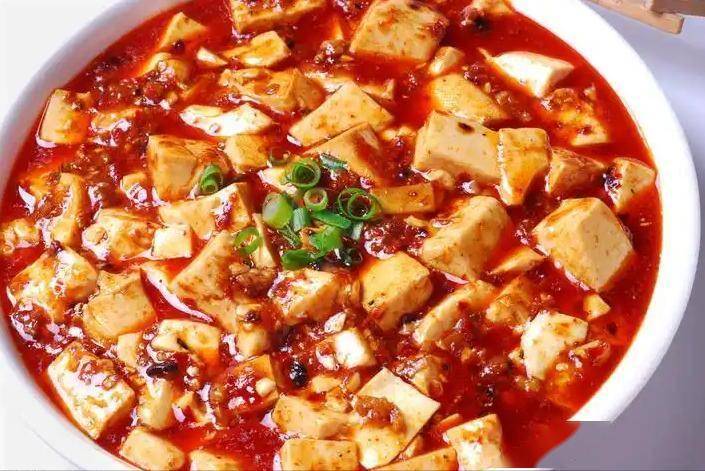

很多人喜欢豆腐配肉,做麻婆豆腐、红烧豆腐等高油高盐菜品,这类做法在增加口感的同时,也大大抬高了肾脏的负荷指数。

正确的思路应当是用低蛋白的绿叶蔬菜如空心菜、冬瓜、菜心等来搭配,不仅能降低单次摄入的总蛋白,还能借助纤维素延缓吸收速度,减少血钾波动。

即便做法都对了,豆腐吃完之后的身体反应也不能被忽视。

肾脏问题往往在无声中发展,不会一口豆腐让人倒下, 但如果体内的代谢物日积月累不被及时监测,某天的检验报告就可能悄然改变一个人的生活轨迹。

肌酐、尿素氮、血磷、血钾、尿蛋白这些指标的波动是肾功能变化的前哨,很多人没有把日常饮食与化验指标关联起来,这才是更根本的问题。

普通健康人看不出这些变化,但身体其实在悄悄提醒, 吃完豆腐后频繁乏力、轻度浮肿,甚至胃口下降、夜尿增多,可能就是代谢负担已超过生理阈值的信号。

忽视这些小信号,不等于问题不存在,只是在放任它继续累积,最终变成不可逆的损伤。

更复杂的是,在高温季节或高强度饮食结构中, 肾脏的代谢负荷会大幅提升,豆腐虽是植物性蛋白,但并不代表它就轻盈无害。

尤其在夏天,人们饮水减少、排汗增多、内环境不稳时,过量摄入豆腐反而更容易打乱电解质平衡,引发肾功能波动,天气变化对肾脏并非无关痛痒的背景,而是会放大饮食影响的放大器。

豆腐可以吃,但必须有所节制, 控制摄入总量,选择低磷低钾品种,搭配低蛋白蔬菜,并根据血生化指标动态调整,这才是对肾脏最基本的尊重。

真正能决定肾脏命运的,从来不是哪一块食物,而是我们对每一口食物的理解深度与管理意识。

越是基础食品,越要警惕它在特定背景下的潜在风险。

过度依赖所谓“健康食物”的幻想,而忽视其背后的成分与适应人群,只会让肾脏一步步走进不归路。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于肾脏健康您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料

[1]李鹏.肾康注射液对慢性肾衰竭大鼠肾间质纤维化、内质网应激状态和线粒体氧化损伤的影响,现代药物与临床,2024-05-28