原创 千古王朝兴衰成败十字定律:官心有无民,民心有无国

当真理成为消费品时,社会方能保持健康;当真理成为奢侈品时,社会便显得病态;而当真理沦为毒害品时,社会便走向反动的道路。

历史上,每当一个朝代走向衰败,其根源往往在于“官心无民,民心无国”。换句话说,当统治者背离民众,忽视民心时,民众也将失去对国家的认同,最终导致国家的动荡与崩塌。

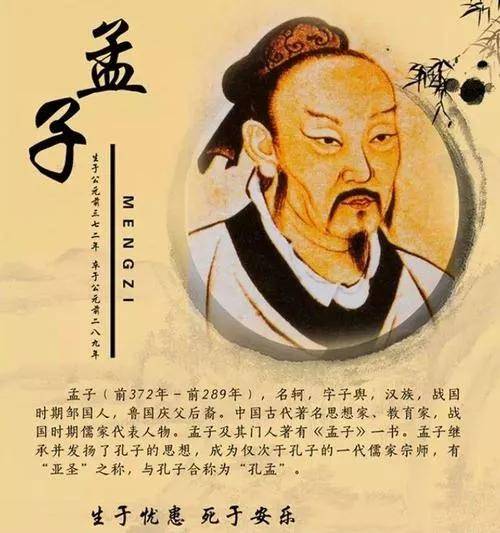

相反,国家兴旺时,便是“官心有民,民心有国”的体现。历史的车轮轮转中,我们可以清晰看到,朝代的兴盛和衰败,往往离不开民心的向背。正如古人所说:“得民心者得道多助,得天下;失民心者失道寡助,失天下。”这不仅是古代的智慧,也是治国理政的永恒法则。

那么,如何才能判断民心的得失呢?首先,要看官心是否与民心相通,官员是否关心民众的疾苦。如果官员心中有民,那么民心自然也会倾向国家;若官员忽视民众,民心则必然背离国家,最终引发社会的不满和动荡。

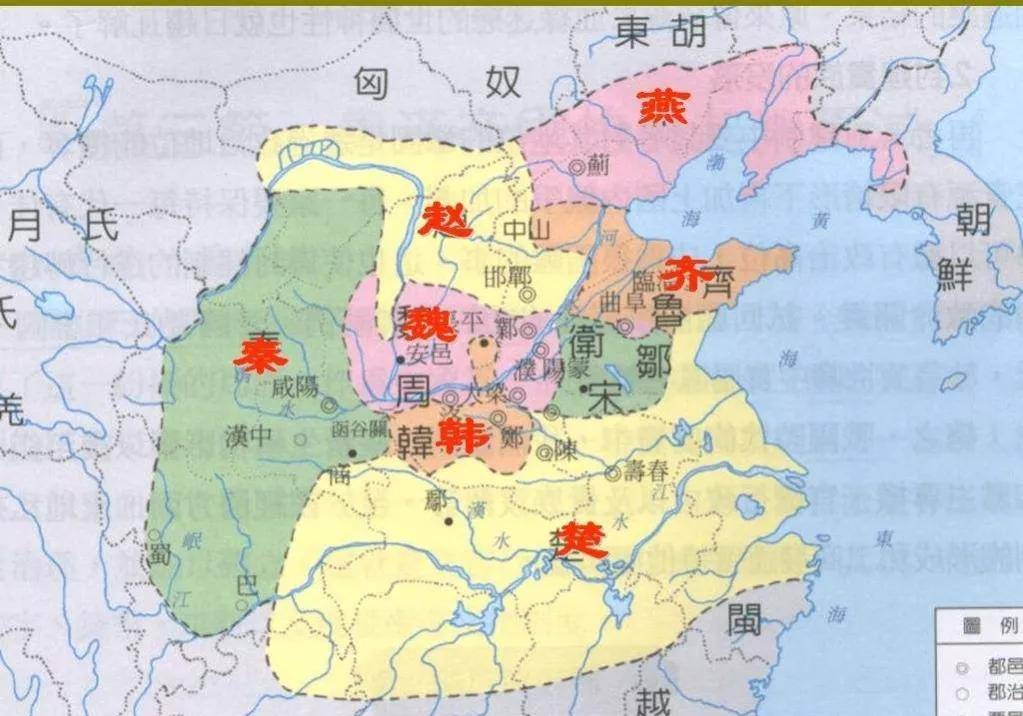

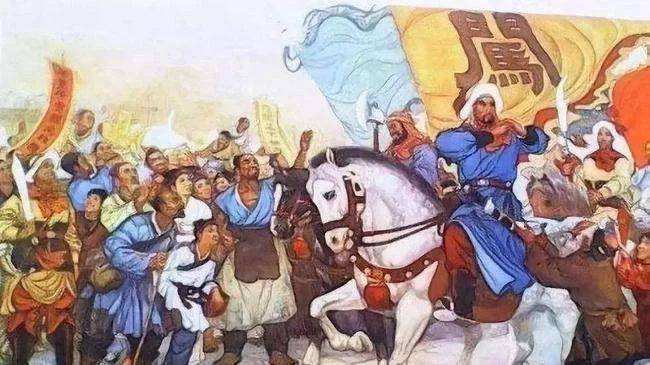

历史上,许多朝代的失败正是由“官心无民,民心无国”的状况引起的。古代的奴隶制和封建王朝往往因统治者的暴政、贪婪和不公而导致民众反感,进而引发大规模的农民起义。以商朝为例,周武王联合各方力量反抗纣王的暴政,商朝的军队虽人数众多,却因奴隶们的倒戈而最终败北。纣王的暴政已使民心早已丧失,当国君失去了民心,国家的灭亡就变得不可避免。

封建王朝中,官员和贵族掌握了社会资源的分配,若他们的心中没有民众,那么社会财富将极度不均,贫富差距将加剧。再加上天灾人祸,底层百姓的生活艰难,便容易引发民众的反抗。明朝末年就是一个典型的例子,陕西一带的饥荒让无数百姓举起反旗,最终导致李自成的起义军逼近京城。当时的崇祯皇帝面对内忧外患时,却依赖贪腐大臣求救,然而这些大臣最终冷漠无情,致使国家最终走向灭亡。

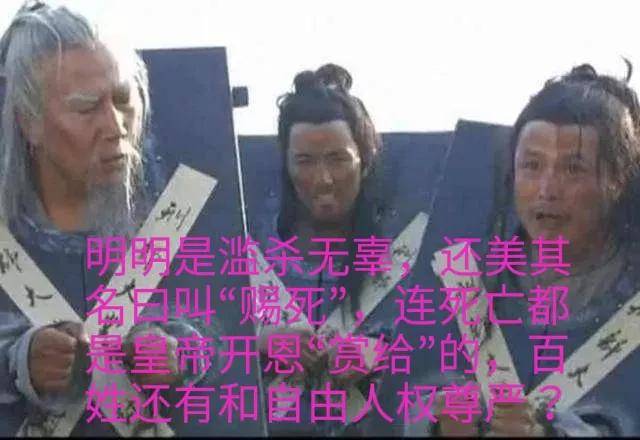

再看明朝的灭亡,明朝的腐败早在万历年间就已露出端倪。皇帝不上朝,宦官专权,甚至有忠臣如袁崇焕被残忍杀害,这些都预示着大明王朝的终结。而即便是像朱元璋这样一位曾带领农民起义的英雄人物,他也无法避免陷入家天下的宿命,最终导致了明朝的衰败。

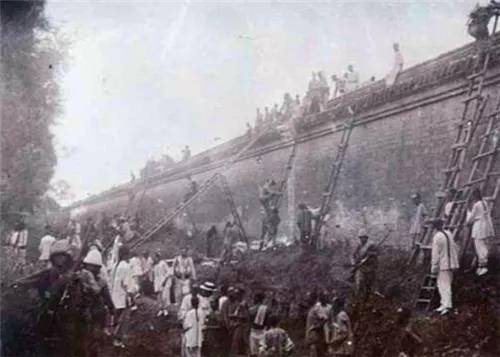

清朝的衰败同样体现了“官心无民”的悲剧。清朝末期,八旗子弟仍沉溺于奢华的生活,而朝廷对内外的危机漠不关心。随着外敌入侵,清廷毫无应对之策,国土被割让,民众的心逐渐远离朝廷。特别是在八国联军攻占北京时,部分百姓甚至为外国军队提供帮助,这显示出民心的完全丧失。

回顾中国近代史,民国时期的军阀割据、政权腐败,甚至导致了民众的彻底麻木。直到孙中山提出的三民主义,才勉强唤起民众的觉醒。然而,战乱不断,民众始终处于水深火热之中。

封建社会的三大朝代,元、明、清,因其极度集中的专制政权,极大压抑了社会的创造力和生产力。即使在清朝的国力一度辉煌时,这也是通过对民众的压榨和控制实现的。国家富强,民众却贫困,国民的创造力和自信心被压垮。

回顾历史,我们应从中吸取教训。唐代杜牧在《阿房宫赋》中写道:“灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。”意思是,六国的灭亡并非外力所致,而是它们自身的腐败与无能。而秦国的灭亡,同样是秦国自身无法改变的命运。这一切的根本原因,就是“官心无民,民心无国”。

我们应以史为鉴,避免重蹈覆辙。如今的中国,正处于复兴的伟大时代,我们要时刻警醒,牢记“江山就是人民,人民就是江山”,只有确保人民有尊严,国家才能走向真正的强大与富强。

从古至今,国家的存亡兴衰,都与“官心有无民,民心有无国”紧密相关。我们在继承传统的同时,也要吸收外来的先进思想,树立“全心全意为人民服务”的理念,只有如此,我们才能迎来更加繁荣昌盛的未来。