原创 清末时期,洋人镜头里的四川成都满城旧影

这些照片的来源来自两位外国摄影师,一位是英国著名园艺学家、植物学家及探险家亨利·威尔逊,另一位是美国芝加哥大学地质系的教授托马斯·张柏林。两人分别用他们的相机记录下了100多年前成都满城的日常景象,捕捉到了一些珍贵的历史瞬间。

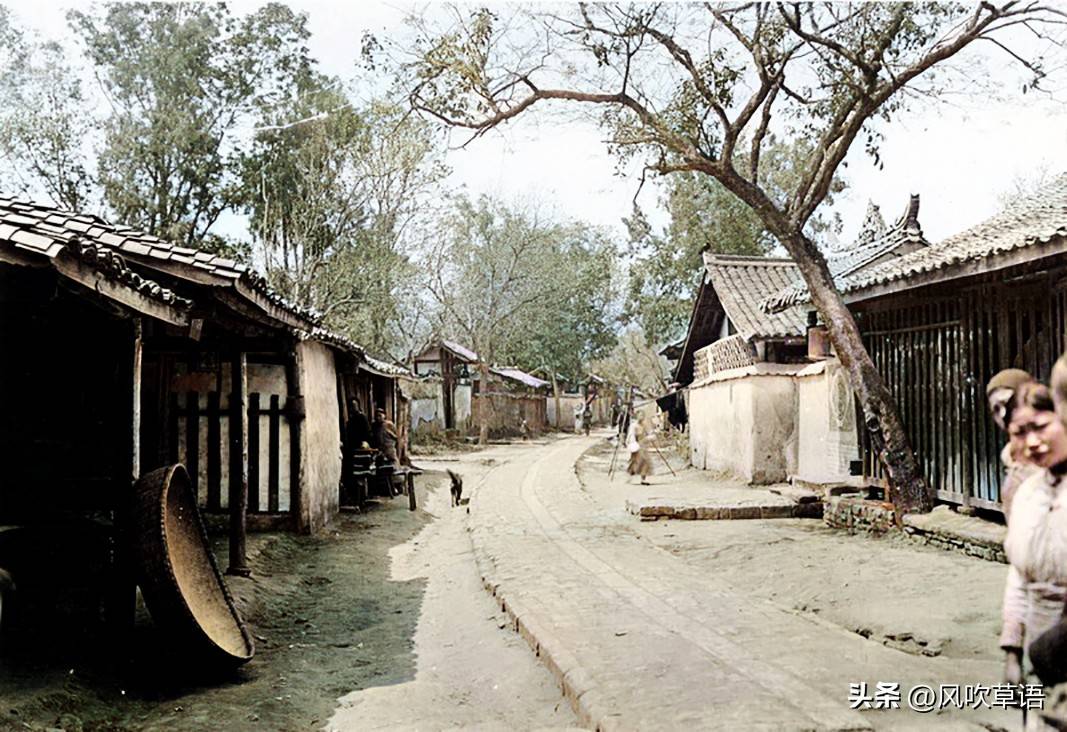

在其中一张照片中,一位身着传统旗装、梳着旗头的妇女抱着孩子,站在自己家门口。街道的另一侧,站着一个小女孩,几位当地居民在不远处的树荫下观察着镜头方向。与此同时,一条黑色的小狗正在街上悠闲地走动。这些平凡却生动的场景,定格了1908年8月22日的成都街头。(亨利·威尔逊摄)

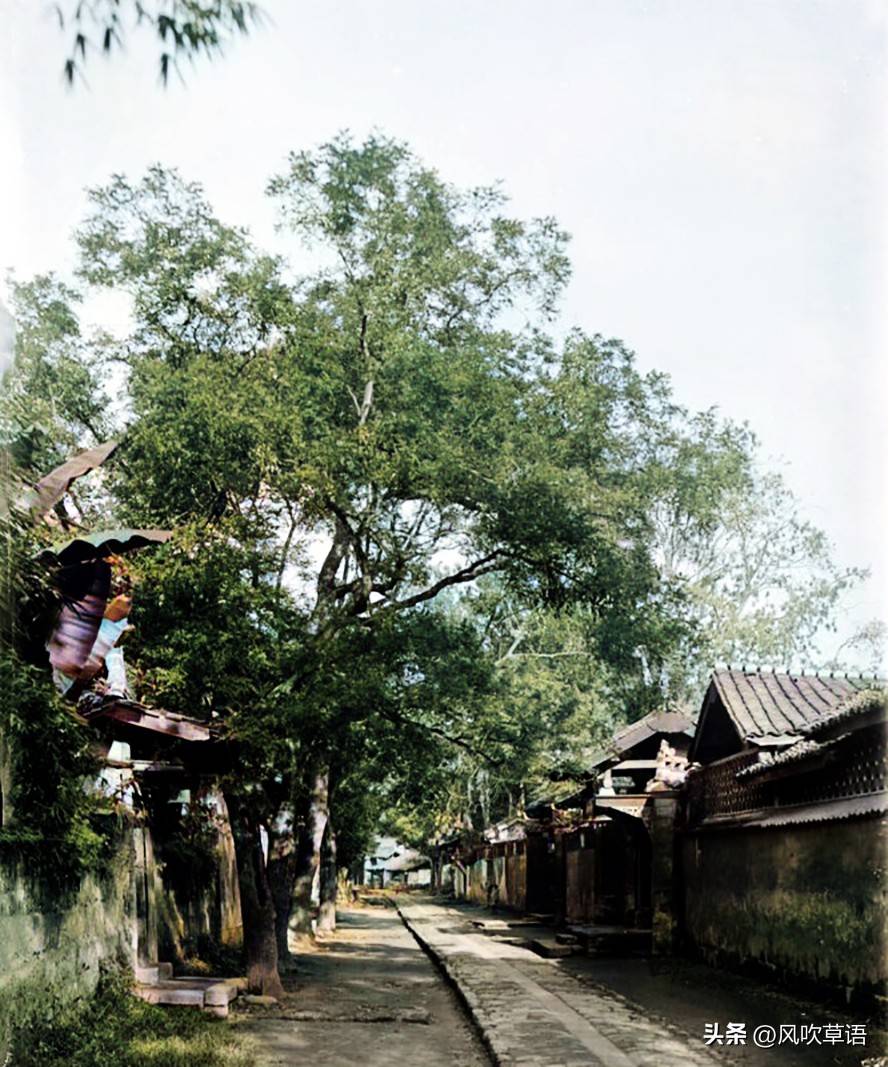

作为植物学家,威尔逊特别关注周围的植物景观。在满城的一角,一棵高达80英尺(约24.38米)的巨树吸引了他的注意。在这棵巨树的庇荫下,站着的人显得格外渺小,展现了自然的雄伟与人类的微不足道。(1908年8月22日,亨利·威尔逊)

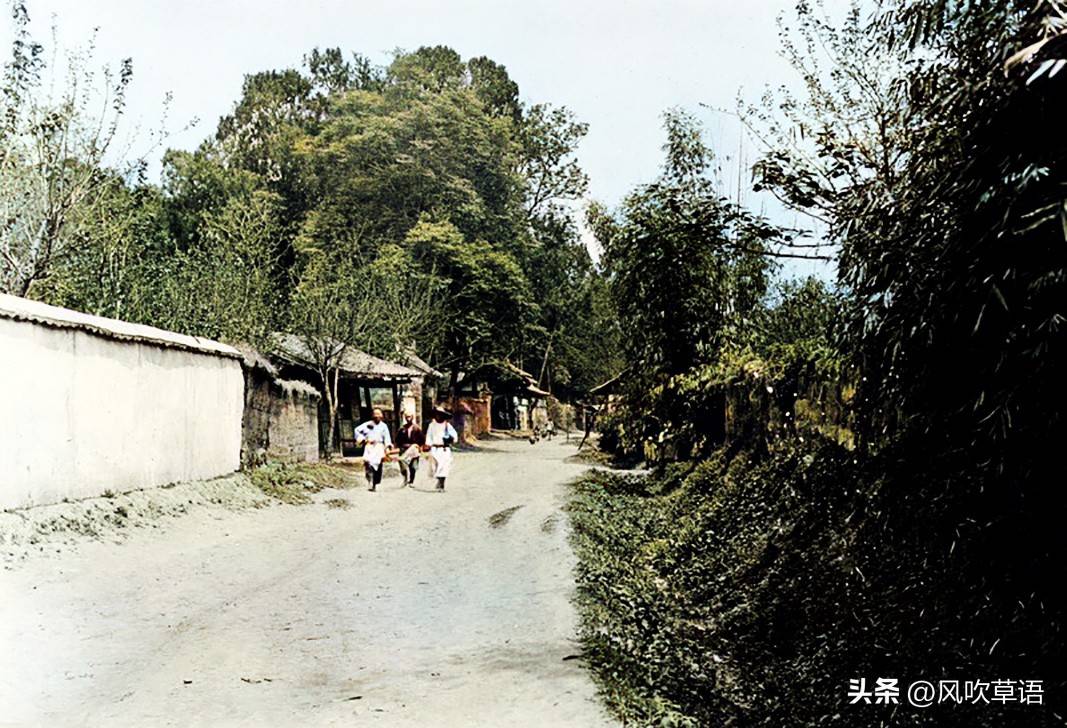

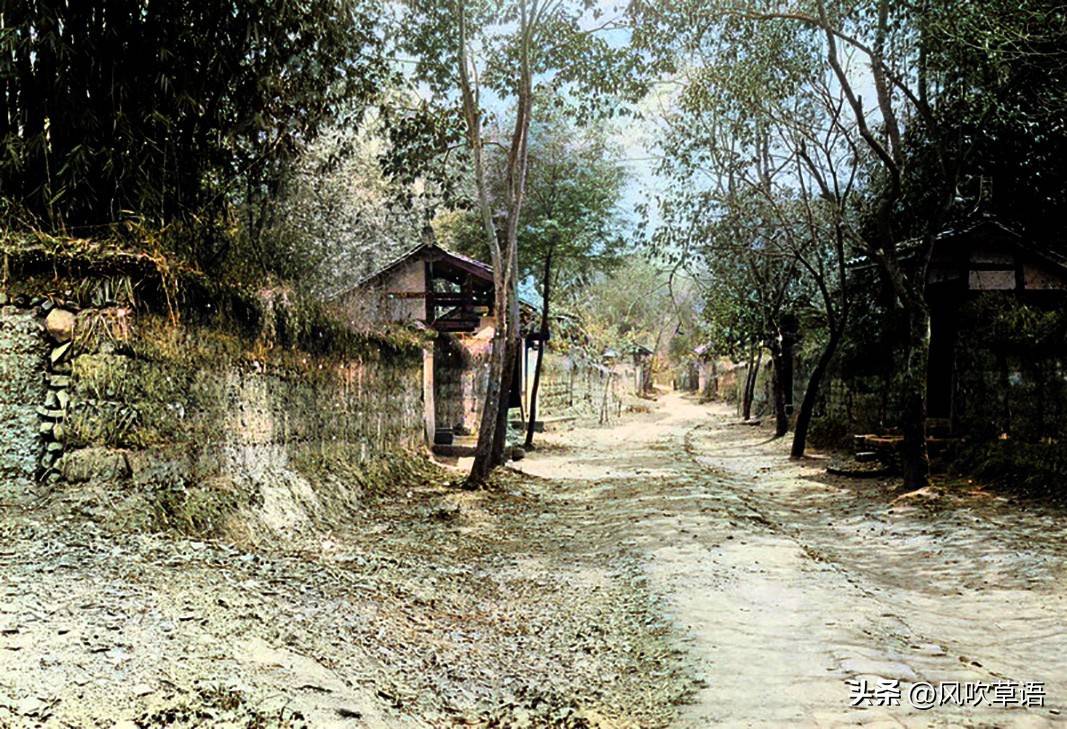

另外一张照片拍摄了满城的一处建筑,两个孩子坐在门槛上玩耍。房屋旁边是一个开阔的空地,可能曾是清朝军队的演练场。院外的竹林生机盎然,竹子的高度普遍都超过了12米,郁郁葱葱地延展开来,仿佛一道自然的屏障,保护着这片宁静的家园。(1908年8月22日,亨利·威尔逊)

在满城的一条居民街区,石板铺就的路面显得古朴而整洁。路边,一位穿着西式军装的男子显得与周围的传统景象有些不协调,看起来像是一位洋学生。街道的另一边,几位身着长衫的男子站在门前,有的专心阅读,有的静静地站立,彰显出一种优雅的生活节奏。在某一户人家门前,几根竹竿靠着墙壁,展示了当地独特的日常生活情境。(1908年8月22日,亨利·威尔逊)

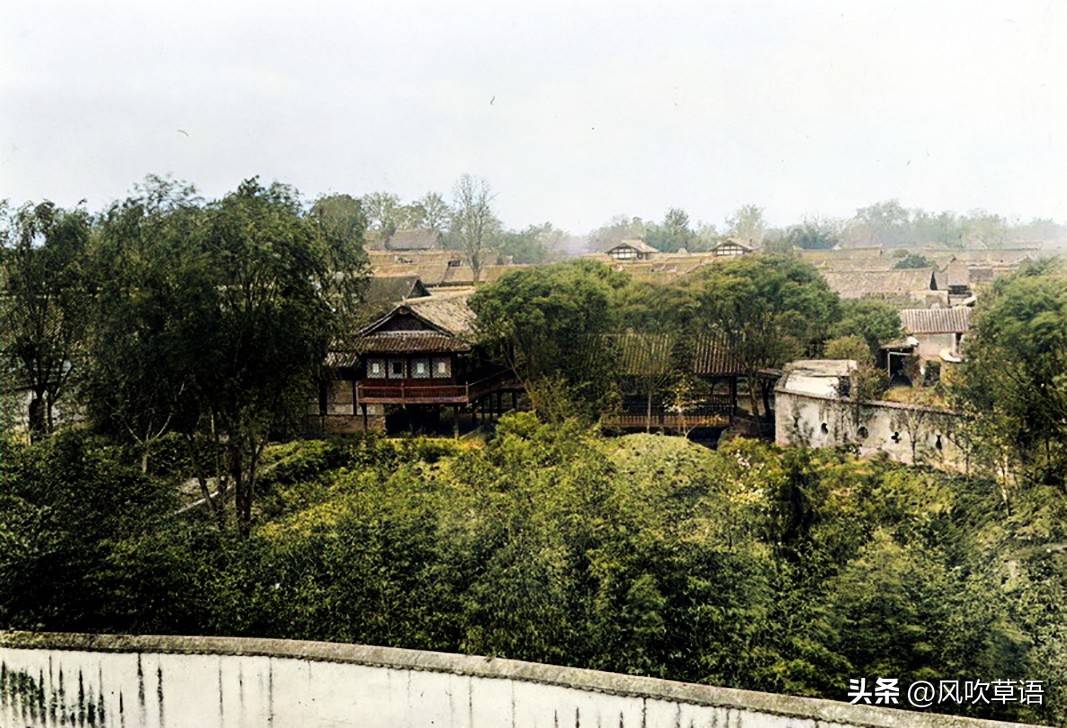

站在满城古老城墙上俯瞰,绿树成荫,春意盎然。城内的房屋错落有致,既保持了传统的韵味,又呈现出一种井然有序的布局,街道和建筑间散发着一种和谐的美感。(1909年,托马斯·张柏林)

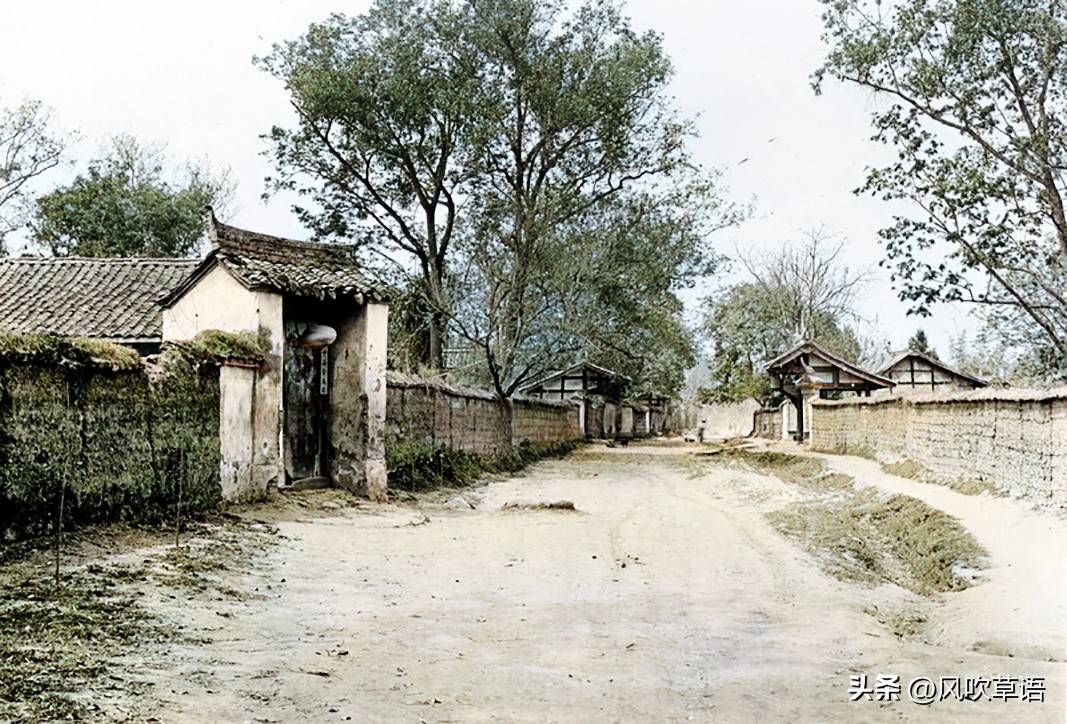

满城最初是清朝时期建造的一座大兵营,起初严禁汉人及洋人进入。张柏林初次尝试拍摄时遭到拒绝,直到第二次提出申请才得以进入。他拍摄的街道景象展现了那个时期满城的特殊氛围。(1909年,托马斯·张柏林)

满城拥有一条纵深的南北主街道(即今日的长顺街)。街道两侧错综复杂的小巷交织在一起,而巷子两边的房屋大多采用“门对门”的布局,这种独特的排列方式展示了当时满城的生活特色。(1909年,托马斯·张柏林)

相较于成都的大城市,满城显得十分小巧,宛如一座城中城。它建立在古老的少城遗址上,居民们通常称之为“少城”。由于这座小城的规划较为统一,且大多处于封闭的状态,街道显得特别空旷安静,充满了一种闲适与宁静的气息。(1909年,托马斯·张柏林)

对许多满城的居民而言,见到洋人是极为稀罕的事情,尤其是带着照相机的洋人。当威尔逊操作相机时,许多好奇的居民停下脚步,围观着这个陌生的过程,似乎是见到了新奇的事物。(1909年,托马斯·张柏林)

满城最初的建设始于清朝康熙五十七年(1718年),位于成都旧城的西南角,历时20年才完成建设。由于当时对城市的保护措施得当,城内保存了许多百年老树,这也是威尔逊在1910年时第二次来到满城拍摄的原因之一。(1910年7月31日,亨利·威尔逊)

这条主街道纵深贯穿满城,铺设的是坚实的青石板。与小巷的狭窄道路不同,这条主街显得更加宽敞且规整,两侧的房屋呈现出一种整齐划一的风貌,显现出这个小城市的秩序感。(1910年7月31日,亨利·威尔逊)

在满城的关帝庙前,绿树掩映中,这座庙宇周围的环境显得格外宁静。关帝庙此时已经改建为一所小学,门前悬挂着“正红旗初等小学堂”的牌匾。在庙前的楠木林中,几位身着长袍马褂的男子站在一起,看起来像是小学的老师。这座关帝庙最初为道观,后来在满城建设过程中改为关帝庙,且在乾隆五十年(1785年)曾进行过大规模修缮。随着历史的推移,庙宇逐渐被拆除,满城的城墙也在辛亥革命后消失,直至1935年时,满城的城墙已经完全不复存在。(1910年代,佚名)