原创 豫北战役,中野三纵阻援凶猛让王仲廉吃惊:这个战术不对头,快跑

1947年4月1日,晋冀鲁豫部队发起了对汲县的进攻,目标明确——因为驻守在汲县的蒋军整32师参谋长王启明和423团团长刘荣宗是地下党员,发起进攻可以依靠他们的内应。然而,进攻仅持续了一天就宣告停止。

原因有三:

首先,汲县外的卫河水位急剧上涨,导致原定攻击路线变成了无法通行的沼泽地,进攻部队根本无法通过。

其次,蒋军援兵整66师先头旅抢先占领了黄河铁桥,原计划炸毁或控制的桥梁被抢占。风沙的影响使得进攻部队几乎无法辨别方向,直到4月2日晚,风势减小,才找到了铁桥的位置,但此时整66师已先期占领了黄河铁桥。

最关键的是,刘荣宗本应起义,但竟然在关键时刻叛变,暴露身份后,王启明只得带着200多人的部队从汲县突围。

1955年,王启明被授予少将军衔,而叛变的刘荣宗在鲁西南战役后侥幸逃至武汉。最终,王启明在武汉与刘荣宗重逢,并大骂他一顿。刘荣宗之后的下落没有确切记载。

进攻汲县失败后,晋冀鲁豫部队向北转移,寻找新的战机。蒋军主力将兵力分散至陕北和山东,形成“哑铃”状的战场局面,而中间的“战场腰部”,即中原地区,则变成了双方的守势区。正如古兵法所言,“得中原者得天下”,蒋介石本应稳住中原地区,但他却将兵力调往陕北和山东。

蒋介石的战略意图是通过进攻陕北占领延安,这虽然无法立刻带来实质性利益,但具有巨大的象征意义。而进攻山东则是为了切断华东、华北与东北的联系,削弱我军的后勤支持。然而,蒋介石忽视了一个致命问题:如果敌军击中中原地区的“腰部”,即使占领了陕北和山东,最终也只能被迫撤退。

1947年春,晋冀鲁豫部队虽有较大增强,但相较于蒋军,火力仍然处于劣势,因此并未对蒋军的进攻展开全面反击。然而,晋冀鲁豫部队决定将目标放在豫北地区——这是位于中原与陕北、山东之间的战略要地。如果豫北失守,蒋军将难以维持陕北与山东之间的联系。

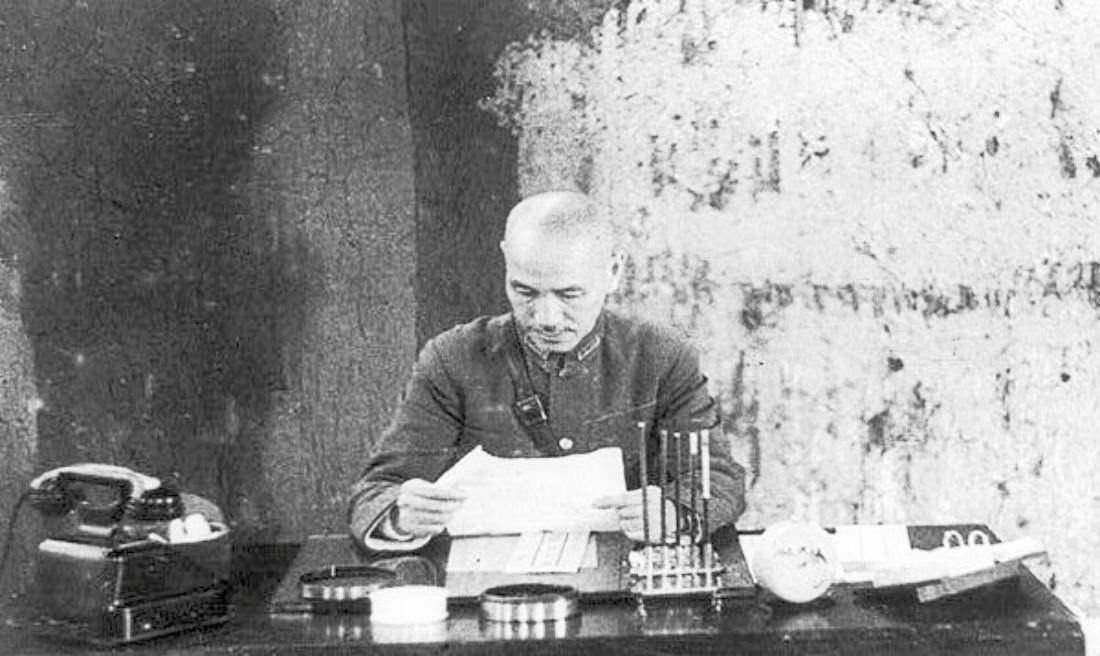

蒋介石同样意识到豫北的重要性,因此调动了大约10万兵力进行防守,组成了以王仲廉为首的部队。1947年3月,晋冀鲁豫部队决定对豫北实施攻击,目的在于吸引蒋军的增援,减轻陕北战场的压力。

这一战役双方都提前了解了对方的作战意图,就像一场“开卷考试”。蒋军与晋冀鲁豫部队的兵力看似相当,但晋冀鲁豫部队除了正规军外,还拥有大量的民兵和支前民工。民兵和支前民工在战争中的作用不可小觑,他们提供了后勤保障,使得正规军能够专心作战。

在战斗中,晋冀鲁豫部队利用这一优势,巧妙地以少量正规军配合大量民兵对蒋军进行诱敌,并成功切断了蒋军的补给线。蒋军陆军总部面对这种战术困扰,最终下令不得随意出击,使得晋冀鲁豫部队可以集中力量发起更大的进攻。

晋冀鲁豫部队的战术以大规模的机动战为主,虽然在火力上略显劣势,但依靠运动战和巧妙的战术运用,成功调动了蒋军。特别是在豫北地区,晋冀鲁豫部队通过诱敌深入,成功将蒋军包围,打破了敌人的防线。蒋军尽管人数众多,但因指挥失误和战术不当,屡屡被晋冀鲁豫部队击退。

经过数次战斗,晋冀鲁豫部队终于彻底撕裂了蒋军在豫北的防线,成功迫使蒋军撤退。这场战役充分展现了晋冀鲁豫部队灵活的战术运用和战场上的机动能力,尽管蒋军在兵力和火力上占优,但最终却因战术失误和指挥不当,未能阻止晋冀鲁豫部队的进攻。

最终,蒋军在豫北的防线被彻底击溃,晋冀鲁豫部队的胜利为接下来的战斗打下了坚实的基础。