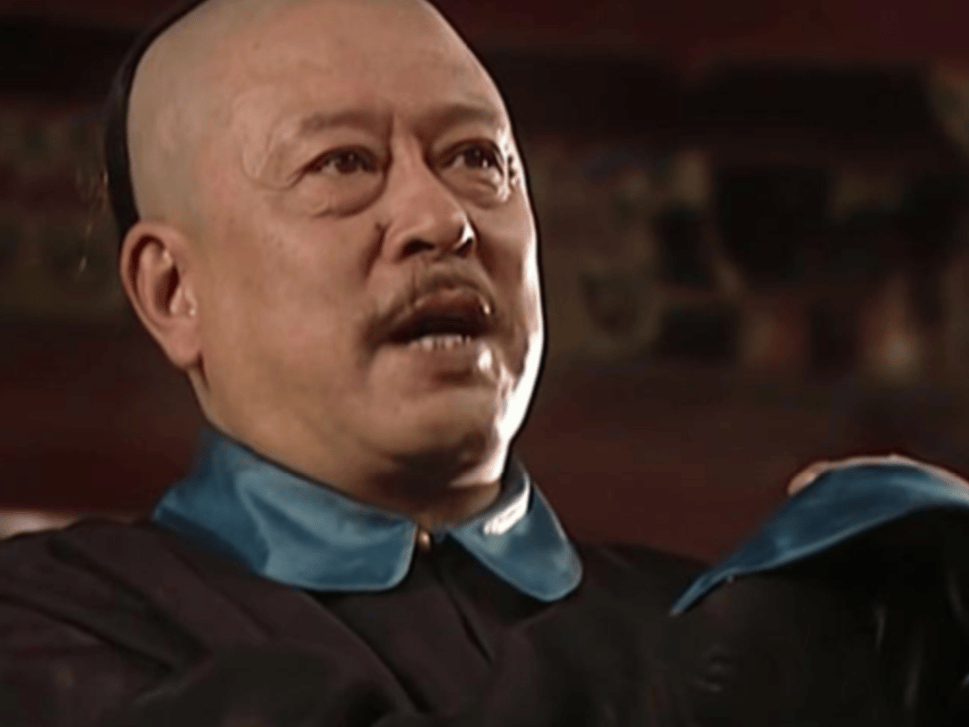

原创 朱国治被开膛破肚,宁死不降吴三桂,康熙夸他是忠臣,其实夸错了

前言

在明末年的动荡岁月里,朱国治是一个充满传奇色彩的政治人物。传统史书常将他塑造成忠臣典范,但当我们细究其生平,就会发现这个标签远不能概括他复杂的一生。从意气风发的青年才俊到权倾一方的封疆大吏,再到最终惨烈的结局,他的人生轨迹折射出乱世中忠义二字的多重含义。

少年得志,锋芒初露

万历四十四年,朱国治降生在风雨飘摇的明朝末年。那时东北边境战火纷飞,努尔哈赤的铁骑不断南下。天资聪颖的朱国治自幼饱读诗书,过目不忘,年纪轻轻就在科举考场上一举成名。在朝堂上,他意气风发,结交权贵,凭借过人的才干和圆滑的处世之道,从金坛知县一路高升,最终坐上了江苏巡抚的宝座。然而,这条看似光明的仕途,却悄然改变了他的初心。

权欲熏心,渐失本真

年过半百的朱国治在康熙八年主政江苏,这本该是造福一方的黄金时期。但长期浸淫官场的他,早已被权力腐蚀。面对清廷严苛的海禁政策下民不聊生的惨状,他不仅没有为民请命,反而变本加厉地镇压百姓。在处理奏销案时,他包庇同僚,徇私枉法;在哭庙案中,他更是禁止百姓祭奠当地名士,激起民愤。这些暴政让他彻底失去了民心,也暴露了他为官的真实面目。

乱世抉择,生死两难

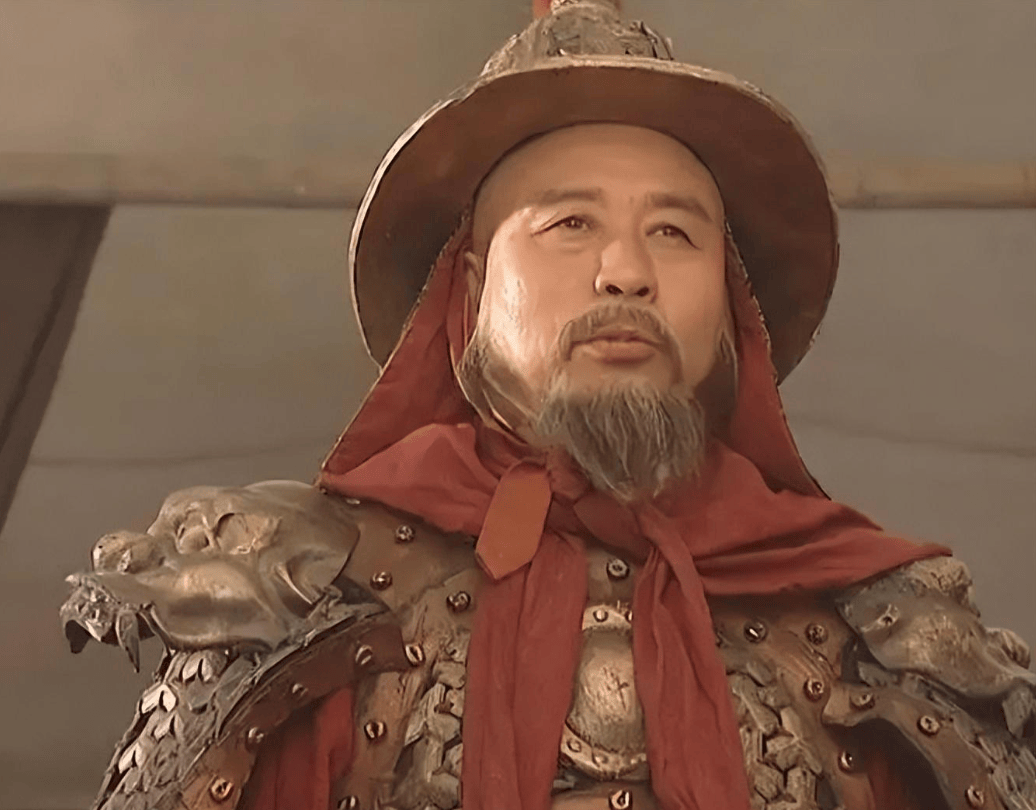

康熙十三年的削藩令像一颗火星,点燃了全国的战火。此时调任云南的朱国治陷入了绝境:一边是虎视眈眈的吴三桂,一边是年轻气盛的康熙帝。经过痛苦的权衡,他选择了效忠清廷,断然拒绝了吴三桂的招揽。但这个决定将他推向了万劫不复的深渊——被俘后遭受酷刑,最终在谩骂声中惨遭凌迟。

忠义之辩,青史难断

康熙帝为表彰其忠烈,不仅追赠官职,还下令立祠祭祀。但在百姓心中,这位忠臣留下的却是贪腐暴虐的恶名。他的死固然壮烈,但能否抵消生前的罪过?这个问题至今仍引发着历史学家的深思。

权力与道德的天平

朱国治的人生就像一面多棱镜:年轻时才华横溢,中年时权欲熏心,晚年又以惨烈方式收场。他的忠义更多是形势所迫的产物,而非发自内心的选择。这种矛盾性正是乱世官员的典型写照。

后记

历史评价容易聚焦于人物最后的壮举,却常忽略其平生的过失。朱国治用生命诠释了忠诚,但这无法洗刷他执政时的污点。在权力与道德的永恒博弈中,他的故事为我们提供了深刻的思考样本。