秋分养生:顺时而食,敛藏身心

暑气渐收,秋凉渐浓,秋分时节昼夜均分、阴阳相半,养生关键在“收”——收心敛气、养阴防燥,顺着时节调整饮食、作息、运动与经络养护,才能安稳度秋。

中医养生讲究“天人相应”,秋分后阳气渐降、阴气渐升,重点在“养阴敛阳”。起居上要跟着太阳调整,早睡以养阴气,早起以顺阳气,别再贪凉熬夜;睡前可泡泡脚,用40℃左右温水浸足15分钟,温通经络、助阳敛阴,缓解秋乏。

经络养护上,艾灸是秋分调补的好办法,能温阳散寒、滋养脏腑,选穴以“护肺、健脾、固阳”为主:

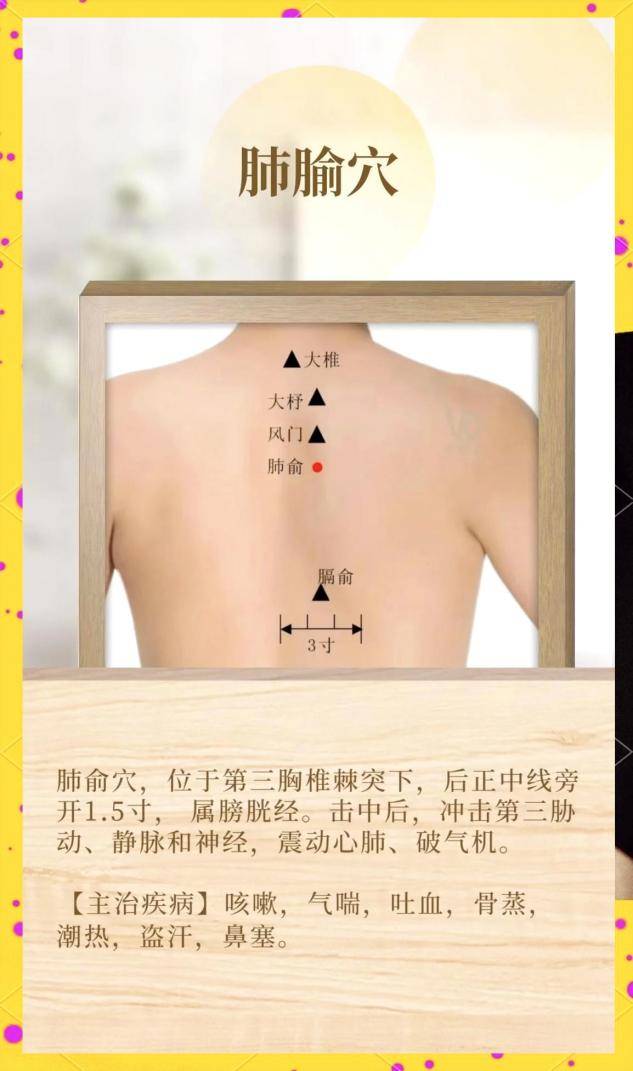

肺俞穴:位于背部第3胸椎旁开1.5寸,是肺的“精气输注穴”,秋分后肺燥明显,温和艾灸10-15分钟,能润肺气、防秋燥,缓解口干、鼻干、咳嗽;

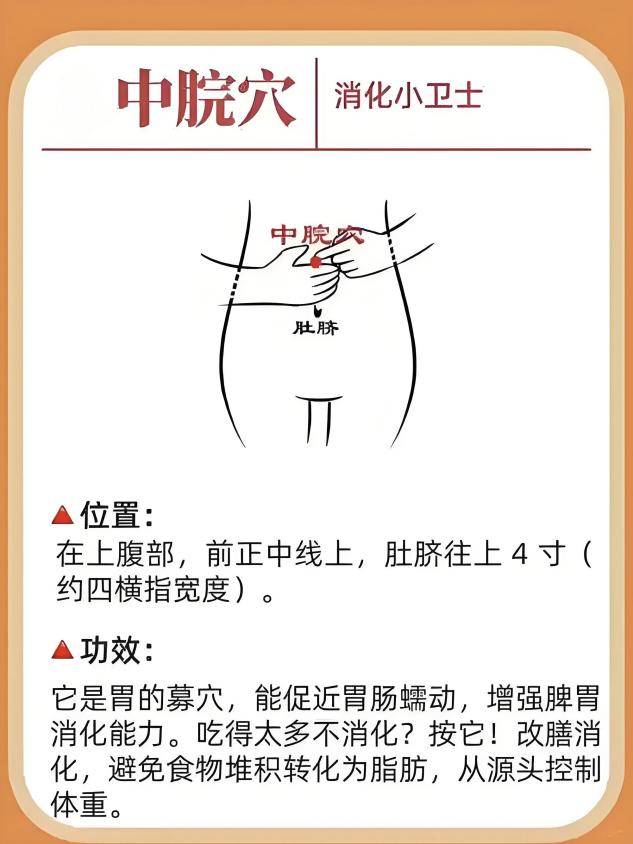

中脘穴:在肚脐上4寸(约五横指处),是脾胃“枢纽穴”,秋分后脾胃易受寒凉侵袭,艾灸此穴10分钟,能温脾养胃,改善腹胀、食欲不振;

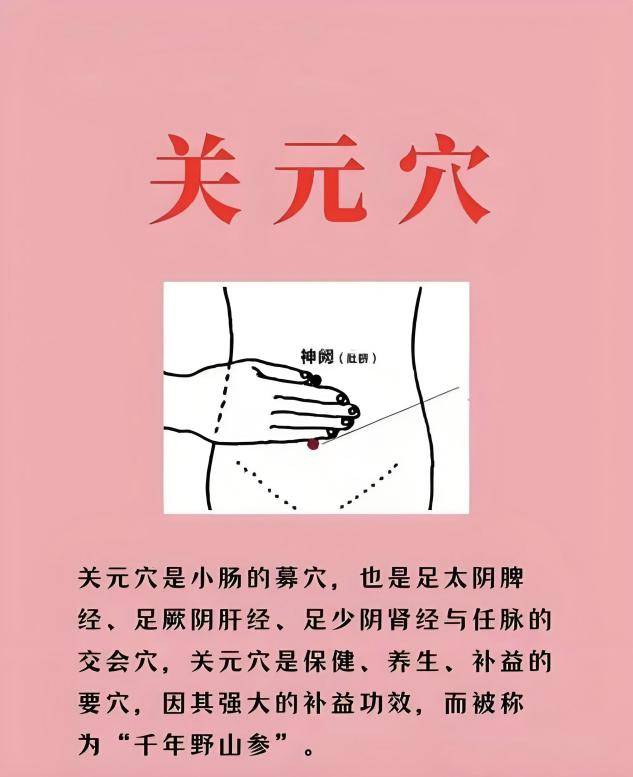

关元穴:在肚脐下3寸,是元气汇聚之处,秋分后阳气渐弱,艾灸10分钟可补下焦阳气,防寒气入体,尤其适合手脚冰凉的人。

艾灸时注意用温和灸,避免烫伤,每周2-3次即可,贴合秋分“缓补不燥”的原则。

情志上要防“悲秋”,秋气通于肺,肺气过旺易生愁绪,可多去公园观秋景、听舒缓音乐,让心情平和,避免情绪大起大落耗伤肺气。

饮食上核心是“润秋燥、护脾胃”。秋分后空气干燥,易出现口干、鼻燥、皮肤干,要多吃温润养阴的食物,比如梨、银耳、百合、山药,既能润燥又不滋腻;脾胃弱的人可煮点百合银耳羹、山药小米粥,暖脾养胃。同时要“少辛增酸”,少吃辣椒、生姜等辛辣发散的食物,避免耗伤阴液;多吃山楂、葡萄、石榴等酸味食物,帮着收敛肺气。另外,秋分后寒气渐重,别再贪食生冷,西瓜、冰饮要少碰,以免伤脾胃阳气,晚餐宜清淡,七分饱即可,不给肠胃添负担。

运动上要“收敛不耗散”,秋分后不宜做剧烈运动,比如快跑、高强度健身,容易出汗过多耗伤阳气。推荐温和的“慢运动”:晨起或傍晚散散步,踩着落叶走20-30分钟,呼吸秋凉空气,养肺又舒心;练八段锦、太极拳也合适,动作缓慢柔和,能拉伸经络、调和气血,还不扰动体内阳气。运动后别马上脱衣,秋风吹拂易受凉,及时擦干汗、添件薄衣,避免寒邪入体。

秋分是季节的“中转站”,养生不用刻意进补,顺着时节节奏,吃温润的食物、做和缓的运动、护关键的穴位、守平和的心态,就是对身体最好的呵护。

来源:沈阳市第十人民医院