“秋分吃三宝,疾病不来找”,今日秋分,三忌三宜要牢记,过好难熬15天!

燕将明日去,秋向此时分。

今年的秋分时间是:2025年9月23日,农历八月初二,星期二。

《春秋繁露》中说:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”

秋分此日,太阳直射赤道,各地昼夜等长,此后,余年昼越短夜越长。

所谓“一场春雨一场暖,一场秋雨一场寒。”秋分后,既有金桂飘香的美景,亦有凉风袭人的担忧。

金秋气降,人体气血应于秋气自外往里收,阳气渐衰而阴气渐长,正是补充阳气、滋养调理的好时机。

牢记以下三忌、三宜、三秘诀,顺利熬过这15天!

01

三忌

一、忌过度贪凉,引发病症

秋分时节,气候多变,早晚温差大。

白日高温,人体代谢旺盛,体能消耗大;夜间凉爽,寒气来袭,入体难安,加之食欲不振,睡眠不足,身体免疫力便会下降。

若此时为满口欲,过度贪凉,病毒趁虚而入,可致伤寒感冒,引发病症。

此时,应忌贪凉,多食温和滋补之物,如大枣、芝麻、生梨等;及时添衣物,不洗冷水澡,不吹穿堂风。

二、忌秋伤于湿,引发冬季咳嗽

《黄帝内经》中讲:“秋伤于湿,冬生咳嗽。”

秋燥肺热,若秋天没能护好身体,则易致湿邪侵袭,引发冬季咳嗽。

湿邪伤身,也会致使头重如裹,疲乏秋困,食欲不佳。

饮食上,忌多食秋瓜,如西瓜、过季黄瓜、苦瓜等物,以防湿气入体,坏肚伤身。

起居上,宜早起早卧,傍晚早回家,以防外湿;及时增减衣物,早晚需加衣,午热适当减衣。

三、忌暴食乱补,增添负担

虽说“入秋三分虚”,秋季正是适合进补的好时节,然进补不可乱补,入口之物更要讲求营养均衡,适可而止,谨防给身体增添负担。

1. 无病不滥补:

中医认为,虚者补之,若非虚症病人不宜药补。

无病乱补,既增加了开支,又破坏了体内平衡,适得其反,对症下药,方能补益身体。

2. 食补勿过量:

秋分到,月正好,蟹正肥,素有“贴秋膘”的传统。

但“食不过饱,饮不过量”,饮食需全面均衡,讲求丰富而不过量。需依据自身情况食补,切忌暴饮暴食,不分虚实滥补乱补。

02

三宜

一、轻缓运动 ,循环气血

“一年好景君须记,秋日亦胜春朝时。”

秋分时节,正是秋高气爽,秋色宜人之时,也是锻炼身体的黄金时刻,最宜做轻松平缓、幅度适中的有氧运动。

年轻人可选择球类运动;中年人可登山、慢跑、短骑;身体稍弱的老年人进行太极拳、健步行等慢节奏运动为最佳。

运动以微微出汗为宜,切忌汗流浃背,损耗阳气;锻炼应避开雾天,防止雾气引发咽炎、鼻炎、支气管炎等疾病。

二、早睡早起,舒展阳气

《朱伯庐治家格言》中讲:“黎明即起,洒扫庭除。”

秋分过后,阴气渐起,阳气渐收,夜越重寒气就越重,熬夜最易致使寒气入侵,伤神伤身。

此时,宜顺应自然,早卧早起,养神护身。

早睡能调养体内阳气,早起则可使肺气舒展,每日早卧早起10分钟,可保整日精气充足。

此外,古人有“春夏向东,秋冬向西”的说法,不同时节睡卧方向也有不同讲究。

太阳东升西落,春夏属阳,头宜朝东卧;秋冬属阴,头宜朝西卧,亦是古人顺应自然,平衡阴阳的妙处所在。

三、每晚泡脚,祛除虚寒

所谓“春日洗脚,升阳固脱;秋天泡脚,肺腑润育。”

足部共有64个反射区,分别对应人体五脏六腑,泡脚养生亦是由来已久。

秋分时节,昼夜平分,阴阳平衡,可借助阴阳消长调养身体,每日泡脚,可祛风湿寒,有助睡眠。

泡脚时间不宜过长,可睡前20分钟烧上温水,泡至身体微微出汗即可,配合脚部按摩最佳。

03

三秘诀

一、秋分养生,宜吃三宝

1.红薯:润肠通便

红薯,又称地瓜,外甘性平,外红内白,正合阴阳平衡之象。

《本草纲目》中也记载:“甘薯补虚,健脾开胃,强肾阴。”是自古以来的长寿食物。

富含膳食纤维,热量低且饱腹感强,可减少其余主食的摄入,且红薯主治脾虚水肿,肠道便秘,有补虚益气,健脾强肾之效。

可与小米熬成白粥,或是掺粉制成薯饼,宜口又饱腹。

2. 花生:调气养血

俗话说:“秋分收花生,晚了落果叶落空。”

秋分前后,正是花生成熟收获的季节。

花生被称为“谷物之王”,富含维生素、不饱和脂肪酸和蛋白质,营养价值极高,有益气补血、抗衰消肿之效。

新鲜花生加盐水煮便是美味,也可煮后去壳,淋上香油,加上小料,制成家常下酒菜。

3. 南瓜:益气养胃

常言道:“秋天到,南瓜俏。”

秋季南瓜大丰收,正是吃瓜好时节。

李时珍在《本草纲目》中,将南瓜收录菜部,言其“甘温,无毒,补中益气。”

南瓜外形大多为黄,是典型的黄色食物,中医将无色入五脏,适量吃南瓜可补脾养胃,其富含维生素C,也有助于保护视力。

二、内润燥、外御寒,调节好体内阴阳

1.内润燥:

中医讲:“燥为秋季之主气,多伤肺阴。”

秋日凉燥,肺气易伤,燥邪之气容易在秋日入侵人体,保养不当便有口干舌燥,皮肤皲裂之症。

饮食当以清润为主,并注意适量进食,切忌暴饮暴食,乱补滥补。

蒜、姜等辛辣刺激的食物少食,可多吃南瓜、萝卜、薏米等物,以中和胃酸,缓解胃痛。

秋燥津液易伤,多有口干舌燥、皮肤皲裂之症,平日注意补水,宜饮茶喝梨汤,润肺解渴;必要时可开加湿器,增加空气湿度。

2.外御寒:

秋分过后,寒气渐重,温差变大,又值人体阳气渐收之际,保暖不当就会致使受凉伤寒,感冒发烧。

早晚外出应适当增减衣物,谨记加衣御寒;午间、夜间休憩时,不可贪凉少被,注意关窗挡风,以防寒气入体。

内润燥,外御寒,内外相合方能平衡体内阴阳,抵挡秋风肃杀之气,健康养生。

三、穴位按摩:

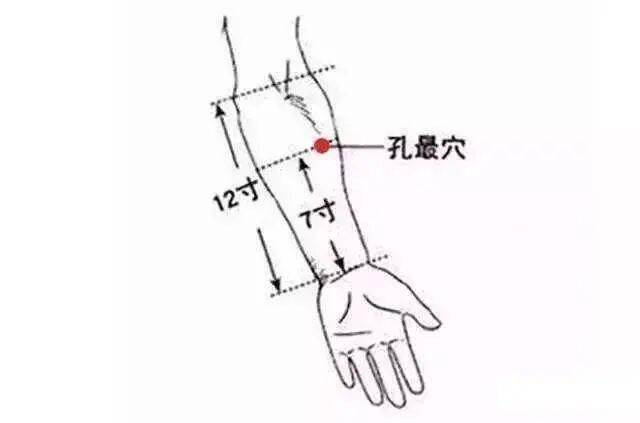

1.孔最穴

作用:孔最穴归属“手太阴肺经”,位于前臂掌面内侧,其孔隙深陷,脉气旺盛,故名“孔最”。按摩此穴可肃降肺气、清泻肺热,有凉血止血,行气化痰之效。

按摩方式:以双手拇指指腹按压,做环状运动,按摩时间不宜过长,控制在5分钟以内,洗漱后按摩最佳。

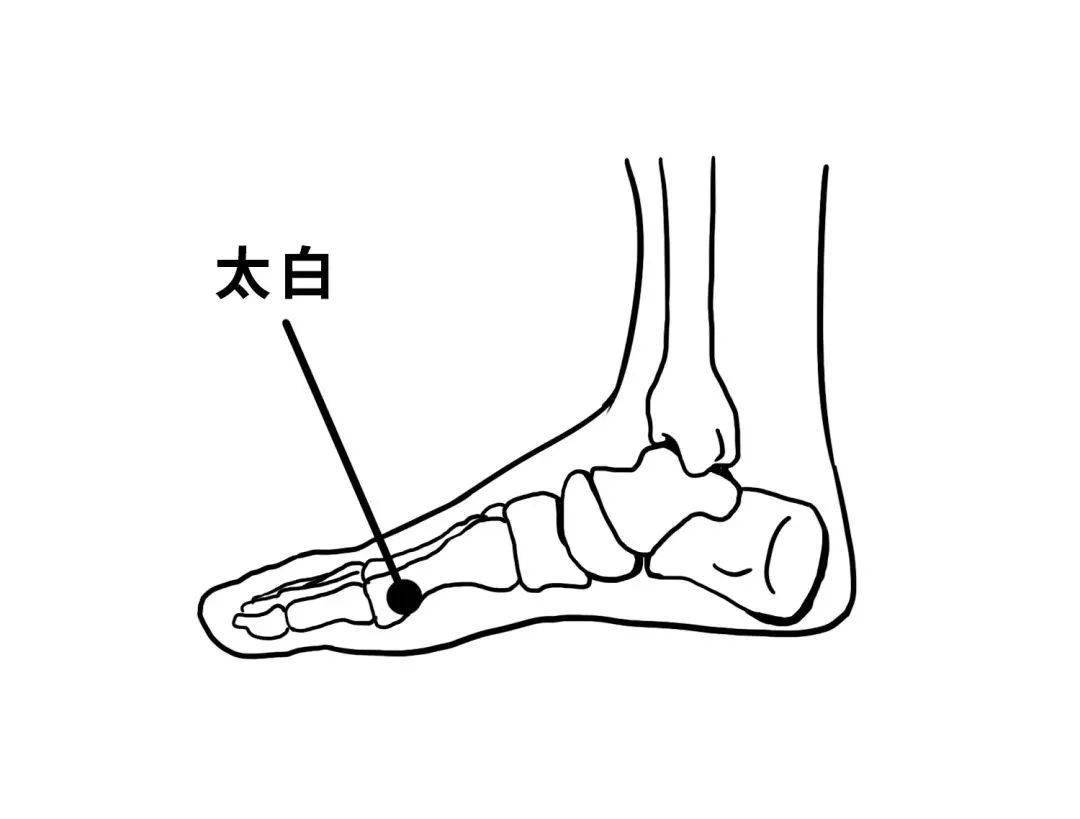

2. 太白穴

作用:太白穴属“足太阴脾经”,位于足内侧缘,大脚趾趾骨小头后下方凹陷处。脾经为少气多血之经,气不足、血有余,按摩此穴有健脾和胃、清热化湿之效。

按摩方式:可采用站立姿势,两脚互相缓缓踩踏;也可用指腹在穴处轻揉3-5分钟左右,至微微酸胀为止。

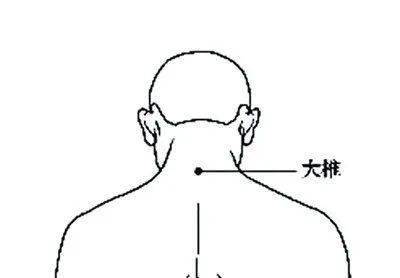

3. 大椎穴

作用:大椎穴又名“百劳穴”,位于人体颈部第七颈椎下凹陷处,为体内诸阳汇聚之处,具有疏风散寒,温阳消疲之效。

按摩方式:此穴适用热刺激的方法。可用直接用热毛巾捂在穴位处,也可以将双手掌心搓热,迅速按至大椎穴,持续约1分钟,再以其为中心上下搓动。

▽

诗云:“燕将明日去,秋向此时分。”

秋分过后,凉意渐浓,已是万紫千红,层林尽染。

在明媚的秋光中,愿你多喝水,勤运动,常添衣,重养生,健康常伴,福气常来!