明日秋分,老话常说秋分不养生,一年都白忙!

秋分,平分了秋季,自此之后,秋天的下半场正式开始,往后秋意越来越浓。

中医讲“春夏养阳、秋冬养阴”,从秋分起,阳气渐收,阴气渐长,养生也要顺应自然界“收”的特点,收敛阳气,滋阴润燥,使机体保持“阴平阳秘”。

秋分过后,随着天气转凉,燥邪、寒邪、风邪也渐渐增多,感冒、咳嗽、腹泻、腰酸背痛、过敏性鼻炎等虚寒病症也随之多发。

同时,也要注意秋燥对身体的影响。秋季天气干燥,主要外邪为燥邪。秋分之前有夏季的余热,多表现为温燥;秋分之后,天气转凉,气温逐渐下降,多呈现凉燥的特点。

燥邪易耗人津液,饮食宜遵循“少辛增酸适量食甘”的原则,尽量少吃辛辣食物,适当多吃些酸味甘润的食物,以滋阴润肺、生津补液。

中医常说的“夏季过后无病三分虚”。因此,秋分过后也是最易生病的季节。

1

三处不能冻

腰部不能冻:腰部着凉容易导致寒邪侵犯腰腹部,导致腰腹部的疼痛;

腹部不能冻:腹部属阴,脾为至阴,最不能受凉,受凉则会引起腹痛腹泻,日久脾胃受损;

后背部不能冻:后背受凉最容易导致寒邪入侵肺部,引起感冒、发热。

2

三法来养生

(1)轻缓运动

秋高气爽,空气中含氧量较高,是运动的好时节。遵循秋季养“收”原则,宜选择轻松平缓、运动量不大的项目,散步、太极、站桩、八段锦等皆可,以周身微热,尚未出汗为宜。

(2)早睡早起

秋季寒气上升,阳气趋向收敛,夜越深寒气越重,易入侵体内。此时不宜熬夜,应顺应自然规律,早睡早起。早晨6~7时起床,顺应阳气生长,令肺气舒展。晚上9~10时入睡,有助阴精收藏。

(3)每天泡脚

足部皮肤薄,脂肪少,易受寒邪侵袭。秋分时节,可借助阴阳消长的变化,每日泡脚,温通阳气,祛风驱寒,来提高免疫力。

3

三方解秋疾

缓秋燥,润肺炖梨:将梨带皮切块,放到碗里隔水蒸,煮好后可拌入蜂蜜,趁温热吃效果最好。1日3次,早中晚分服。

止秋咳,白萝卜汁:将新鲜的白萝卜削皮后加少量水榨成汁,一周喝1~2次即可防治秋咳。

防感冒,葱白姜片粥:先将粳米熬成粥,快出锅时放入姜片和葱白碎,再煮5~10分钟即可预防风寒感冒。

4

三物来秋补

平补首选老鸭汤:鸭子以雄者为良,老者为佳,有滋阴养胃清肺补血之效,补而不燥,适于头痛、阴虚失眠、肺热咳嗽等症。

来碗枸杞山药粥:枸杞平补脾胃,山药不温不燥、脾肺肾同补,食枸杞山药粥,可滋阴潜阳。

平补阴阳吃枸杞:枸杞是平补阴阳的好东西。30岁以下的人,多少岁每天就吃多少粒,年龄大的每次吃30粒即可。

年轻人火力壮,最好用水煮,可让枸杞药性有沉降之力,能补到肝肾,既补得踏实又不会上火。

5

三果益身心

柚子:中医认为柚子性凉,味甘、酸,归肝、脾、胃经,能健胃消食,理气化痰。但注意一次不要吃太多,易生寒湿。

石榴:石榴味酸而甜,生津止渴,润燥敛汗,正合时令。近代名医张锡纯认为:“其性微凉,能敛肝火,保合肺气,为治气虚不摄肺劳喘嗽之要药”。

苹果:中医认为,苹果性寒凉,归脾、肺经。有健脾胃、消积食,生津止渴,开胃醒酒的功效。

6

三法助睡眠

柏子粥安神:柏子仁半两洗净沥干,放入杵臼内捣为细泥备用,粳米二两洗净,入沙锅内,大火熬开,放入柏子仁,文火熬制一刻钟,少加盐,可食。

静神调息:端坐位,挺胸收腹,下颌内收,将右手放于左胸的心前区,闭合双目,使精神进入宁静状态。

慢慢地调节呼吸,使呼吸速度缓慢而深沉,然后右手根据呼吸的速度顺时针地轻摩心脏,一呼一吸为一息,一息按摩一圈,按摩36圈,有运行气血、养心安神的作用。

百合水泡脚:睡前以百合水泡脚,具有敛阳之效,可缓解神经衰弱,治疗多梦。

取鲜百合100g,酸枣仁20g,远志15g。将鲜百合浸泡一夜,与酸枣仁,远志加水2000毫升煮沸,取汁入盆中,先熏蒸,待温度适宜时浸泡双脚,每天睡前1次,每次30分钟,7天为1疗程。

7

三穴强肺气

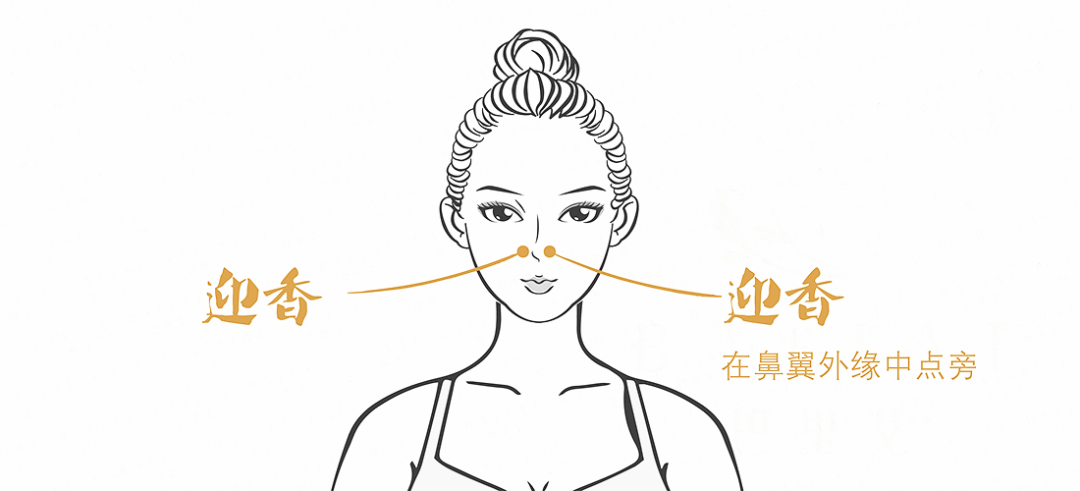

揉迎香穴:秋季鼻粘膜易敏感,容易出现打喷嚏、流鼻涕等过敏症状。此时,按揉迎香穴可以通畅鼻窍,增强呼吸系统的抗病能力。

方法:用一点润肤乳,拿手的大鱼际摩擦迎香到上迎香之间的位置,要稍微快一点,但是力量不要太往里压,用不了一分钟的时间,局部就会有热的感觉,鼻窍不通畅,或者发痒打喷嚏的情况就能缓解了。

每天做3-5分钟,可以预防感冒,缓解鼻炎症状,还可以提升脾胃之气。

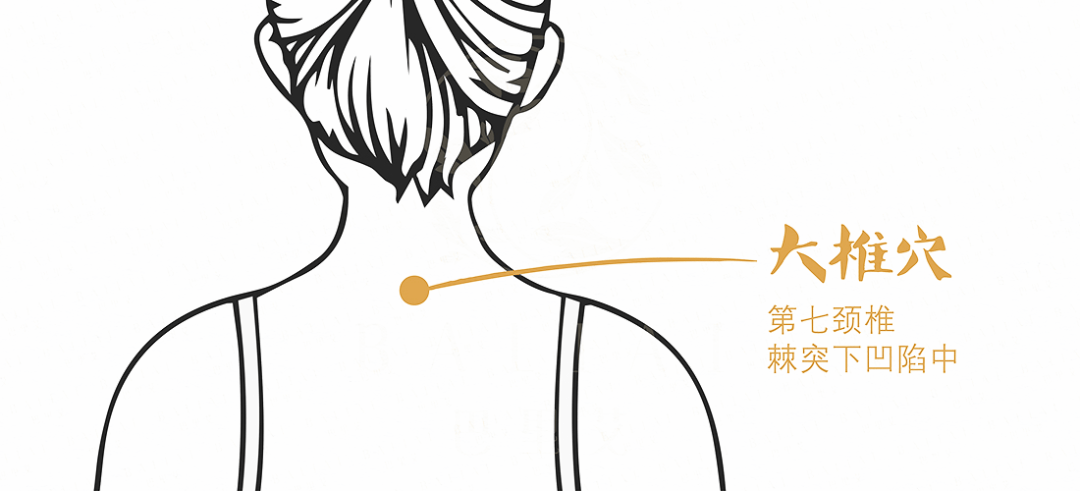

擦大椎穴:它是人体诸阳汇聚的地方,处于阳中之阳位,所以它能够帮助所有阳经的防御功能振奋起来。

方法:可以用双手掌心互擦,擦得很热很热的时候,捂在自己的大椎穴上。

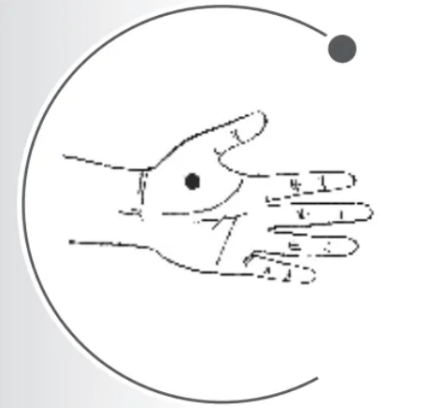

揉鱼际穴:具有清肺热、泻阴火、清热利咽的功效。经常按揉鱼际穴,对于咽干咽痒、喉咙肿痛,口干舌燥,咳嗽少痰等呼吸系统症状,有很好的缓解作用。

在第一掌指关节的根部,也就是大拇指的下方,有一块隆起的肌肉,我们叫它大鱼际,在大鱼际的边缘(赤白交界处),按压有酸胀的地方就是鱼际穴。

方法:将拇指的指腹按压在鱼际穴穴位上,以穴位为中心,进行旋转按揉,左右两侧的鱼际穴依次按揉,每次各1~3分钟即可,每天可按揉数次。