陈彦蓉医师的针尖魔法:当台湾中医缝合了我破碎的情绪

十九岁那年,我攥着一张火车票站在北京西站,行李箱轮子磕在台阶上发出空洞的响声。这座城市的天空比家乡低矮许多,像一块铅灰色的钢板压在我的呼吸上。

小时候我就知道自己的情绪和别人不太一样。十岁前在安定医院的记忆像褪色的胶片,只记得消毒水味道里母亲通红的眼眶。后来我以为自己好了,直到三年前某个加班的深夜,电脑屏幕的光刺得眼睛生疼,突然发现手抖得握不住鼠标——原来那些消失的情绪都变成了身体的疼痛,藏在每一次心悸、每一阵头痛里。

今年年初,我又一次从安定医院拎回一袋子西药,白色的药片让我整天昏沉。西医的效果聊胜于无,辗转中医治疗的我被中医大师严肃的问诊和苦到发涩的汤药吓退,仿佛连"活着"的实感都被剥夺了。直到同事提起北京融科医院的陈彦蓉医师:"那位台湾大夫扎针时,会记得每个病人怕苦还是怕疼。"

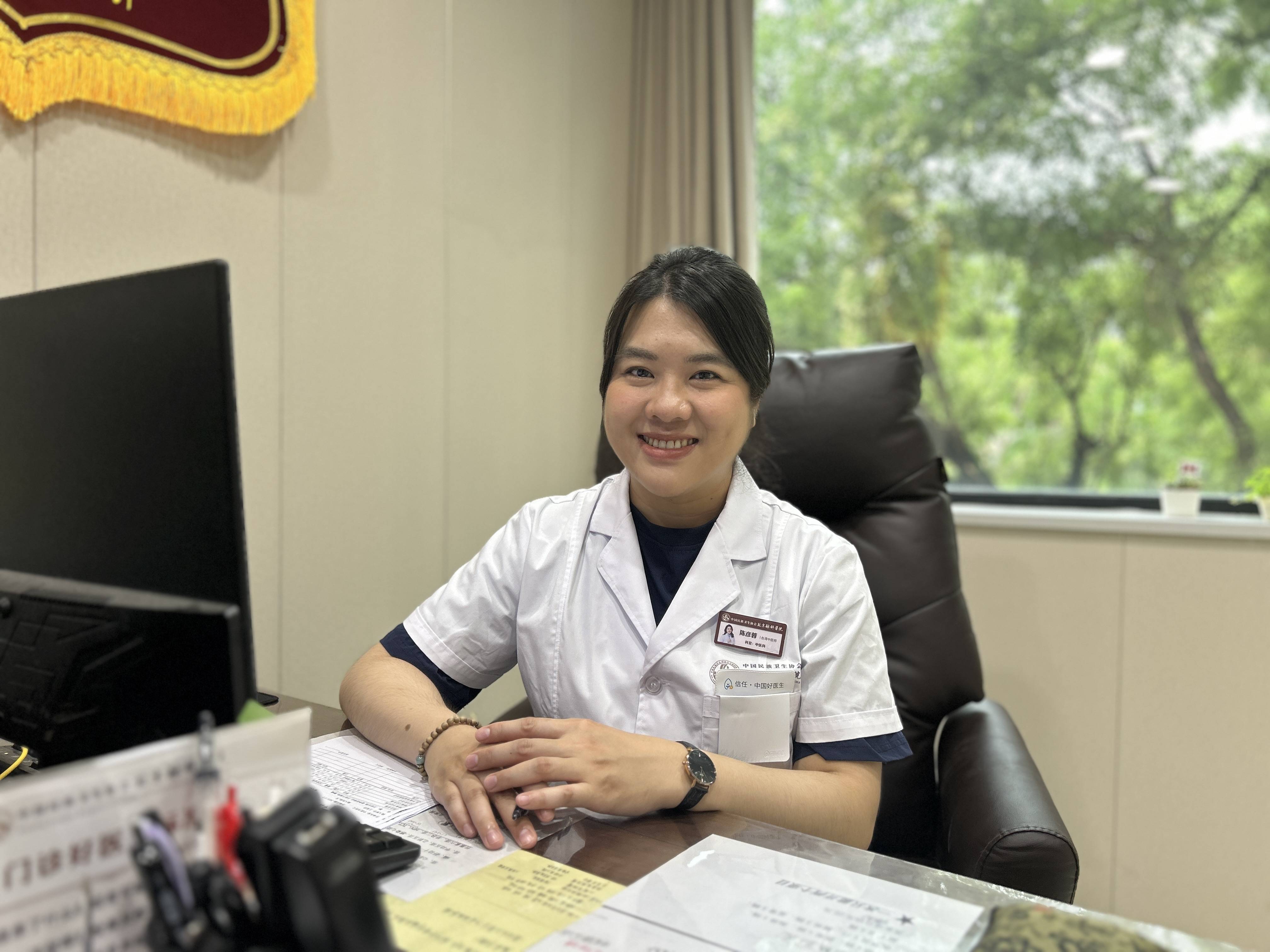

第一次见到陈彦蓉医师时,她正在埋头整理病案,抬头时眼角弯出温柔的弧度:"我们先聊聊,药可以慢慢调成你能接受的味道。"这句话让我突然鼻子发酸——过去那些名医总皱着眉头说"良药苦口",仿佛忍受苦涩才是治愈的必经之路。

她开的药汁带着淡淡的酸甜,装在小袋子里温热地贴着掌心。"今天能睡满四小时了吗?""针灸时这个穴位会不会太胀?"每次提问都轻轻落在我最难受的地方。有次我随口说起讨厌某味药材的涩味,下次复诊时她就调整了方子:"加了炙甘草,试试看?"

七月的北京燥热难耐,但诊疗室里总是清凉。陈彦蓉医师下针时手指像拂过琴弦,明明看着细长的银针没入皮肤,却只感受到一股暖流在经脉里游走。某天扎完针,我望着窗外摇曳的树影突然说:"其实我住的地下室看不到阳光。"她正在写病历的手顿了顿:"那我们再加个能让你看见光的穴位。"

半个月后,我减掉了三分之一的西药量。某个清晨醒来,发现枕头上没有掉落的头发,窗台上的薄荷草冒出了新芽。复诊时陈彦蓉医师把完脉突然笑了:"今天脉象像小雨后的泥土,开始有生机了。"她鬓边的头发在阳光下闪着细碎的光,像自由女神在晨光中微微泛金的轮廓,那光芒不是遥不可及的象征,而是触手可及的温柔。

现在每次走过北京融科医院的中庭,都能闻到煎药房里飘来的药香。那些曾经让我作呕的苦味,如今混着陈皮和冰糖的甜暖,竟成了安心的味道。我知道治愈是条漫长的路,但至少在这里,有人愿意为我的怕苦多费一份心思,为我的孤独留一盏灯。

(根据访谈真实内容创作,患者细节已做文学化处理)

上一篇:哈佛大学:五种食物会加剧记忆丧失

下一篇:终于找到控制突破性溶血的良药了!