52岁三甲主任医师火了!网友:明明25岁

“52岁神经外科医生高能量的一天。”

这句话是“脊柱医生李维新”多数短视频封面的标题。视频中,他带着一副口罩,向公众展示自己从早到晚的工作日常——查房、出门诊、做手术,或是出差、做义诊、参加学术会议……

身为西安交通大学第一附属医院神经外科主任医师,李维新从今年1月开始分享“高能量医生的一天”系列视频,由于干练清爽的形象和专业的医疗科普内容,收获众多网友的喜爱,粉丝量从最初的60多万迅速涨至218万。

不少人在评论区留言:你到底是52岁还是25岁?怎么像您一样做到精神饱满?还有人调侃,“天啊!就比我爸小一岁,看起来却像我爸的女婿……”不仅网友爱看,连业内同行也争相模仿,称其为大家树立了一个健康、阳光的医生形象。

在接受“医学界”专访时,李维新表示,神经外科医生保持充沛的能量,不仅是为了应对高强度的工作,更能在手术中保持专注和精准,他会继续“充满活力”……

视频里的李维新

视频里的李维新

主任医师,高能量的一天

7月28日,李维新更新了一条时长1分多钟的短视频。他身穿蓝色Polo衫,戴着黑色口罩出现在医院,向观众介绍自己新的一天。

“今天上午是门诊,然后下午去查房,早上病人都约满了。”说罢,李维新走到了门诊房间,熟练地换上了白大褂和医用口罩,开始接诊患者。

临床中,李维新擅长脊柱疾病和各种顽固性疼痛的诊断和治疗等,不少患者是从网上知道他,看完病会与其合影。

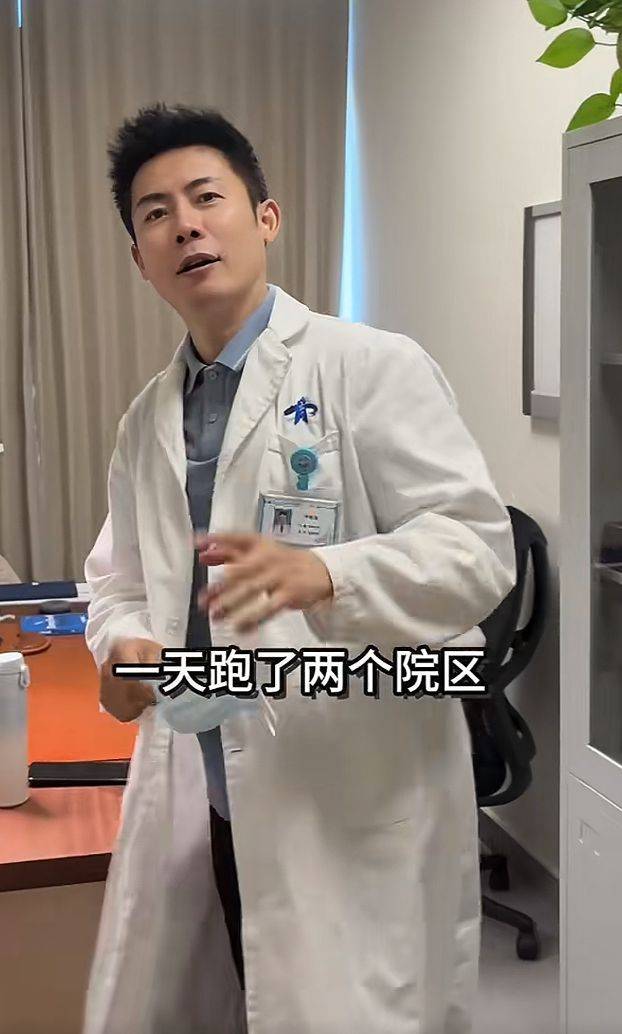

上午门诊结束后,李维新换回便装、带上耳机,开车去往其他院区,简单用餐后进入查房时间。“一天跑了两个院区,中间相隔路程一个多小时。”视频最后,李维新在暮色下驱车下班。

李维新医生

李维新医生

这便是李维新“52岁神经外科医生高能量的一天”系列视频之一。他向“医学界”介绍,最初想到拍摄该系列视频,源于自己与朋友的一次聊天。

大约半年多前李维新和朋友聚会,由于对方是非医疗从业者,因此在听到李维新讲述自己每天的工作内容时,感到难以置信,觉得他的精力太充沛了。

“你不信的话,我就拍出来(让你们)看看我们一天到底干了些什么。”李维新当时说。于是,他开始用短视频记录自己的工作日常,迄今已发表了几十个系列视频,粉丝数突破200万。

李维新发布多个爆款视频

实际上,短视频所呈现的只是他的工作片段。

作为知名三甲医院的主任医师,李维新几乎每天、甚至每周的工作日程都安排得满满当当。周一、周四是手术日,平均每天完成9-11台手术;周二、周三、周五则分别有半天在不同院区坐诊,其余时间还要处理其它事务。

除此之外,他还在政策允许的范围内探索多点执业,到外地为患者做手术,甚至一周要跑2-3个城市,周末也难有完全属于自己的时间。

不过在李维新看来,这样的工作强度对神经外科医生来说,是日常“标配”,“许多医生既要承担繁重的临床工作,还要兼顾科研、写论文、带学生等多重任务,工作量之大,超过普通人的想象。”

“其实视频里所展示的内容也反映不出我们实际的工作量,很多时候,我们下班以后还有很多工作要做。”李维新说,他和同事有时晚上手术结束可能已接近凌晨,但第二天依然要按时上班。

“如果没有充沛的精力,不仅长时间的手术站不住,也容易犯困。”李维新说。

门诊里的李维新(中间)

门诊里的李维新(中间)

神外医生培养周期长,坚持长期主义

除了视频内容所展现出的“高能量”,不少粉丝是被其干练、清爽的形象所吸引,觉得他不像52岁的人。

“你保持身材和健康的秘诀是什么”“太帅了李医生”“你的视频激励了我,正能量满满”经常是评论区中的高赞留言。

李维新告诉“医学界”,为了保持“高能量”,他平时会尽量挤出时间锻炼,比如在办公室利用健腹轮、凳子等简单器械做运动,周末找空闲时间踢足球等,让体脂率保持在一个相对健康的水平。

他还会在视频中讲解专业医疗科普信息,告诉大家该如何合理锻炼。

一位粉丝留言:自从看了教授的科普,每天坚持做2次颈椎操,不但脖子舒服了,看东西也清楚了许多,很少有眼疲劳。李维新回复他,“给你的坚持点赞”。

李维新医生

李维新医生

能把医疗科普做好,也源于他在医学专业领域的长期积累。

李维新1996年毕业于第四军医大学(即空军军医大学),后进入空军军医大学唐都医院工作。

业内普遍认为,神经外科是医生培养周期较长的专科之一。在欧美地区,神经外科医生的培养时间甚至长达8-10年,执业年限也比其他科室医生更长一些。

李维新记得,自己第一次独立做手术还是在36岁左右。当时,他有不少同学在其他科室工作,其中已有不少人能够主刀完成复杂手术,而他那时还是一名助手,跟着主刀医生学习。

但李维新并未急躁,而是踏实学习,打磨临床技能。

2012年,他的年脊柱手术量增至70台;同期,他决定放弃做头部手术,全身心投入到脊柱领域;2015年,唐都医院神经外科成立脊柱组,李维新担任第一届组长。

得益于在医学领域的长期积累,从2013年到2018年,他和团队神经外科脊柱组做颈椎病的致残率,连续五年为零,超过国际水平。

除了研究方向转变外,两年前,李维新做了职业生涯中的另一个重要决定,离开工作多年的唐都医院,来到西安交通大学第一附属医院神经外科。

虽然工作环境变了,但他表示,自己还是会专注于脊柱神经外科的临床、科研等工作,继续发挥专业优势。

“大多数神经外科医生对做手术都有瘾,我也不例外。”因此,李维新希望自己能一直保持“高能量”,为更多有需要的患者做手术。

向更多人科普脊柱神经外科知识

“10个老百姓里,可能只有1个知道脊柱疾病可以看神经外科。”这句感慨,也是李维新最早开始在短视频平台活跃的原因之一。

他向“医学界”介绍,2007年之前,我国的脊柱手术大多由骨科主导,神经外科主要集中在头部疾病。1996年,李维新毕业后走上临床岗位,最初也是从脑部手术做起。

直到2005年,李维新出国访学期间发现,国外40%-80%的脊柱手术是由神经外科医生完成。这一差异让他意识到,国内脊柱神经外科领域存在巨大的空白。

回国后,他逐步转向脊柱神经外科。当时,神经外科负责“清瘤”,骨科负责“打钉”,这是医学界的分工壁垒。

李维新想尝试打破这一传统。2006年,他在唐都医院首次完成了一例椎管肿瘤切除+内固定手术,实现了由神经外科完成这类手术的全流程操作。

“记得当时骨科的同事半开玩笑地‘告状’,说我抢了骨科的饭碗。”李维新介绍,在脊柱疾病的诊疗中,患者常常面临诸多困境。

一方面,由于缺乏对脊柱手术安全性的信心,许多患者即使病情严重,也宁愿选择忍耐,也不愿接受手术治疗;另一方面,脊柱疾病常涉及多个科室,患者不知该选择哪个科室就诊,这导致其治疗取决于患者去的第一个科室,存在误诊等可能。

而神经外科能让手术的创伤更小、固定的阶段更短、神经系统并发症更少,诊断也更加精准,是脊柱手术发展的方向之一。

李维新(手拿器械)和科室同事一起做手术

李维新(手拿器械)和科室同事一起做手术

李维新强调,神经外科参与脊柱手术并非与骨科竞争,而是互补,“神经外科的核心价值在于对神经结构的精准保护和复杂病例的处理能力,因此神经外科做脊柱手术其实是给患者多一种更安全的选择。”

不过长期以来,脊柱神经外科作为一门新兴学科,在社会的普及度并不高。为了扭转“脊柱疾病只能看骨科”这类固有观念,李维新多年前就开始做健康科普。

“未来会进一步尝试逐步增加专业知识在视频中的比重,让更多人明白神经外科医生在脊柱疾病治疗中的专业优势和独特价值,向更多人科普医疗知识。”李维新说。

来源:医学界