夏天头晕=中暑?医生:不一定!抓住救治时机,警惕脑病“伪装”

高温天头晕、乏力

很多人第一反应是“中暑了”!

西安中医脑病医院

脑病四科主任聂伟提醒

夏季头晕可能是因为中暑

也可能暗藏脑病风险

中暑与中风、眩晕、脑炎等

疾病的早期症状极易混淆

错过黄金抢救期后果不堪设想

![]()

![]()

近期

#医生说夏季中风可能伪装成中暑#

等医学科普话题就曾登上热门

所以要格外引起重视

什么是中风、眩晕、脑炎?

它们和中暑的区别?

如何预防和应对?

聂伟为大家梳理

↓↓↓

什么是中风、眩晕、脑炎?

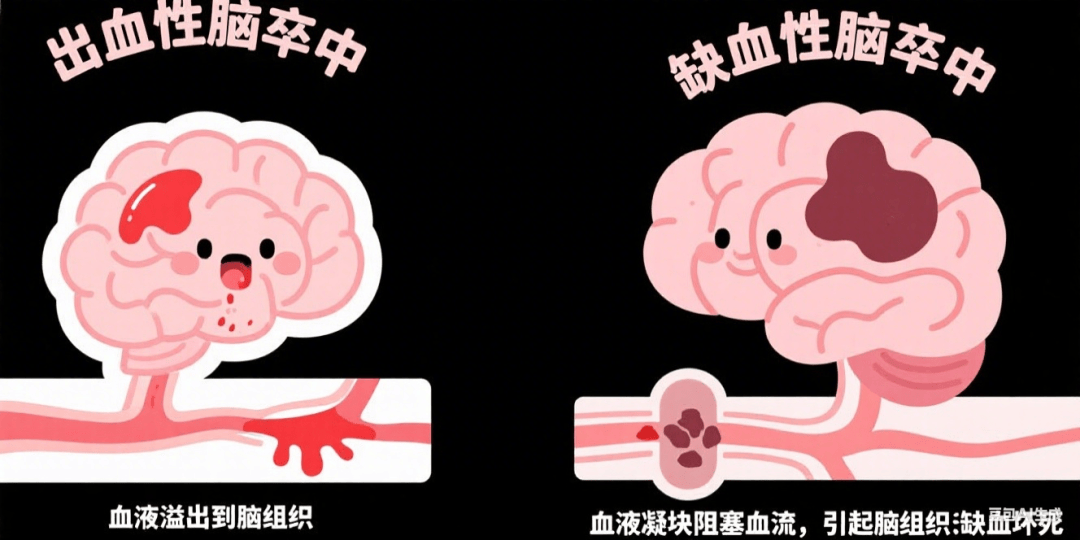

中风,在医学上称为脑卒中,是一种急性脑血管疾病,由于脑部血管突然破裂(出血性)或阻塞(缺血性),导致血液无法正常流入大脑,引起脑组织损伤甚至坏死的紧急状况。它具有高发病率、高致残率、高死亡率的特点,是全球成年人致残和致死的主要原因之一。它可能突然发生,表现为单侧肢体无力、面部不对称、言语不清等症状,有时会伴有头晕。

眩晕是一种常见的运动错觉或空间位象障碍,表现为患者感觉自身或周围环境在旋转、晃动、倾斜或升降,常伴随头晕、平衡失调、站立不稳、恶心、呕吐、眼球震颤等症状。

脑炎是由病毒感染引起的脑部炎症,表现为发热、头痛、意识障碍、抽搐等症状。

夏季发生头晕,如何快速分辨

是因中暑还是脑病?

中暑是由于高温环境下体温调节功能紊乱导致的一系列症状,分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。轻度中暑可通过补水、阴凉处休息缓解。热射病是最严重的中暑类型,表现为体温超过40℃,伴有意识障碍和多器官功能损害。

中暑患者通常有大量出汗、口渴、头晕、乏力等症状,严重时可危及生命。

区分要点

中风:口眼歪斜、突发单侧肢体无力、言语不清、步态不稳,体温多正常或略高,即使伴有头晕,也不应简单归因于中暑。两者均可出现头晕、恶心等共性症状,但中风必有局部神经损伤表现。

眩晕症:主要表现为头晕和平衡障碍,无体温升高或意识障碍。

脑炎:发热、头痛、意识障碍、抽搐,病情进展较慢,通常伴有神经系统症状。它并非一种独立的疾病,而是由多种原因引起的临床症状。

如何预防和应对?

预防措施

1、避免高温暴露

减少上午10点至下午4点外出,如需外出,做好防晒(戴帽子、打伞),穿透气浅色衣物;老年人、高血压、糖尿病等慢性病患者,尽量待在空调房(温度26-28℃),保持室内通风,避免长时间处于闷热环境(如封闭车厢、拥挤室内),避免频繁进出温差大的环境。

2、科学补水补电解质

每天饮水1.5-2升(少量多次,避免一次性豪饮);大量出汗后,可喝淡盐水、运动饮料(补充钠、钾),或吃香蕉、坚果(补钾)。

3、稳定基础疾病

高血压患者需规律服药,避免高温导致血压骤升骤降;低血压患者起身时放缓动作(先坐10秒,再站起),减少体位性眩晕。糖尿病患者注意监测血糖,避免因脱水导致血糖过高。

4、适度运动

选择早晚凉爽时段运动,避免剧烈运动;运动中若出现心慌、头晕,立即停止并休息。

5、科学作息

保证7-8小时睡眠(熬夜会降低免疫力),中午可小憩20-30分钟(恢复体力,避免午后乏力)。

应对方法

无论出现哪种不适,“快速判断+及时干预”是关键。

1、立即脱离危险环境

无论中风、眩晕还是脑炎(早期可能发热),先将患者移至阴凉通风处,解开衣领、腰带,让身体放松;若在空调房,避免直吹冷风(以防血管骤缩)。

2、针对性缓解措施

若以高热、头痛、意识异常为主(可能为热中风或脑炎):

●降温:用湿毛巾擦拭额头、颈部、腋下(物理降温),热射病(体温超40℃)需加冰袋敷大血管处(颈部、腹股沟),快速降温至38.5℃以下;

●补水:意识清醒者喝少量淡盐水,意识模糊者禁止喂水(防呛咳);

●警惕信号:若伴随剧烈呕吐(喷射状)、一侧肢体无力、说话含糊、抽搐,立即拨打120(可能为脑卒中或重症脑炎,黄金救治时间极短)。

若以头晕、天旋地转为主(多为眩晕):

让患者坐下或躺下(闭眼,头稍低),避免晃动;

若因脱水或低血糖(伴心慌、出汗),可喝温糖水或吃块巧克力;

若频繁发作(如转头时加重),可能为耳石症,可缓慢转动头部(或在医生指导下做复位动作),持续不缓解需就医。

就医“红线”:出现这些情况必须马上去医院

✔中风:头痛剧烈、呕吐、肢体麻木/无力、言语不清、意识模糊;要保持患者平卧,头偏向一侧防止呕吐物窒息,避免随意搬动,等待专业医护人员救治(黄金救治时间为发病后4-6小时内)。

✔眩晕:持续1小时以上不缓解,或伴听力下降、走路不稳、耳鸣。

✔脑炎:高热不退(超过39℃)、头痛欲裂、呕吐、嗜睡/烦躁、抽搐(尤其儿童)。

聂伟

西安中医脑病医院脑病四科主任

副主任医师

业务专长:脑血管病(脑出血、脑梗塞)、头痛、眩晕、癫痫、神经炎(痛)、重症肌无力、帕金森氏病、颅内感染(脑炎)、吉兰巴雷综合征等神经系统疾病的中西结合治疗。