冠心病的中医调理

冠心病在中医范畴中多属于“胸痹”“真心痛”等病症,中医治疗冠心病强调整体观念和辨证论治。

病因病机

中医认为冠心病的发生与年老体衰、饮食不节、情志失调、寒邪内侵等因素有关,导致心脉痹阻,不通则痛。其基本病机为本虚标实,本虚主要是指心、肝、脾、肾等脏腑亏虚,标实主要是指血瘀、寒凝、痰浊、气滞等病理产物阻滞心脉。

辨证分型治疗

- 心血瘀阻证

- 症状:心胸疼痛,如刺如绞,痛有定处,入夜为甚,甚则心痛彻背,背痛彻心,或痛引肩背,伴有胸闷,日久不愈,可因暴怒、劳累而加重。

- 治法:活血化瘀,通脉止痛。

- 方药:血府逐瘀汤加减。常用药物有桃仁、红花、赤芍、川芎、牛膝活血化瘀;当归、生地养血活血;柴胡、枳壳、桔梗、甘草调理气机。

- 痰浊闭阻证

- 症状:胸闷重而心痛微,痰多气短,肢体沉重,形体肥胖,遇阴雨天而易发作或加重,伴有倦怠乏力,纳呆便溏,咯吐痰涎。

- 治法:通阳泄浊,豁痰宣痹。

- 方药:瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。瓜蒌、薤白通阳散结,化痰宽胸;半夏、胆南星、竹茹燥湿化痰;人参、茯苓、甘草健脾益气;石菖蒲、陈皮理气化痰。

- 寒凝心脉证

- 症状:猝然心痛如绞,心痛彻背,喘不得卧,多因气候骤冷或骤感风寒而发病或加重,伴形寒,甚则手足不温,冷汗自出,胸闷气短,心悸。

- 治法:辛温散寒,宣通心阳。

- 方药:枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减。枳实、厚朴下气除满;薤白、桂枝通阳散寒;瓜蒌涤痰散结;当归、芍药养血和营;细辛、通草通阳散寒;甘草调和诸药。

- 气阴两虚证

- 症状:心胸隐痛,时作时休,心悸气短,动则益甚,伴倦怠乏力,声息低微,面色㿠白,易汗出。

- 治法:益气养阴,活血通脉。

- 方药:生脉散合人参养荣汤加减。人参、麦冬、五味子益气养阴;黄芪、白术、茯苓健脾益气;当归、熟地、白芍养血活血;远志、酸枣仁养心安神。

- 心肾阴虚证

- 症状:心痛憋闷,心悸盗汗,虚烦不寐,腰酸膝软,头晕耳鸣,口干便秘。

- 治法:滋阴清火,养心和络。

- 方药:天王补心丹合炙甘草汤加减。生地、玄参、麦冬、天冬滋阴清热;人参、茯苓、甘草益气健脾;当归、丹参养血活血;酸枣仁、柏子仁、五味子养心安神;桔梗载药上行。

- 心肾阳虚证

- 症状:心悸而痛,胸闷气短,动则更甚,自汗,面色㿠白,神倦怯寒,四肢欠温或肿胀。

- 治法:温补阳气,振奋心阳。

- 方药:参附汤合右归饮加减。人参、附子、肉桂温补阳气;熟地、山茱萸、山药、枸杞子滋阴补肾;杜仲、菟丝子补肝肾,强腰膝;炙甘草益气和中。

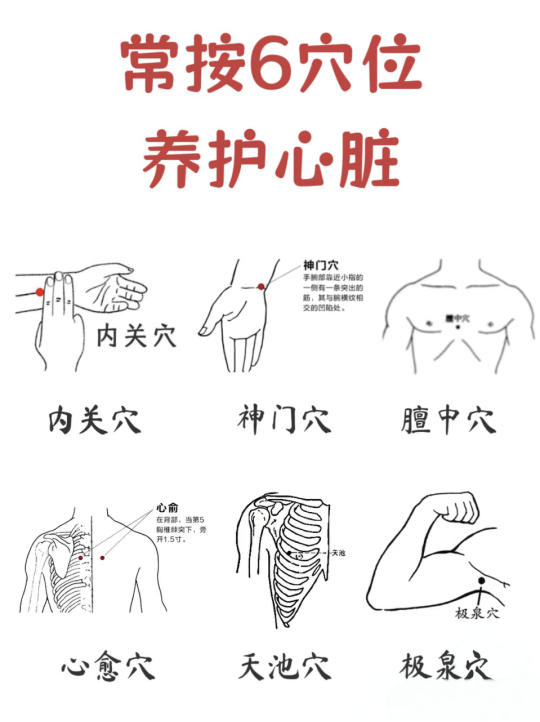

中医特色疗法

- 针灸治疗:通过针刺特定穴位来调节人体气血运行,改善心脏功能。常用穴位有内关、膻中、心俞、厥阴俞、神门、足三里等。根据不同证型,还可配合其他穴位,如血瘀证可加膈俞,痰浊证可加丰隆等。

- 推拿按摩:按摩可以促进血液循环,缓解疼痛和胸闷症状。可按摩胸部的膻中穴、中府穴,以及上肢的内关穴等,手法宜轻柔、和缓。

- 中药穴位贴敷:将中药制成膏剂,贴敷于特定穴位,如心俞、膻中、内关等,通过穴位刺激和药物渗透发挥作用,达到活血化瘀、通络止痛的效果。

日常调护

- 情志调摄:保持心情舒畅,避免长期精神紧张、焦虑、抑郁等不良情绪,可通过听音乐、散步、旅游等方式缓解压力。

- 饮食调养:饮食宜清淡,低盐、低脂、低糖,多吃蔬菜水果,避免过食肥甘厚味、辛辣刺激性食物,戒烟限酒。

- 起居有常:生活规律,保证充足睡眠,避免熬夜和过度劳累。注意气候变化,及时增减衣物,避免受寒。

- 适当运动:根据自身情况选择适当的运动方式,如太极拳、八段锦、散步等,以不感到疲劳为度。

科室地址:新野县人民医院急诊三楼中西医科

联系人: