原创 毛澄:陛下是天地的儿子,为何要自贬身份为威武大将军朱寿?

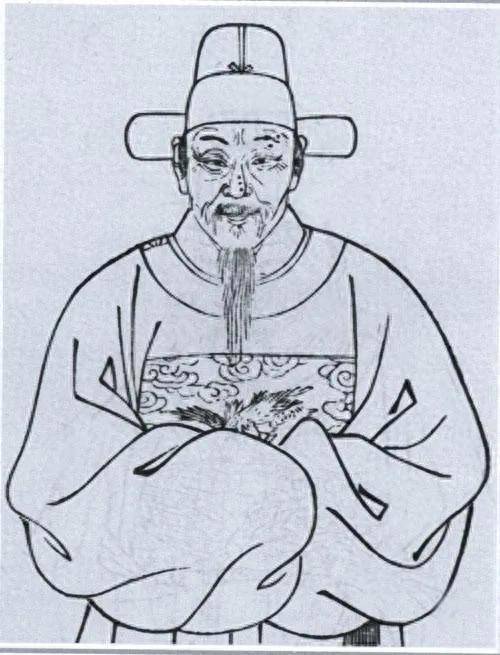

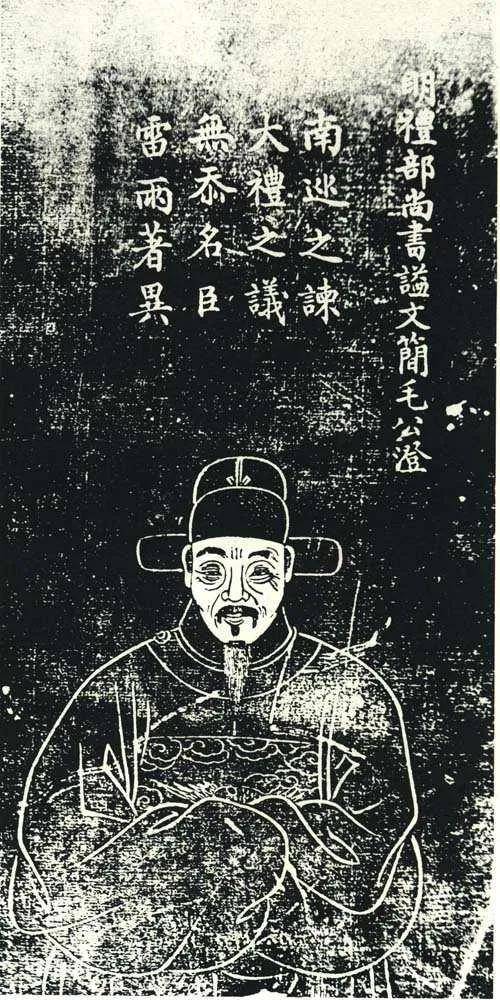

毛澄是明朝中期的一位官员,出生于江苏昆山。弘治六年,他通过科举考试考中进士,随后被任命为翰林修撰,负责文献编修工作。

后来,他参与编修的《会典》一书完成,因表现出色,被提升为右谕德,专门担任东宫的直讲官。在武宗皇帝尚为太子时,他的讲解深得孝宗皇帝赞赏,孝宗大为高兴,甚至当场撤销正在举行的宴席,将其作为嘉奖赠予毛澄。

武宗皇帝即位后,毛澄被提升为左庶子,直接参与经筵讲授。没过多久,由于母亲去世,毛澄不得不返回家中守丧。

到了正德四年,宦官刘瑾为了打压文官集团,挑剔《会典》中的一些细节错误,对参与编修的官员一并贬谪,毛澄被降为翰林侍读。

不久,毛澄守丧期满,重新回到朝廷,获得晋升为学士,掌管翰林院事务,期间还曾任礼部侍郎。

正德十二年六月,毛澄被直接任命为礼部尚书。

当年八月初一,武宗皇帝身穿便装外出游玩,毛澄带领侍郎王瓒、顾清等上书请求皇帝回宫。然而武宗皇帝随后又多次外出游历居庸关、宣府等地,长时间不归。毛澄等官员多次苦苦劝谏,但皇帝始终未做回应。

直到次年正月,武宗皇帝终于回到京城,命令百官穿军装到郊外迎接,毛澄等请求改穿平时官服,却被皇帝拒绝。

正德十三年七月,武宗自称“威武大将军朱寿”,率军巡守边防,前往宣府、大同等地。毛澄多次上疏劝谏,但均无效。

十二月,武宗皇帝依旧迟迟不肯回京,毛澄率众大臣联合上书,语气诚恳劝告皇帝回朝,然而依然无任何回应。

直到正德十四年二月,武宗才返回京城。不久,他下令礼部发布通告:“总督军务、威武大将军、总兵官、太师、镇国公朱寿将派驻京城两畿,之后还要前往山东祭拜东岳和孔子,祈求百姓幸福。”

作为礼部尚书,毛澄大感震惊,立即上书质疑:“陛下作为天子,继承祖宗基业,天下皆知其皇帝身份,为何自贬身份,称呼自己为‘威武大将军朱寿’?臣等实难理解陛下此举用意。”

随后,毛澄详细列举五条理由反对此举,但武宗皇帝未予回复。

不久后,宁王朱宸濠在江西发动叛乱,武宗亲自南征以彰显军威,征讨结束后在南京逗留一年多。期间,毛澄屡次上书请求皇帝尽快返回北京,然而依然未获回应。

武宗车驾返通州时,听信江彬建议,欲速即处死叛王朱宸濠。毛澄则引用宣宗时期汉族庶民的先例,劝告皇帝先回京向祖庙告祭,举行俘虏献仪式后再处死叛王,但皇帝未采纳其建议。

此外,宦官王堂镇守浙江,要求为自己建生祠,西番阐化王使臣请求额外赏赐九万斤茶叶,毛澄均上书坚决反对,但武宗皇帝多次置若罔闻。

武宗驾崩后,毛澄与大学士梁储、寿宁侯张鹤龄、驸马崔元、太监韦霖等人共同迎接继位的嘉靖皇帝朱厚熜。

一行人抵达安陆,正准备拜见嘉靖皇帝时,有人提议用天子礼仪进行觐见,毛澄反对,认为刚即位就行大礼,今后如何逐渐增礼?若此礼废除了群臣劝进、皇储辞让等礼节,又将如何?

嘉靖皇帝继位仅六天,便下旨讨论其生父兴献王的主祀和尊称。毛澄不久召集文武群臣,经商议后上书:“宋代理学家程颐指出,过继为子者即为父母,而生父母则称伯叔父母,这是伦理大纲。生养恩情尊崇至极,应另立特殊称号,以明确王位正统,同时尊敬亲生父亲。故陛下应称孝宗皇帝为‘皇考’,兴献王改称‘皇叔父兴献大王’,王妃为‘皇叔母兴献王妃’。”

嘉靖皇帝听后大怒:“父母的称呼怎可更改?”下令再议。

二十天后,毛澄再次召集大臣递交决议:“依《礼》,过继即为人子,自天子至庶民皆然,陛下应尊奉兴献王为‘皇叔父兴国大王’,礼数已至极致,不能再加。”

嘉靖仍不满意,驳回方案,要求重新商议。

毛澄再度带领朝臣议定,上书坚持称呼“皇叔夫兴献大王”无异议,且在‘叔父’前加‘皇’字,排除其他藩王与其平级,‘大’字彰显尊崇仅次皇位。

然而,嘉靖皇帝坚决推崇亲生父母,加上进士张璁上书激烈批评礼官意见荒谬,嘉靖动摇,遂将毛澄等上书压回未发。

此后,毛澄屡次苦谏,嘉靖为尊奉亲生父母,竟派宦官秘密访谈毛澄,甚至在其面前跪拜,但毛澄依旧坚决反对,连续上书五六次。感觉难以说服皇帝后,毛澄便称病辞官。

嘉靖多次挽留,至嘉靖二年二月,毛澄病势严重,才同意辞职。返乡途中,毛澄不幸去世。