别等孩子受伤才醒悟:厌学背后的心理密码,家长要这样破译

青少年因厌学、抑郁而自残的现象,已不再是个别案例。家长们满心困惑:曾经纯真可爱的孩子,为何会跌入这般令人心疼的困境,对自己做出如此残忍的伤害……

1、厌学自伤的 14 岁女孩

小琳(化名)从小到大都很懂事,可升入初二后,她与老师、同学的关系变得很微妙。起初,她只是对上学没了热情,父母觉得这是孩子偷懒、叛逆,免不了责备和催促。

渐渐地,小琳变得心烦意乱,总觉得老师、同学在背后议论她。积压的情绪无处释放,她只能通过骂人、砸东西发泄。父母试着鼓励她,却没什么效果,无奈之下只能让她转学,这样的日子持续了一年。

图片来源即梦AI

可渐渐地,小琳的精神状态越来越差,妈妈问她怎么了,她只说 “没事”,但妈妈却在她手腕上发现了划痕。眼看情况越来越糟,父母急得团团转。

后经小琳父母多方打听,得知太原天使儿童医院开设了省内首家 “心理健康与学习困难”“情绪障碍与厌学” 双融合特需门诊。联想到女儿在学习上屡屡受挫、情绪也总是低落,一提上学就抵触,这些表现与门诊针对的问题高度相似,趁着暑假,便立刻带着小琳来医院寻求帮助。

医院内部图片,严禁转载

在冯梅主任的引导下,小琳慢慢敞开心扉:

小琳在升入中学前成绩优异,是老师眼中的好学生。升入中学后,课程难度加大,她的成绩逐渐落后。这让她变得敏感,总觉得周围同学在议论自己的成绩下滑,都在歧视她。

她内心很压抑,想和父母沟通,换来的只有责骂。妈妈数落自己偷懒”,爸爸让她 “再努力点”。长期的成绩落差、对他人议论的恐惧,以及与父母沟通不畅带来的孤独感,让自己感到特别难受,经常心慌、睡不着,脑子里每天都想很多事情。

了解情况后,冯主任安排小琳做了系统检查和心理测评,结果显示小琳患有中度抑郁症。

冯主任基于小琳的详实情况,从“心理-生理-家庭功能地图”,联合心理团队、物理治疗师等团队成员协同制定个性化整合方案:配合药物、心理、物理及家庭干预模块,按三阶空间“诊室->家庭->社会”路径推进疗愈,同步赋能家庭,帮助小琳疏导抑郁情绪、提升心理能量与生活兴趣。

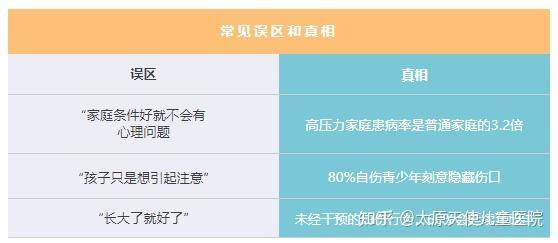

2、厌学自伤真的是因为 “玻璃心” 吗?

相关调查数据显示,青春期男孩的自伤自残率在6%至14%之间,青春期女孩的自伤自残率在17%至30%之间。

冯梅主任强调:“自伤不是‘矫情’,而是大脑发出的紧急警报。”

很多家长发现,孩子上初中后开始厌学,但部分人对此不够重视,觉得 “不想上学很正常,就是青春期叛逆、贪玩”,却没意识到,厌学情绪背后可能藏着长期未被察觉的心理问题。

青少年自伤行为的背后原因

神经发育失衡:青少年前额叶尚未发育成熟,情绪调节能力较弱,容易陷入 “情绪风暴”,难以自控。

疼痛代偿机制:自伤时身体会释放内啡肽,能短暂缓解心理上的痛苦,形成 “以生理疼痛掩盖心理煎熬” 的恶性循环。

沟通失效:当语言无法表达内心的绝望时,身体便成了最后的 “发声器官”—— 自伤是他们传递 “我很痛苦” 的无奈信号。

对青少年来说,很多情感、思绪和体验难以用语言完整表达。若这些情绪长期无法沟通、释放,可能会悄悄滋生心理问题,甚至表现为异常行为。这也提醒家长:看到孩子的异常时,一定要深挖背后的原因。

3、家长如何正确对待?

面对孩子的自伤行为,家长很容易陷入 “过度干预” 或 “完全放任” 的极端。冯梅主任结合临床经验,提出 “三不三多” 原则,给出具体建议:

不做 “直升机父母”,多给心理空间

错误示范:24小时监控、没收危险物品、反复问 “为什么”。

正确做法:允许孩子保留隐私,用行动表达关心,让孩子知道 “你需要时,我就在”。

不贴 “问题标签”,多关注情绪信号

错误示范: “你就是矫情”“这点事至于吗”,否定孩子的感受。

正确做法:观察孩子的非语言信号(如失眠、突然暴食或厌食),用 “我注意到你最近总是熬夜,是不是有什么心事” 这样的句式开启对话,先接纳情绪,再解决问题。

不做 “完美修复者”,多寻求专业帮助

错误示范:买心理书籍 “照本宣科”,或强迫孩子 “振作”。

正确做法:及时找专业机构心理科,专业事交给专业人。

太原天使儿童医院提醒

当孩子被学习困难反复困扰,被厌学情绪牢牢困住,或是心理状态持续走低时,请别再让 “等等看”“也许长大就好了” 的想法拖延时机 —— 这些看似微小的异常,往往藏着需要专业介入的信号。

如果您发现孩子有上述问题,不妨立刻行动,带孩子来双融合特需门诊,早一步看诊,早一步帮孩子拨开迷雾,重拾对学习与生活的信心。