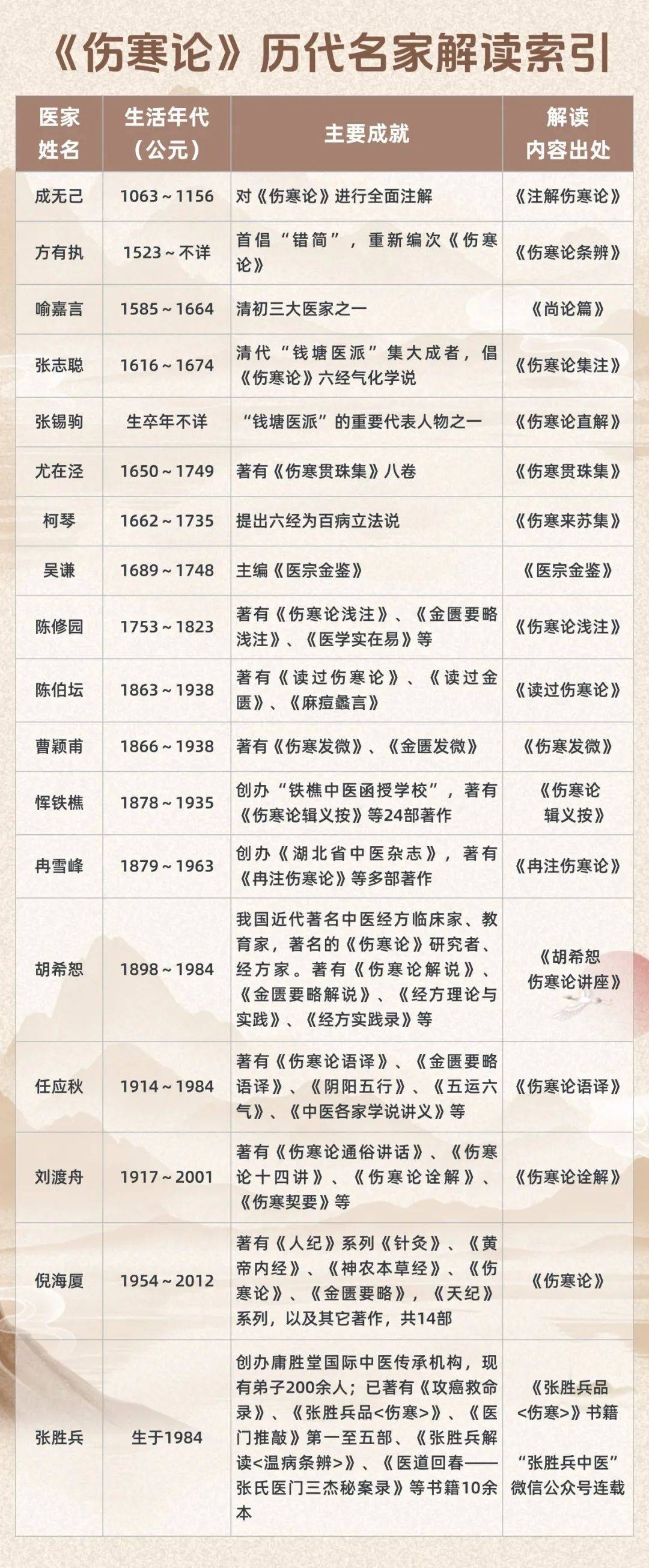

伤寒论名家解读汇编——第58条

第58条:

凡病,若发汗,若吐,若下,若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

成无己《注解伤寒论》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

重亡津液则不能作汗,必待阴阳自和,乃自愈矣。

方有执《伤寒论条辨》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

阴阳以脉言,而二便在其中,两者和,则血气无相胜负可知。故自愈可必。此诀人持诊之大要。

喻嘉言《尚论篇》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

汗吐下三法难于恰当,若误用之,则病未去而胃中之津液已先亡。凡见此者,诊视其脉与证,阴阳自和,则津液复生,必自愈也。

张志聪《伤寒论集注》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

愚按:自此以下十三节,首二节言津液虽亡而阴阳自和者愈,三、四、五节言汗下而脉微细、脉沉微、脉沉迟,是为虚寒亡血之证,六、七、八、九、十节言发汗不解致伤五脏之气而阴阳不和,十一、二节言太阳、少阴之神气虚微,至末第十三节乃言胃实之证以结之。此言发汗、吐、下后虽亡血、亡津液,若阴阳和者必自愈,凡风寒暑湿燥火之病皆然,不独伤寒已也。

张锡驹《伤寒论直解》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

【注】此论汗吐下三法不可误用也。盖汗吐下三法,皆所以亡血亡津液者也。用之不当,不惟亡血亡津液,而且亡阴亡阳也。用之得宜,虽亡血亡津液,而亦能和阴和阳也,故曰阴阳自和者,必自愈。以下十三节,皆所以发明首节之义,以见汗吐下之不可误施有如此也。

尤在泾《伤寒贯珠集》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

阴阳自和者,不偏于阴,不偏于阳,汗液自出,便溺自调之谓,汗吐下亡津液后,邪气既微,正气得守,故必自愈。

柯琴《伤寒来苏集》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

前条用五苓者,以心下有水气,是逐水非利小便也。若心下无水气,则发汗后津液既亡,小便不利者,亦将何所利乎?勿治之,是禁其勿得利小便,非待其自愈之谓也。然以亡津液之人,勿生其津液,焉得小便利?欲小便利,治在益其津液也。其人亡血亡津液,阴阳安能自和?欲其阴阳自和,必先调其阴阳之所自。阴自亡血,阳自亡津,益血生津,阴阳自和矣。要知不益津液,小便必不得利;不益血生津,阴阳必不自和。凡看仲景书,当于无方处索方,不治处求治,才知仲景无死方,仲景无死法。(与第59条合并)

吴谦《医宗金鉴》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

〔注〕凡病,谓不论中风、伤寒一切病也,若发汗、若吐、若下、若亡血、若亡津液,施治得宜,自然愈矣。即或治未得宜,虽不见愈,亦不至变诸坏逆,则其邪正皆衰,可不必施治,惟当静以俟之,诊其阴阳自和,必能自愈也。

〔集注〕方有执曰:阴阳以脉言,而二便在其中。两者和,则血气无相胜负,故可必自愈。程知曰:脉以左右三部匀停为无病。故汗、吐、下后,阴阳和者必自愈,不须过治也。

陈修园《伤寒论浅注》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

【注】汗、吐、下三者,攻邪之法也。凡病,若发汗,若吐,若下,用之得当,则邪去而病已。若汗、吐、下用之太过,为亡津液,而且有亡阳之患。虽其汗、吐、下之证仍在,不可复行汗、吐、下之法,姑慢服药,侯其阴阳之气自和者,邪气亦退,必自愈。此一节言汗、吐、下三法不可误用。

张令韶云:以下十三节皆所以发明首节之义,以见汗、吐、下之不可误施有如此也。

陈伯坛《读过伤寒论》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

知阳者知阴,知阴者知阳。苟熟视阴阳而无睹,焉知麻桂证触目皆是乎?三阴三阳不具论,就如凡太阳病,伤寒一日,太阳受之,即太阳之阴阳受之。发于阳则阴和阳,发于阴则阳和阴。太阳有太阳之和,故曰自和。至七日以上自愈者,殆不药而自和,要非所论于误汗误吐误下及亡津液者。无论所犯何逆,不和而卒归于和,谈何容易而便宜其不和哉?苟非髣髴有曾服桂枝之端倪,语人曰:此本阴阳自和者,吾不信也。麻桂皆大有造于太阳,桂枝则以小和称。上文营卫和且曰宜桂枝,可悟桂枝汤实无往而不和,唯忠于太阳为最笃。故标题阴阳自和四字,特为桂枝汤立传也。有能推爱惜阴阳之心而及于津液者乎?法当本桂枝之至意以处方。若凡发汗吐下,关于亡津液之举,宁缺毋滥,勿令桂枝不中与之坏病,旦夕而酿成,则太阳之受赐已多矣。病势衰而自愈,非阴阳之一大幸乎?四若字度亦设言之词,非必误至再三而不知退也。即未经误治而津液不前者亦其常,吾又疑坐视津液之亡为太恝。舍津液以何物和阴阳耶?津液乃水谷之海之气之泽焉耳。胃和则津液一候一更新,太阳病又胃气不难于和也。阴阳和自以和召和为一气,何止一部分之和乎?此固为太阳篇竖厥要领,即全论之立证立方,无非从阴阳上著手眼,非置汗吐下津液于等闲也。三阴三阳之阴阳,皆统系于太阳。不明言有桂枝汤在者,以阴阳二字,乃点全论之睛,非一方一法所能尽。但使人人晓然于一阴一阳一太极,则凡遇太阳初得病时,必首以自和为可贵,桂枝汤不患无永好也。黄氏凡病上加一大字,非,喻、黄亡津液上加亡血二字,尤非。

曹颖甫《伤寒发微》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

此节言误治亡津液者,当俟其自愈,以见庸工滋阴伐阳之不可为训也。盖阴液之生根于阳气,若蒸气然,必俟炉中炽炭,釜甑寒水乃得化气上行。设炉中无火,仅持无阳之寒水,则生气索然矣。凡病若发汗,若吐,若下,若亡血,皆能耗损其津液。但此为药误,而非人体中燥热所致,故必静以养之。但得身有微汗,口中不燥即为阴阳自和,而病当自愈。若急于养阴,而妄投生地、石斛、西洋参、麦冬之类,阳气被遏,湿痰滋生,病乃蔓延而不治矣。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

成本无“亡血”二字。《玉函》《脉经》“亡津液”作“无津液”,“液”后有“而”字。

张锡驹:此论汗、吐、下三法,不可误用也。盖汗、吐、下三法,皆所以亡血亡津液者也,用之不当,不惟亡血、亡津液,而亡阴、亡阳也。用之得宜,虽亡血、亡津液,而亦能和阴和阳也。故曰“阴阳自和者,必自愈”。

《医宗金鉴》云:凡病,谓不论中风伤寒,一切病也,其邪正皆衰,可不必施治,惟当静以俟之。

丹波元简云:按程氏、柯氏、汪氏,并谓用生津益血之剂,则阴阳自和,而病自愈,此不必矣。今审察原文语意,“自和”“自愈”两“自”字,分明不假药力,可以见耳。方氏、志聪、《金鉴》,以阴阳为脉之阴阳,此必不然。盖亡血则亡阴,亡津液则亡阳。阴阳,即指气血而言。

冉雪峰《冉注伤寒论》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

成本无亡血二字。玉函脉经亡津液作无津液,液下有而字。康平本此条低一持写、亦无亡血二字,液下有如此者三字。

冉雪峰曰:汗吐下为治病三大法。用之当,可以起死;用之不当,亦可戕生。故王叔和编次伤寒,将可汗不可汗,可吐可不吐,可下不可下,事类相从,另列成篇。不特便利检寻,以防世急;且排比对列,俾学者触目惊心。其注重汗吐下,与经论先后—揆,可以窥见。后贤有汇脉汇方,此为汇证汇治,为强有力羽翼伤寒的编著。原是划分别录,后人混入正文,致为悠悠攻击所借口,此岂叔和编辑时所及料。凡病均贼害正气。以无形言,则曰正气;以有形言,则曰津液。一部伤寒论,始终均是救津液,此为医林最早习闻语。上三若字,若汗、若吐、若下是一气。若之云者,乃推阐的名词,亦即未定的名词。文气是三者并列,事实并非三者同见。亡血亡津液上的若字,一气双关,是两两隶属,不是两两平列。亡血亡津液,阴阳必不和。和则陈去新生,代谢如常,体工恢复,亡而不亡。惟其自和,乃以自愈,两自字当深深体会。盖邪可以人工强除,正气不能以人工强致,潜滋暗长,道法自然,勿得猎等多事,揠苗助长。吾人治疗,固当知在机先,勿令败坏而不可收拾。即在最后阶段,不能用力,亦当为病者预造种种有利条件,俾能走向自和自愈途迳,自字里大有工夫,非泛泛优游坐俟。此条张隐庵、张令韶等,均谓此以下十三节,皆所以发明首节之义,以见汗吐下之不可误施如此,其实此条不仅起下,而实承上。总结以上各各治疗,为本栏二十九条上下的一个枢纽,学者分条细读,合条连读,互证互通,必有领悟更上一层楼的景诣。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

发汗等不合法,也会造成很多的问题。这是个泛论,无论我们治疗什么病,汗、吐、下这是攻实祛病的一个大法。在中医上说,汗、吐、下都是攻实治病,可是用不得当,都足以害人,起码是亡血、亡津液。亡血就是亡血液,亡失血液,亡失津液。汗法最厉害,发汗亡失体液最厉害。吐下也是一样的,本来吃些东西,胃消化之后要吸收的,你不等消化不等吸收,就吃泻药下去了,身上体液也是不能够补益,不能够继续得到吸收,也是少了嘛,也亡津液亡血液。

“阴阳自和”,阴阳自和指的表里,表里没有他病。我们经过发汗,或者吐,或者下,损失了血液和津液,如果表里自和,这不要紧,这个病可以治好的,不必乱治,“必自愈”。言外之意,如果津液、血液亡失,而又有表里不和的现象发生呢?那你得治疗。没有不和是不要紧的。所以人的身体也不是一下子就能糟蹋坏的,但是这是不合法的发汗吐下,损失人的津液体液,亡津液、亡血液这是肯定的。亡就是亡失的亡。

任应秋《伤寒论语译》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

【校勘】成无己本:没有“亡血”二字。《玉函经》《脉经》:“亡津液”作“无津液”;“阴阳”句上有“而”字。

【句释】“亡血”,指一切原因的失血。“亡津液”,又叫作“伤津液”,如过汗、过下,都足以损伤津液,即一般叫的“脱水”,伤津液的病理变化,为血浆被分泌过多,体内的营养液因而感到极度的缺乏。“阴阳自和”,陆渊雷云:“盖细胞之生活力恢复常态,消化、吸收、分泌俱无障碍,是为阴阳自和”,犹言气血自和。

【串解】张锡驹云:“盖汗吐下三法,皆所以亡血亡津液者也,用之不当,不惟亡血亡津液,而亡阴亡阳也,用之得宜,虽亡血亡津液,而亦能和阴和阳也,故曰阴阳自和者,必自愈。”

所谓阴阳自和,就是机体整个机能的恢复正常,足以战胜疾病。

【语译】凡治病,无论用汗法、吐法、下法,只要没有弄到亡血、亡津液的程度,它的整个机能便容易恢复正常,病也就很容易好转了。

刘渡舟《伤寒论诠解》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

【解析】本条指出,凡治病要求使人体达到阴阳自和则病必自愈。“凡病”,泛指一切病证,不单指中风、伤寒。汗吐下用之得当,是为治病祛邪之法,可以调阴和阳,使阴阳调和而达到治愈的目的。但使用不当,又可损伤正气,如伤阴、伤阳、伤血、伤气等。若邪去而正衰,则不一定再用药物治疗,可以通过饮食调补、休息疗养,等待人体阴阳能以自我调节达到新的平衡,即可自愈。此即“于不治中治之”的方法。

昔年在营口学医时,邻人张某患伤寒日久,先后经几个医生治疗,大病虽去,唯呃逆不止,久治不效。后延新民县某老医生诊治,问过病史后,嘱用粳米煮汤送服西洋参末二三分。服六七日,呃逆遂止。众医奇而问之,老医答曰:仲景说过,“凡病,若发汗,若吐,若下,若亡血,亡津液,阴阳自和者,必自愈。”此患者经治多日,邪气虽去,但胃中气阴已衰,而胃气不调作呃。如果再用药物去羁縻胃气,只能有害而无益。唯用米汤调养,借五谷之气以养人,实胜于药石,再加微量洋参以扶胃家气阴,效果更为理想。众医听后叹服不止。这位老医生的认识,可谓学有所得了。

本条明确说明,中医治病的目的就是要达到阴阳自和。既可通过药物治疗去达到这一目的,也可不用药物,通过自身机能的恢复与调节而达到这一目的。但绝不能盲目地滥用药物以破坏这一目的的实现,而违背医经之旨。

倪海厦《伤寒论》

凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。

若吐,吐法的应用,可以用在病人中风的时候,痰涎塞住,被西医在天突的地方开洞抽痰,无法下针,只能用药,汤熬得很浓,药下去的时候,一边喝一边痰就喷出来了,把药也喷出来了,再灌再喷,再喷再灌,喷到后来没有痰了,药就进去了,这就是用药去急救,这就是吐法。

阴阳自和者,就是胃气自己回复回来了,所以小孩感冒发烧,都没胃口,大青龙、小青龙在用了后,一旦小孩说肚子饿,就是有救了。也可以从寸脉与尺脉都有胃气,来看病人阴阳自和与否。这个时候虽然亡津液,但是张仲景的观念是,让病人自己痊愈之后,不开滋补的药;等到病人健康的时候,才可以吃补药调养。

被汗、被吐、被下的时候,津液就很少了,如何知道脾胃功能恢复了?第一摸脉,一息四至,就是有胃脉,第二,病人会微微的发汗,第三,病人感觉到饿,第四,舌苔变的比较薄白的现象。

张胜兵《张胜兵品伤寒》

第58条:

凡病,若发汗,若吐、若下,若亡血亡津液,阴阳自和者,必自愈。

以下解读内容为精选版,详细解读请查看:

第42讲 张胜兵品《伤寒》之太阳病(58条条文·阴阳自和)

此条文看似简单,实则历史上争议颇多。

首先,我们来探讨“病”字的深层含义。有医家认为“凡病”指中风或伤寒,也有医家认为指所有疾病。从汉字构造来看,“病”字由病字头和“丙”组成。在甲骨文中,“丙”最初是象形字,形似鱼尾。鱼尾的摆动象征着鱼的动静,静则为阴,动则为阳,动静自如则鱼可正常活动。由此,“丙”引申为阴阳和合。在人体中,阴阳不和谐即为病。因此,治病即调和阴阳,使之平衡。

中医治病与西医治病理念迥异。中医讲求调和阴阳,而非直接对抗病邪。例如,乙肝在中医看来多为肝阴虚,通过养肝阴、调和肝的阴阳,病毒自然消失。而西医则试图杀死病毒,但往往难以彻底清除。中医更注重整体调节,使病毒失去生存环境。

再如新冠肺炎,中医通过寒者热之、热者寒之的方法,调节人体阴阳,使病毒无法立足。而西医则侧重于抗病毒和对症治疗。同样,对于肿瘤,中医从整体出发,调理肝脾、调和阴阳气血,使肿瘤失去生长环境。而西医则多采用手术、放化疗等手段直接对抗肿瘤。

回到第58条条文,“凡病若发汗、若吐、若下、若亡血亡津液,阴阳自和者,必自愈。”有医家认为“若发汗、若吐、若下”会导致“亡血亡津液”,但我认为这四个“若”是并列关系,并非因果关系。它们分别代表了有余之病(实证、阳证)和不足之病(虚证、阴证)。“若发汗、若吐、若下”针对有余之病,“若亡血亡津液”则针对不足之病。张仲景用这些词语来泛指阴阳属性的不同疾病。

无论何种疾病,只要阴阳自和,必能自愈。这是中医治病的核心思想。例如,《伤寒论》中的八法——汗、吐、下、和、温、清、消、补,其目的都是调和人体阴阳。同样,针灸、心理暗示等疗法也是通过调节阴阳来治病。

有人可能会问,为何癌症等重症也能自愈?这同样可以用阴阳自和来解释。有报道称,一位癌症老人放弃治疗,选择旅游放松心态,结果癌细胞消失。这正是因为他放开了心态,调动了体内气血运行,使阴阳自和。

《伤寒论》中也有很多条文证明阴阳自和,必能自愈。

伤寒论第七条条文,病有发热恶寒者,发于阳也,无热恶寒者,发于阴也。发于阳七日愈。发于阴,六日愈,以阳数七,阴数六故也。这条条文讲的是发于阳七天自愈,发于阴六天自愈,所以阳病和阴病他都可以自愈。

第八条:太阳病,头痛至七日以上自愈者,以行其经尽故也。什么意思?就是太阳病的头痛到七日以上就可以自己好。你看他自愈两个字都出现了。为什么?因为它已经行完了这条经,而正气又尚且充足,所以,他阴阳自和就自愈了。这么简单。

第十条:风家,表解而不了了者,十二日愈。比如说平时就容易得这个伤风病的,表证已经解除了,但是呢,好像还没有彻底好,没有彻底好,十二日愈,其实是指十二日自愈就不需要治疗,调理自和,阴阳自和则自愈。就这么意思。

第47条:太阳病,脉浮紧,发热,身无汗,自衄者愈。那么这个自衄者愈是什么?是根本就没有用药,他是以衄代汗,是自己出了点鼻血而自愈了,说什么,说明他用衄的方式让自己阴阳自和了,因此还是阴阳自和者,必自愈。

第49条:脉浮数者,法当汗出而愈。若下之,身重心悸者,不可发汗。当自汗出乃解也,自己流了汗之后,就可以好。所以然者,尺中脉微,此里虚,须表里实,津液自和,便自汗出愈,也就是说自己把汗出来之后就自愈了。这也是什么?阴阳自和者,必自愈。

第59条:大下之后,复发汗,小便不利者,亡津液故也。勿治之,得小便利,必自愈。这又是一个自愈的条文。

第71条:太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲着饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。这个地方根本就没治,给了点水他喝,他胃气和,他就自愈了。这也是什么阴阳自和者必自愈。

我们看145条:妇人伤寒,发热,经水适来,昼日明了,暮则谵语,如见鬼状者,此为热入血室,无犯胃气即上二焦,必自愈。你看,这又一个自愈,这还是一个热入血室的。

我们再看第287条,少阴病脉紧,至七八日,自下利,脉暴微,手足反温,脉紧反去者为欲解也,虽烦下利,必自愈。你看,又一个自愈的,这是阴病吧?

第336条:伤寒病,厥五日,热亦五日,设六日当复厥,不厥者自愈,厥终不过五日,以热五日,故知自愈。你看这是厥阴病的自愈。

第360条:下利,有微热而渴,脉弱者,今自愈。

第367条;下利,脉数而渴者,今自愈,设不差,必清脓血,以有热故也。

我们看伤寒论的最后一条,398条,病人脉已解,而日暮微烦,以病新差,人强与谷,脾胃气尚弱,不能消谷,故令微烦,损谷则愈。398他讲的是差后劳复病。那么差后劳复病,胃气还没好,不能消化那么多食物,怎么办呢?少吃点东西就好了。这也是阴阳自和者,必自愈。

因此我才说,若发汗,若下,若吐,若下,是指阳病有余病,若亡血,亡津液是指阴病,为不足病,是对阴阳的一个总称,因为贯穿了整个伤寒论,无论是阳病和阴病,甚至是差后劳复病,都有自愈现象出现。我刚才不是讲了,连癌症都能自愈,阴阳自和者必自愈,所以凡病一定是包括了两个方面,阴和阳。

为了证明我的观点,我列举了《伤寒论》中多条关于自愈的条文。这些条文既包括阳病也包括阴病,既包括有余之病也包括不足之病。它们共同证明了阴阳自和的重要性。

那么,什么是阴阳呢?阴和阳是相辅相成、相反相对的概念。它们必须同时出现、相互为用。在人体中,阴阳处于动态平衡状态即为正常生理状态。一旦阴阳失衡,就会生病。治病的过程就是调节阴阳,使之重新平衡。

例如,当人体感受寒邪导致阴过多时,我们可以用麻黄汤发汗祛邪;当阳过多时,我们可以用承气汤泻下清热。同样地,对于阳虚或阴虚的情况,我们也可以用相应的方剂来补阳或补阴。

整个《伤寒论》乃至整个中医体系都是围绕调和阴阳来展开的。阴阳调和则病愈,阴阳失衡则生病。因此,“凡病阴阳自和者必自愈”这一条文虽然简单却蕴含了中医治病的核心思想。

下一篇:警惕声带息肉:别让声音 “受伤”