原创 毛泽东到延安后为什么要发奋读书?他在延安主要读了哪些书?

毛泽东曾经在一次自述中提到,自己直到十多岁才真正走出家门求学。初期,他学习了几年的孔孟之道,随后又学习了几年的资产阶级学说。直到1920年,毛泽东才第一次接触到《共产党宣言》这本马克思和恩格斯的经典之作。大革命失败后,毛泽东与红军将士们在山间密林中打游击,接触到的马克思主义书籍也相当有限。

因此,当教条主义者在中央苏区夺权时,他们对毛泽东进行了一番攻击,称他是“狭隘的经验主义者”。其中,军事顾问李德更是公开讽刺毛泽东的理念。特别是在遵义会议后,仍有一些教条主义者不满毛泽东的领导,甚至言辞激烈地表示:“毛泽东虽然精通孔孟之道,熟悉国情,擅长在农村活动,但他的治国理政方法仍然停留在孔孟所谓的‘修身,齐家,治国,平天下’上。”他们认为,毛泽东的马克思主义理论根基不够深厚,根本无法担任党的领袖。

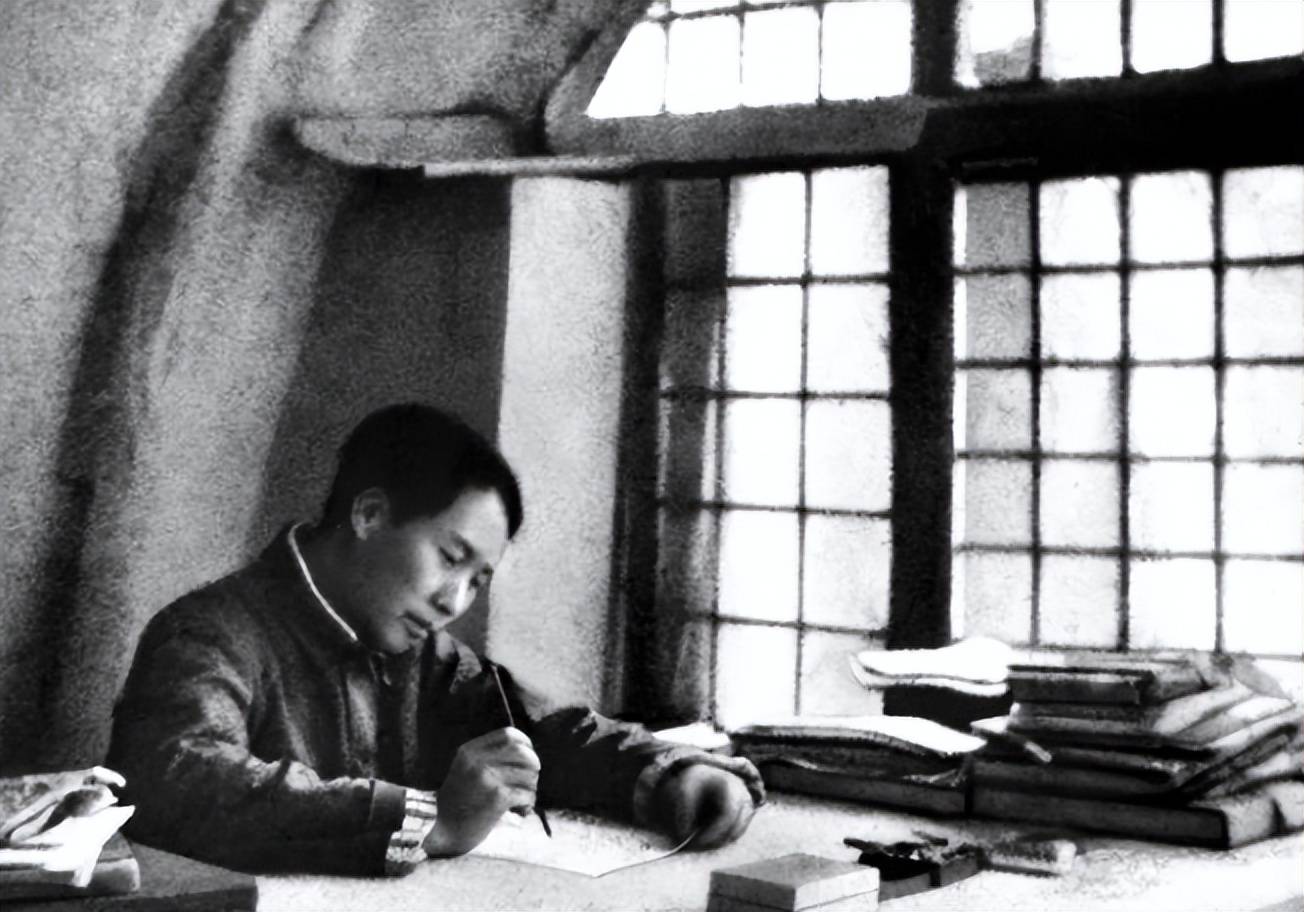

这些议论一直深深地困扰着毛泽东,他曾在多个场合提到:“正是因为这些批评,我到延安后下定决心要全力以赴读书。”这股强烈的责任感和挑战意识激励着毛泽东,在陕北的相对平静的时光里,他充分利用机会进行理论研究,广泛阅读所有能够搜集到的马列经典著作以及其他哲学书籍。

那么,毛泽东在延安和陕北究竟读了哪些书呢?

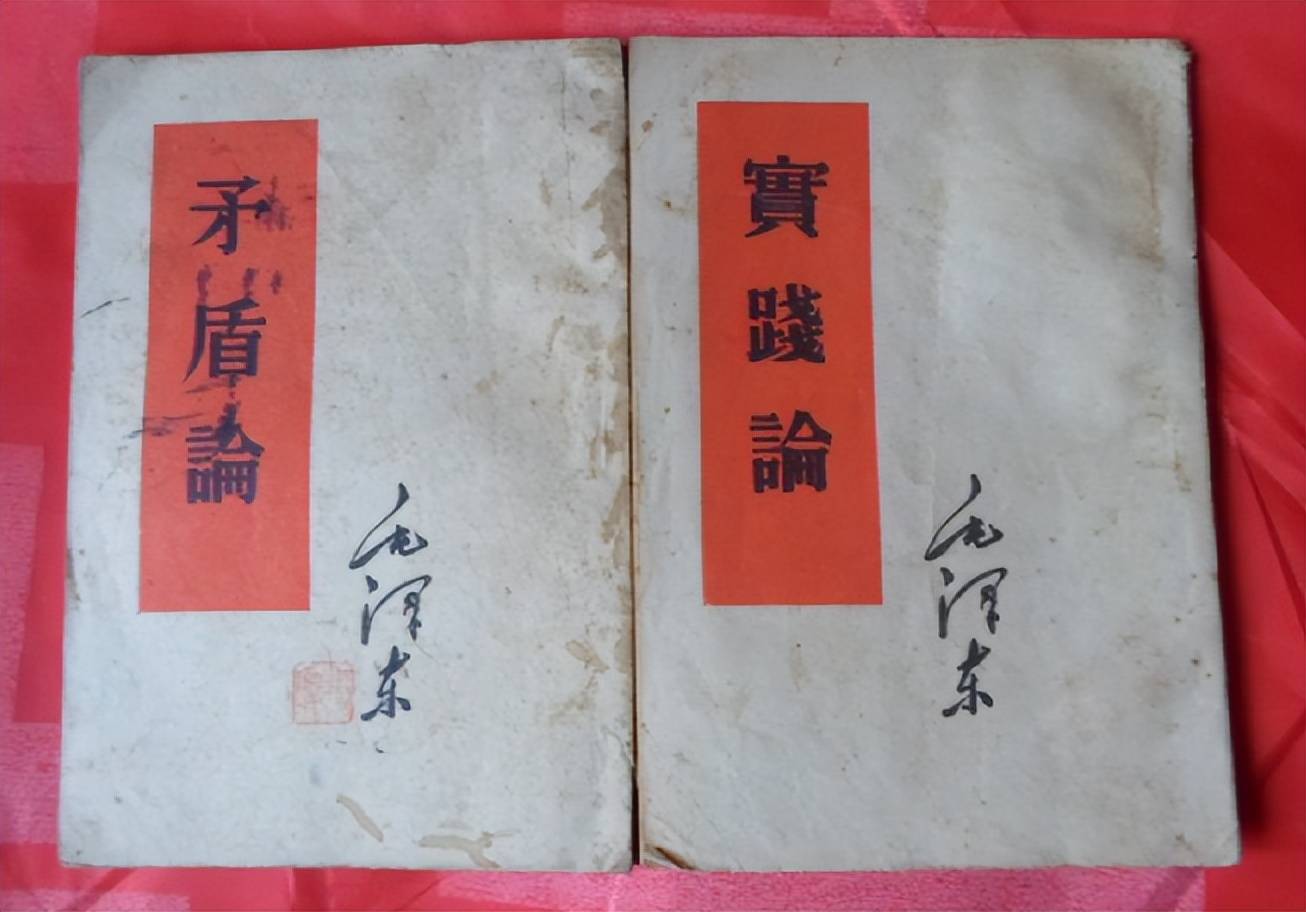

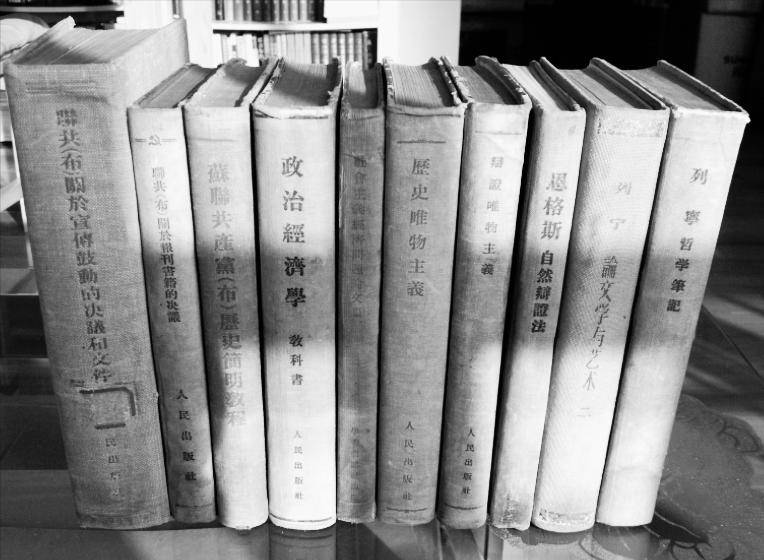

仅仅在他撰写《矛盾论》和《实践论》这两本哲学著作的过程中,毛泽东就广泛引用了12部重要的马克思主义经典著作,包括列宁的《哲学笔记》《黑格尔哲学史》第一卷、《关于辩证法问题》《共产主义》等等。马克思的《费尔巴哈论》《政治经济学批判导论》以及恩格斯的《反杜林论》第一编等著作也在他的书单之中。此外,毛泽东还阅读了斯大林的《论列宁主义的基础》,并不断深化自己对辩证唯物主义的理解。

毛泽东不仅阅读了这些经典书籍,他还深入研究了中外学者的著作,并且在书籍上做下了大量批注。1937年,马克思主义研究者李达将自己写的《社会学大纲》送给毛泽东,毛泽东十分高兴并仔细阅读。他反复研读这本书,共计阅读了十遍,还在书上写下了超过3500字的批注。李达的这本书在毛泽东眼中,是中国人自己写的第一本马克思主义哲学教科书,他将其推荐给抗日军政大学的学生们。

此外,毛泽东还仔细阅读了李达和雷仲坚合译的《辩证法唯物论教程》。从1936年11月到1947年4月,他在该书的两个版本上留下了近1.3万字的批注,几乎每一页都做了圈画,显示出他对这本书的极致关注和思考。同时,他还在苏联米丁著、沈志远译的《辩证唯物论与历史唯物论》上写下了几千字的批注。

在此期间,毛泽东阅读的哲学著作也非常丰富,涵盖了诸如《思想方法论》《哲学与生活》《黑格尔哲学批判》等多部经典书籍。他在这五年里,读书超过200万字,并留下了超过27000字的批注,深刻地加深了自己的哲学素养。

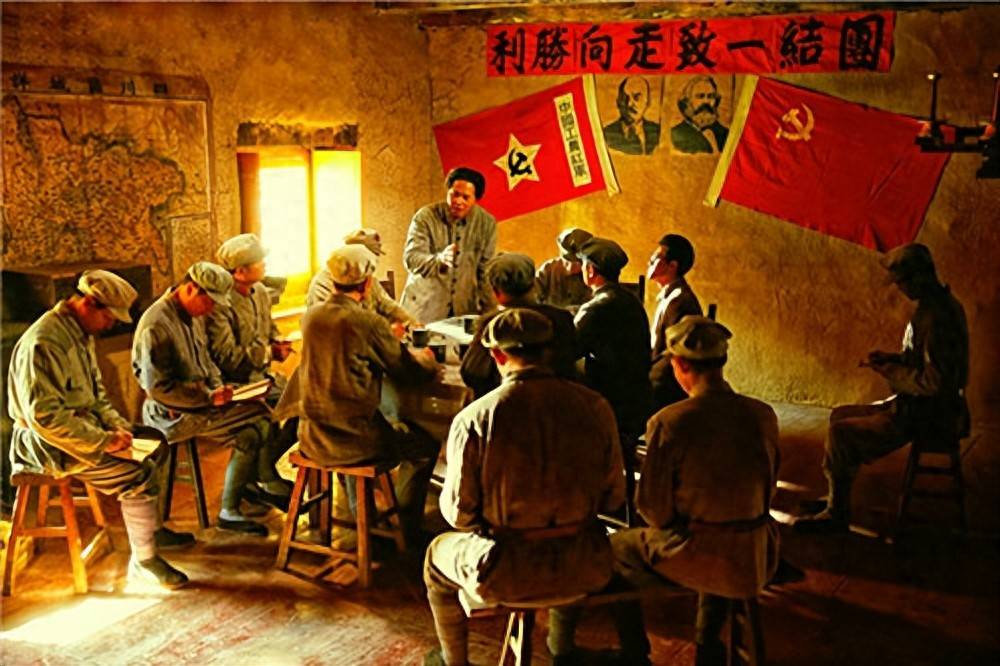

毛泽东不仅自己努力读书,还在延安组织起了全党的学习热潮,倡导全党干部都要加强马克思主义的学习。即便在延安那样条件艰苦的地方,毛泽东也通过多种渠道尽力搜集马列经典和其他哲学著作。由于当时中国共产党初期主要集中精力在马克思主义的革命理论学习上,对于马克思主义的哲学和政治经济学部分的研究较为薄弱,这对党的发展与某些失误有着密切的关系。因此,毛泽东不仅自己下定决心深入学习哲学,也在组织全党,尤其是高级干部加强马克思主义哲学的学习。

1938年9月,毛泽东提议成立“延安新哲学会”,由理论家艾思奇、何思敬等人主持,推动党内干部深入研究哲学。毛泽东亲自为这一学术团体的成立举办了庆祝酒宴,以示对这一事业的重视与支持。

在毛泽东的倡导下,延安形成了一股浓厚的学习氛围,虽然物质条件贫乏,但读书的风气却格外兴盛。延安的书店虽然简陋,但数量不少,许多红军战士和学生争先恐后地购买马克思主义经典的普及版。甚至有些战士为了更轻便通过封锁线,宁可丢弃日用品,背着一本又一本的马列主义书籍。

这一切,都反映出毛泽东对于马克思主义理论的高度重视,也成就了一个有趣的现象:尽管生活条件艰苦,延安的书店却是最繁忙的地方。正如德国友人王安娜在抗日战争期间对延安的描写:“延安虽然是一个小城镇,到处都差不多,但最吸引我注意的却是那里的书店。学生和红军战士们挤在柜台前,购买着马克思主义经典的普及版书籍。” 这一现象也证明了,毛泽东所倡导的读书风尚,极大地提升了中国共产党干部的理论水平,并在党内形成了一个浓厚的学习氛围。

通过这一系列举措,毛泽东满怀信心地预言:“如果党内有一百到二百个同志,系统地、而不是零散地、实际地掌握马克思列宁主义,我们党就能大大提升战斗力!”