酒精依赖的“伪装术”:表面是放松,实则步步紧逼健康红线(济南哪里有专门戒酒的医院)

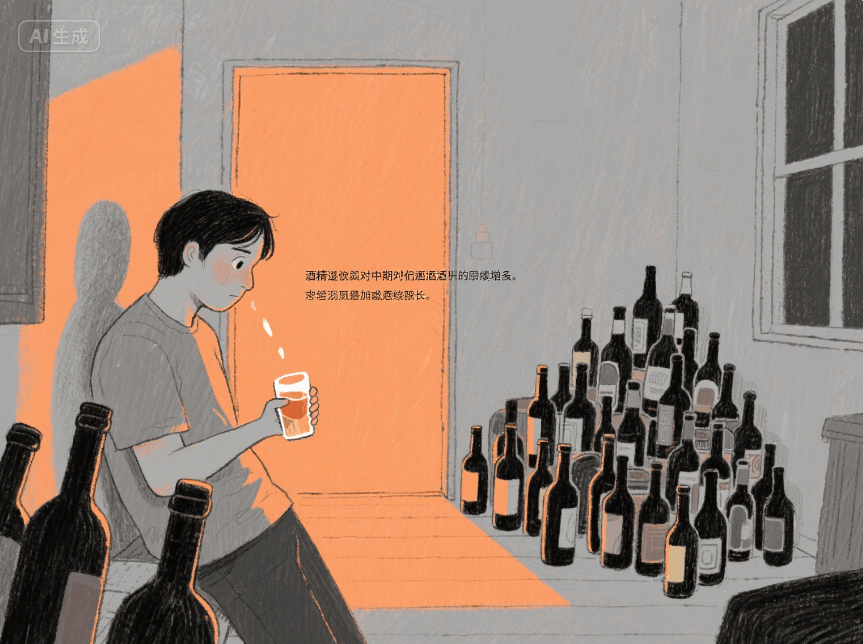

下班后小酌一杯解乏,聚会时举杯畅饮助兴,失眠时喝点酒助眠……酒精似乎总能以“放松神器”“社交润滑剂”的身份出现在生活里。但很多人没意识到,酒精依赖正披着这些“温和”的外衣,悄悄逼近健康红线。

伪装一:“小酌怡情”,悄悄变成“无酒不欢”

“就喝一杯,没事的”——这是很多人开始饮酒的理由。起初,可能只是偶尔在饭局、睡前喝一点,觉得能缓解压力、帮助入睡。

但酒精会逐渐改变大脑的奖赏机制:饮酒时释放的多巴胺让人产生短暂愉悦,大脑会慢慢记住这种感觉,甚至主动“渴求”酒精。不知不觉中,“偶尔喝”变成了“每天都得喝”,不喝就会烦躁、注意力不集中,甚至出现手抖、心慌等戒断反应。

伪装二:“助眠神器”,实则扰乱睡眠节律

不少人认为“喝酒助眠”,觉得酒后容易犯困。但这其实是酒精的麻痹作用,它会抑制中枢神经,让人快速进入浅睡眠,却严重干扰深睡眠阶段。

长期靠喝酒入睡的人,会发现睡眠越来越浅、多梦易醒,白天反而更疲惫。更危险的是,为了达到“助眠效果”,酒量会越喝越大,形成“依赖-失眠-更依赖”的恶性循环。

伪装三:“社交必备”,背后是失控的开始

酒桌上,“不喝就是不给面子”的劝酒文化,让很多人被动养成饮酒习惯。从“陪客户必须喝”到“朋友聚会不能少”,酒精逐渐成为社交中的“必需品”。

但依赖一旦形成,社交需求会成为“不得不喝”的借口,甚至演变成“没酒就不想社交”。此时,酒精已从“社交工具”变成“社交枷锁”,让人在酒局中身不由己。

伪装四:“解压良药”,实则加重心理负担

压力大时,很多人会用酒精“麻痹自己”,觉得醉后能暂时忘记烦恼。但酒精只是短暂抑制负面情绪,清醒后压力不仅没消失,还可能因饮酒后的头痛、恶心等不适加重焦虑。

更可怕的是,长期饮酒会损伤大脑前额叶皮层(负责判断、自控的区域),让人的情绪调节能力下降,更容易暴躁、抑郁,陷入“压力大-喝酒-更焦虑”的怪圈。

看穿伪装:这些信号提示你已逼近红线

当出现以下表现,可能是酒精依赖的预警:

•不喝酒时情绪低落、烦躁易怒,甚至手抖、出汗;

•逐渐需要喝更多酒才能达到“放松”效果;

•多次想戒酒却失败,或偷偷躲起来喝酒;

•因喝酒耽误工作、影响家庭关系,却仍无法控制。

酒精从“放松工具”变成“健康杀手”,往往不是突然发生的,而是在一次次“没关系”“就一次”的纵容中逐渐失控。看清这些伪装,及时停下靠近酒精的脚步,才是对自己健康最负责的选择。

若已出现依赖迹象,别硬扛,寻求医生或专业机构的帮助,才能科学摆脱酒精的束缚。