对不起啊,我得了抑郁症

后浪生活教室

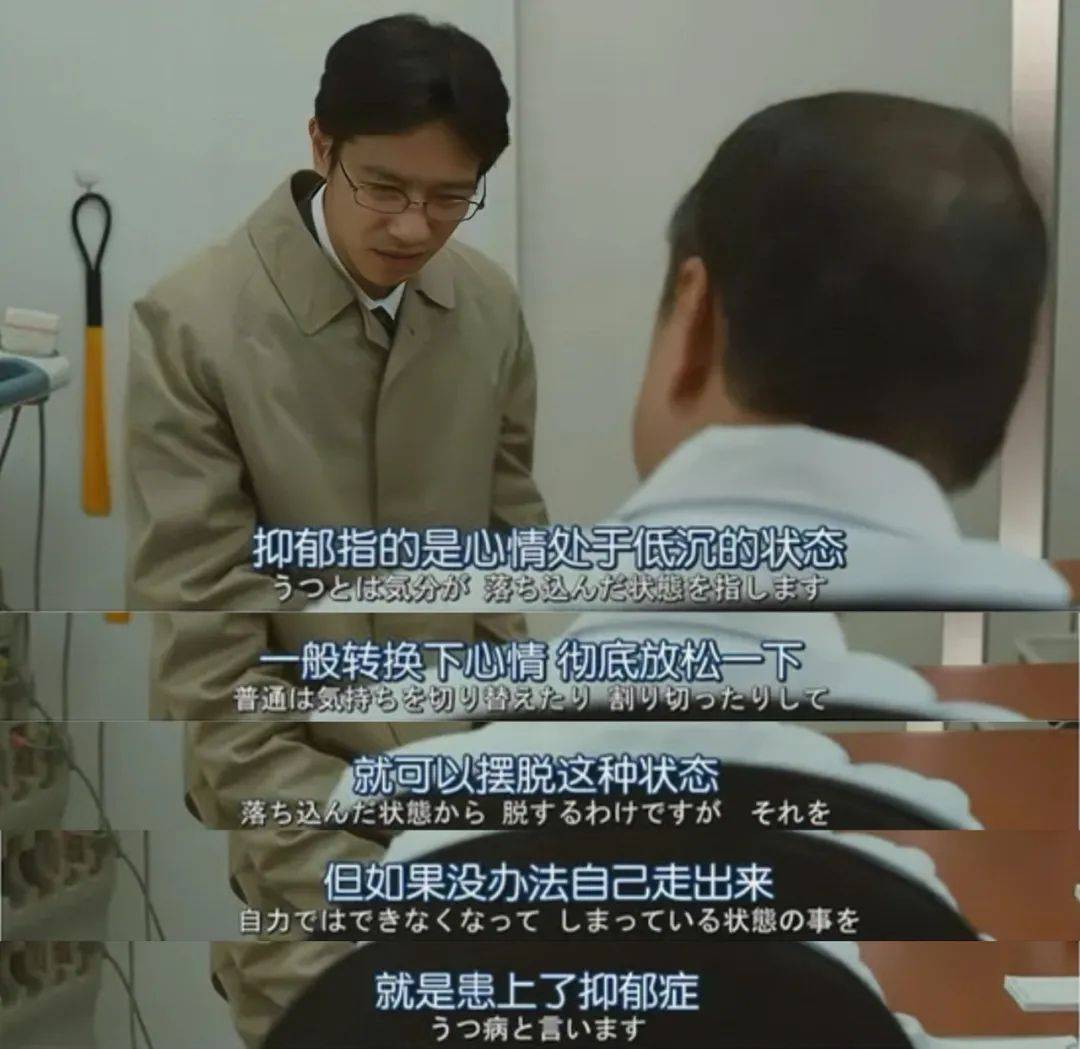

《丈夫得了抑郁症》

不敢在冬天聊这个话题。

所以趁着夏日炎炎,万物生长。老生常谈一个词:抑郁症。

最近被一句话治愈到: “真的那么痛苦的话,不努力也可以。”

这句话来自电影《丈夫得了抑郁症》 ,影片由真实事件改编,记录了漫画家小晴在丈夫身患抑郁症之后,陪伴丈夫一同与抑郁症斗争的故事。这句话是妻子对离婚的友人说的:“我丈夫得了抑郁症,但是,我觉得不努力。无论多辛苦多难受,都不努力。”

抑郁症,这是一个在现代社会已经太过熟悉的话题,影视作品、书籍、新闻事件,我们看过了太多和疾病抗争的故事,唏嘘的、温暖的、悲伤的。今天再谈起它,我们希望能够换个角度,聊聊现代社会关于“努力”的迷思和抑郁的陷阱。然后,还会有一位熟悉的朋友和我们重逢——

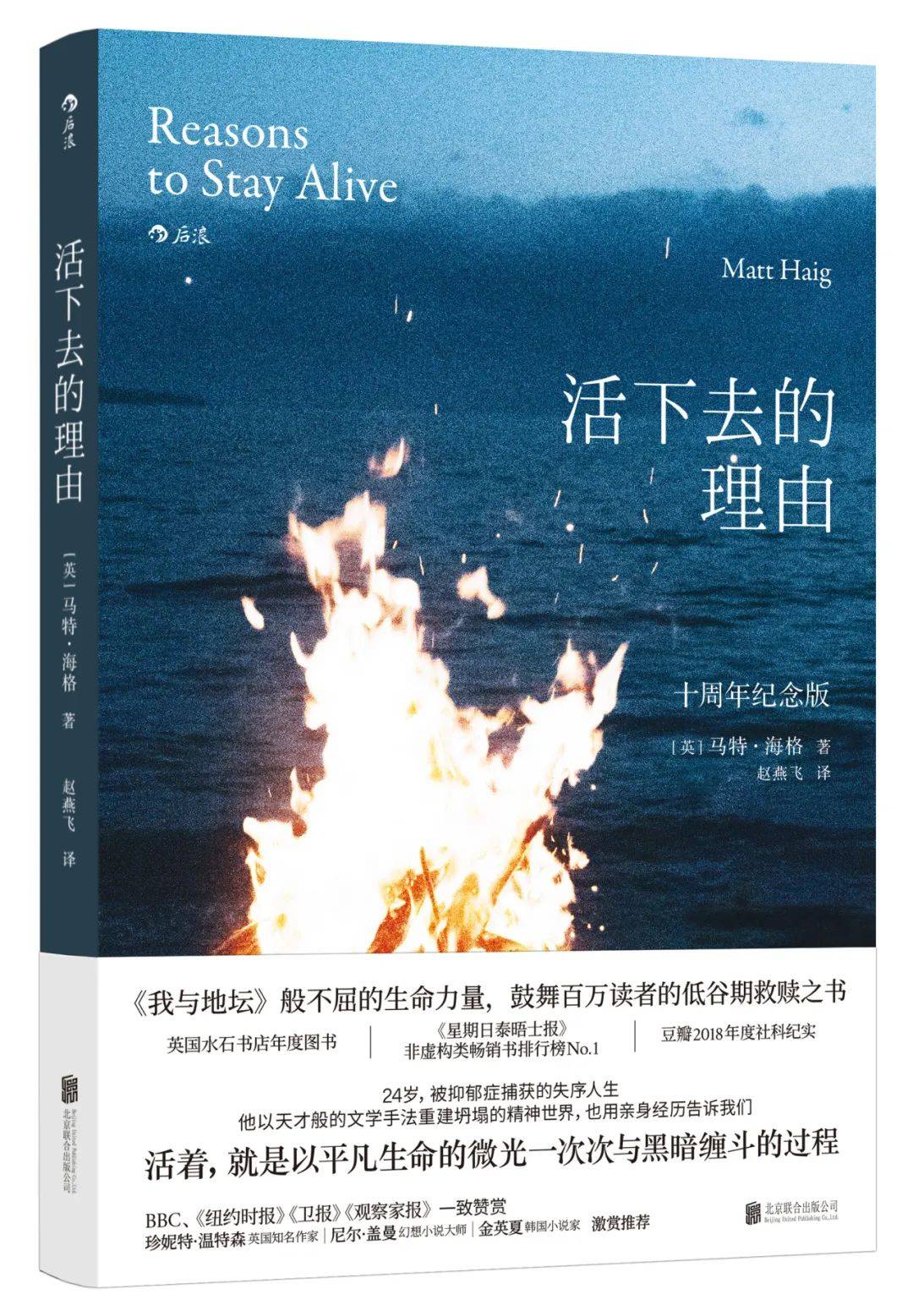

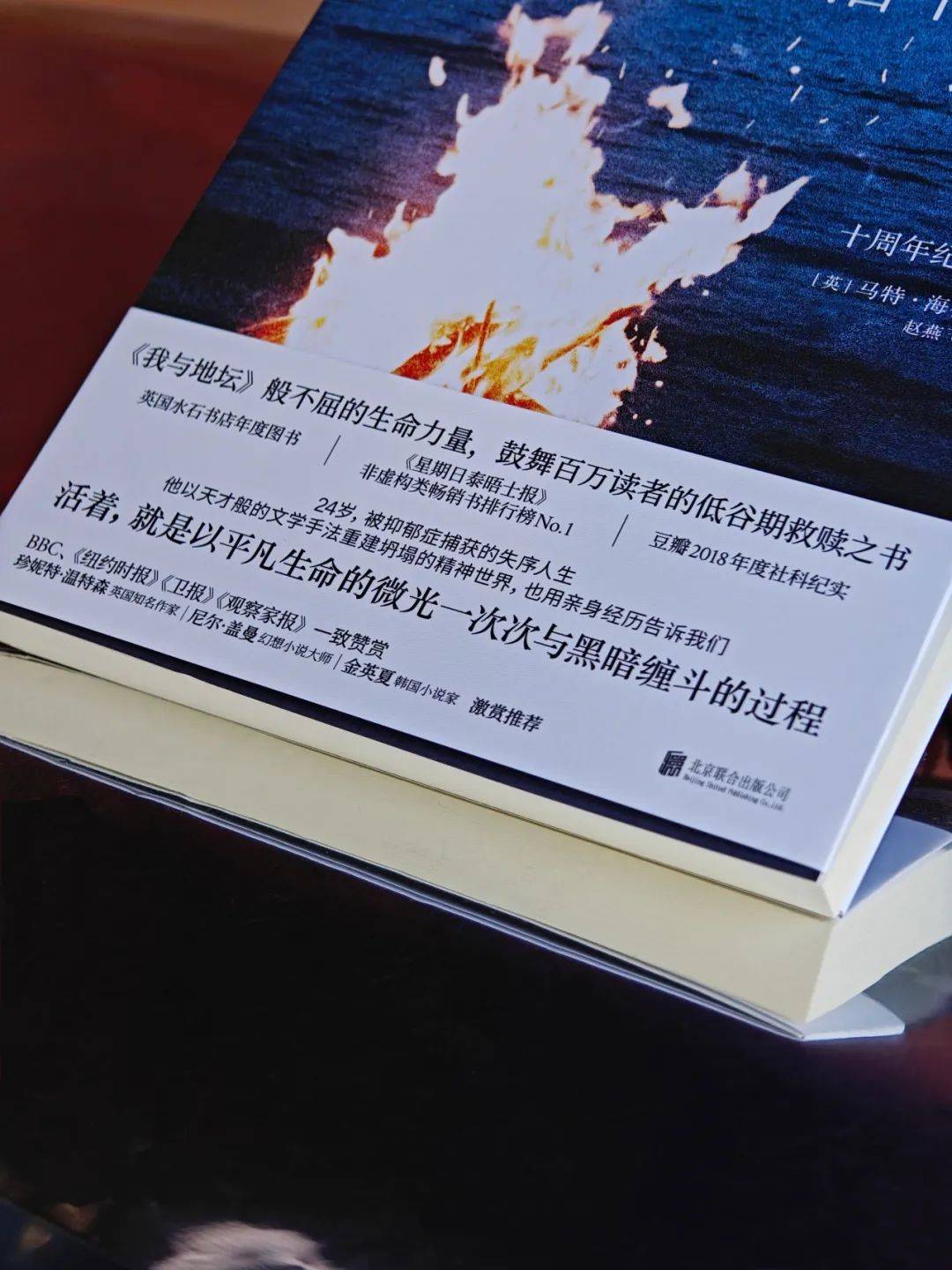

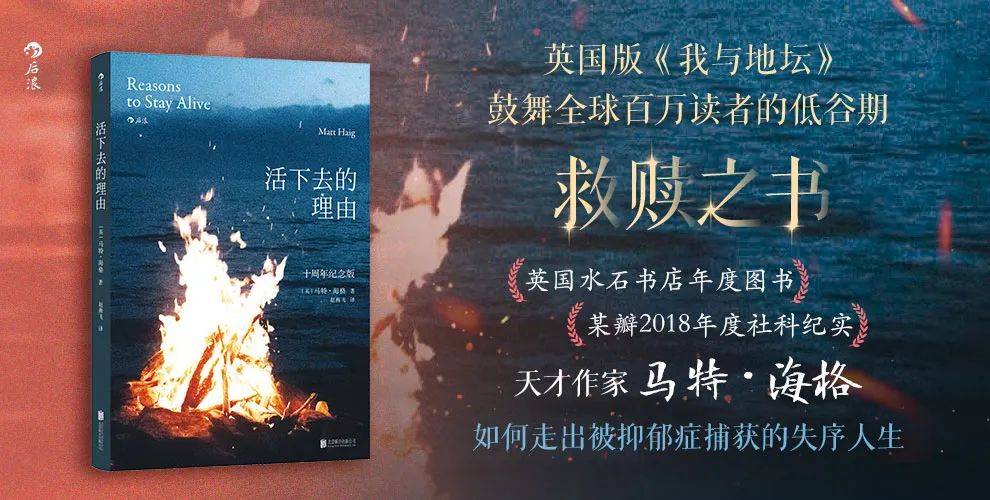

《活下去的理由(十周年纪念版)》

那些曾经在低谷期救赎过你的文字,也期待你为它新添时间的注脚。

英国版《我与地坛》,

鼓舞全球百万读者的低谷期救赎之书,

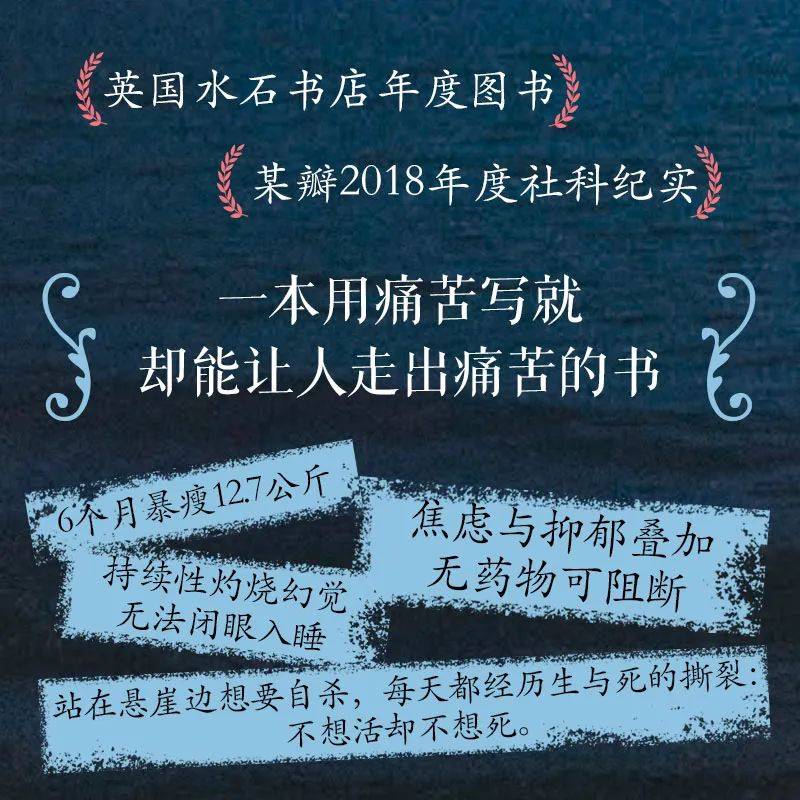

英国水石书店年度图书,

豆瓣2018年度社科纪实,

看天才作家马特·海格如何走出

被抑郁症捕获的失序人生。

01

“大脑着了火”:

抑郁症是一场无人可见的生存战争

抑郁症袭来的那一刻究竟是怎样的?作者在书中将这一章叫做:我死去的那一天。

那天之前,他对抑郁症一无所知,那年的马特24岁,住在西班牙伊比萨岛安静、美丽的一角,然后不幸被命运选中成为抑郁症患者。本书讲述了这个并不比任何人坚强的年轻人,一点一滴克服精神上的极度痛苦,从绝望中活下来的故事。

在书中,已成为小说家的马特再次回望生命中那段最艰难的时光:他的脑子里着了火,但没人能看见那火焰,身体仿佛在急速下沉,坠入一个让人窒息的幽闭空间。他如惊弓之鸟般恐惧一切,甚至害怕自己的影子……马特一面以文学手法精确再现那些不被理解、无法言说又撕心裂肺的精神痛苦,代抑郁症患者发出他们内心不曾被世界听到的呼喊;一面又用举重若轻的笔调,讲述他在爱的陪伴下一次次战胜绝望、击退黑暗的经历,向读者分享了一场绝望与希望并存、黑暗和温暖交织的生命之旅。

我还这么年轻,为什么会得抑郁症呢?

回到一开始提到的电影《丈夫得了抑郁症》吧,男主人公高野干夫的确诊轨迹,可以让我们看到当代人精神困境的缩影:他是个极度强迫症的上班族,为人纤细、一丝不苟,会按照日期搭配一周的领带和便当,出门前会用尺子弄平裤线。

便当盒子的排列也超级强迫症

但是在巨大的工作压力下,干夫看似平静的内心渐渐失衡,从身体莫名产生疼痛,到食欲开始下降,总会陷入自己是“无用”的否定态度,甚至一度企图自杀。

在一个无尽被比较、被量化的社会模式中,我们总觉的自己还不够好,不够努力,同时也没有过上理想的生活。长久被压抑的内心自然会产生各种各样的痛苦。在电影开头医生对干夫说:“抑郁是每个人都会体会到的感受。”几乎每个人都会在生命中的某个时刻,认为自己真是失败透顶:

“好想死,但又不敢。”

这正是在书中站在悬崖边缘想要结束生命的马特·海格所经历的情绪。

那时,我的症状

感觉镜子里的我似乎是另一个人。

害怕变疯,害怕被送到精神病院,穿上约束服,关进软壁病房。

臆想症。

分离焦虑。

旷野恐惧症。

胸口紧,偶尔疼痛。

汗津津的。

渴望成为其他人,任何人都可以。

感觉我呼吸的空气太稀薄。

食欲下降(6个月我的体重减了28磅)。

失眠。

不断搜索“我要死了”或“我要疯了”的警告信号。

找到如上警告信号,并深信不疑。

有快步走路的欲望。

奇怪的似曾相识感,还会觉得某件事像是回忆但还未发生,至少对我还未发生。

在我的视野边缘看见黑暗。

想要关闭噩梦般的图像,有时我合上眼就能看到。

渴望跳脱出自己。一周,一天,一小时,上帝啊,一秒钟也行。

书中有许多这样碎片式的,真诚的感受描写。

这些文字看似琐碎,却更像是一场对“坚强叙事”的颠覆——这个社会要求人积极乐观,假使你不够优秀,不够富有,也至少要做到足够松弛。在这样的价值规训之下,抑郁者的真实战场却来得这样具体——每天与下床的念头搏斗三小时。

“嗨,不中用的人!”

“对,就是你!”

“为什么要试图起床?给我呆在床上吧。”

这就是抑郁症这条黑狗对你说出的话。

02

救赎的双翼是爱和自救

大脑不是烤面包机,它是复杂的。

它神奇到令人担忧的地步,所以,很重要的一件事是,我们需要明白抑郁症不仅与情绪有关,还与生理相关:罹患抑郁症患者的大脑内部血清素浓度和正常人不同,大脑里面的神经递质水平低于常人。通俗地说:当遇到高兴的事情,抑郁症患者的大脑无法自主产生令人高兴的化学物质。(不是不想高兴,是已经丧失了高兴的能力)

所以,关于如何陪伴抑郁症或焦虑症的人,书中有一句话是这样写的:

“永远不要说 「振作起来」 或 「高兴起来」,除非你会提供具体、万无一失的操作方法。(严厉的爱不管用,老套的、温柔的爱就足够了。)”

是的,走出抑郁无法依靠个人英雄主义,作者用经历告诉我们,他的胜利来自“他者之爱”与“自我之术”的共谋。

爱的物理性存在,是“陪着你的人”

爱。

马特说:“可能听起来老套和煽情,但我向你保证,我百分之百相信它。爱拯救了我。”

在书里,他用大量篇幅记录了爱人安德莉亚的陪伴,那些她曾经只在争吵时展现的力量和愤怒,现在都被用来引导马特更好地生活。

她陪马特看医生,鼓励他打心理热线,和他搬进新公寓,鼓励他读书和写作。她赚钱养家,给他时间和空间,替他打理好一切生活琐事。她填补了焦虑和黑暗制造的空白。

“她是我的第二个头脑,我的人生保姆,另外一半的我。她帮我代班,像战时的军嫂一样耐心等待我,等我回来。”

你的自我意识:把这些玩意儿扯掉!

除了爱的陪伴,你自己需要想明白一个赤裸裸的真理: 是这个世界在蓄意催人抑郁,因为快乐对经济不利。

书中在自我剖白之余也揭示了一些关于世界的真相: 假使现有的一切让人很快乐,我们何必追求更多呢?

怎样卖掉抗衰老的面霜?让人们担心衰老。

怎样让人们买保险?让他们担心一切。

怎样让人们做整容手术?突出人的身体缺陷。

怎样让人们买新手机?让他们感觉自己落伍了。

你会发现, 这个充斥着物质和广告的世界并不是真正的生活,生活是其余的东西,你需要把所有这些玩意儿扯掉(至少暂时无视)之后剩下的东西。然后,你会渐渐地不那么责怪自己。

归根结底,如果你身患抑郁症,你需要意识到这件事:

生活的意义在于爱你的人。

没有谁会为了一部苹果手机活着,手机另一端连接的人才重要。

03

愉悦清单:

重新校准你的情绪感知系统吧

《活下去的理由》第一次在国内出版的时候,在社交媒体上被众多读者摘录、转载的一个篇章是作者笔下记录的那些琐碎、 让他感受到愉悦的事物清单。

今天依然想节选一部分给你看,如果你正遭受着生活的压力,不如试试这些可能让你感到幸福的事。

日出,日落,那在漆黑天际闪耀的千万颗恒星和它们所照耀的世界。书。冰镇啤酒。新鲜空气。狗。马。发黄的平装书。凌晨一点的肌肤相亲。绵长、深情、意味深长的吻。 短促、浅淡、礼貌的吻。(所有的吻。)冰凉的游泳池。海洋。 河流。湖泊。峡湾。池塘。雨水坑。熊熊燃烧的火焰。酒吧里的饭菜。坐在户外吃橄榄。电影院灯光暗下来时,腿上放着一桶温热的爆米花。音乐。爱。不加掩饰的情感。岩池。 游泳池。花生酱三明治。意大利温暖黄昏的松柏味道。长跑后喝水。以为自己得了病,最后发现是虚惊一场。

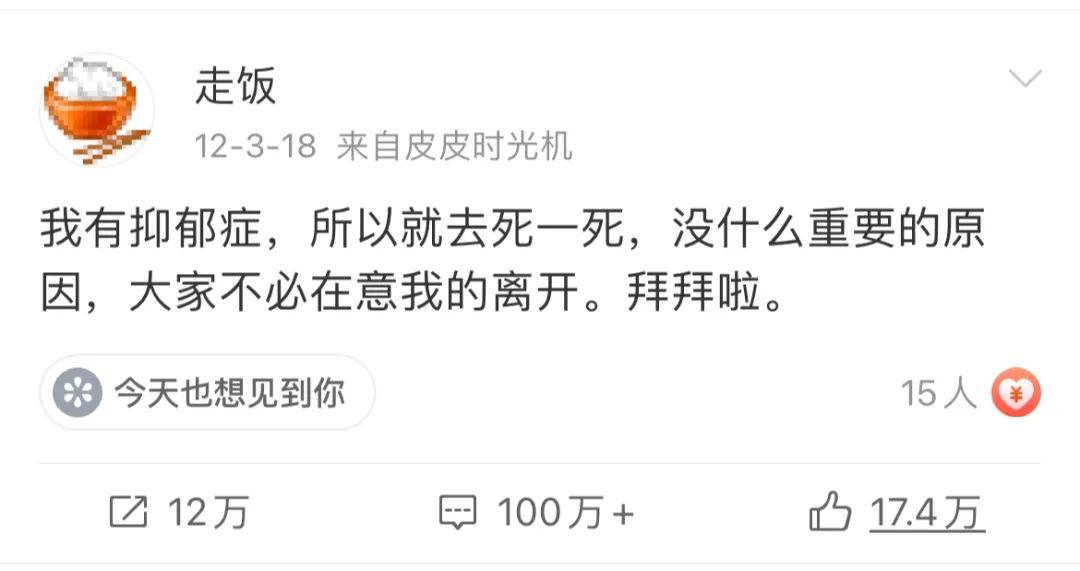

看到这里,总会不由的想到@走饭 小姐姐的微博,2012年3月,深受抑郁症折磨的她写下这样一条博文后离开了人世,这条博文的评论超过一百万,大家在留言里或倾诉自己的苦恼、或祝愿、或叮嘱小姐姐在另一个世界要记得幸福。13年过去了,留言一直在更新。

后来,小编也渐渐养成了去看这条微博的习惯,觉得辛苦和难过的时候,这些留言总会让自己再坚持一下。或许,真正让人获得救赎的,是感同身受。

正如马特海格在这本书的一开始写道:“我发现通过阅读同病相怜之人遭受痛苦、从痛苦中活下来及克服绝望的事迹,我感到获得了宽慰和希望。期望这本书对你来说也是如此。”

04

穿越十年的精神火种:

我知道真的很难熬,但请相信文字的力量

从一份“病患手记”到生存启示, 为何这本书能跨越十年依然炙热?

如果你曾经读过这本书,相信你会不止一次地被马特精彩的文笔打动。

他说,“正常其实是主观的,地球上有70亿人就有70亿种正常”,抑郁症就这样超越了病例标签,被还原为人类精神光谱的一部分;

书中对商业化世界诱发群体性抑郁的剖析,也摒弃了单一的个体叙事,他说:“这个社会正在阉割我们,要求我们正常,即使它才是令我们变疯的原因。”

国内读者都笑称他是“英国版的《我与地坛》”,因马特与史铁生同样在绝境中淬炼出泰然的生命哲学,他说:“无所事事的时候不要有罪恶感,也许工作比无所事事对世界的危害更大。”

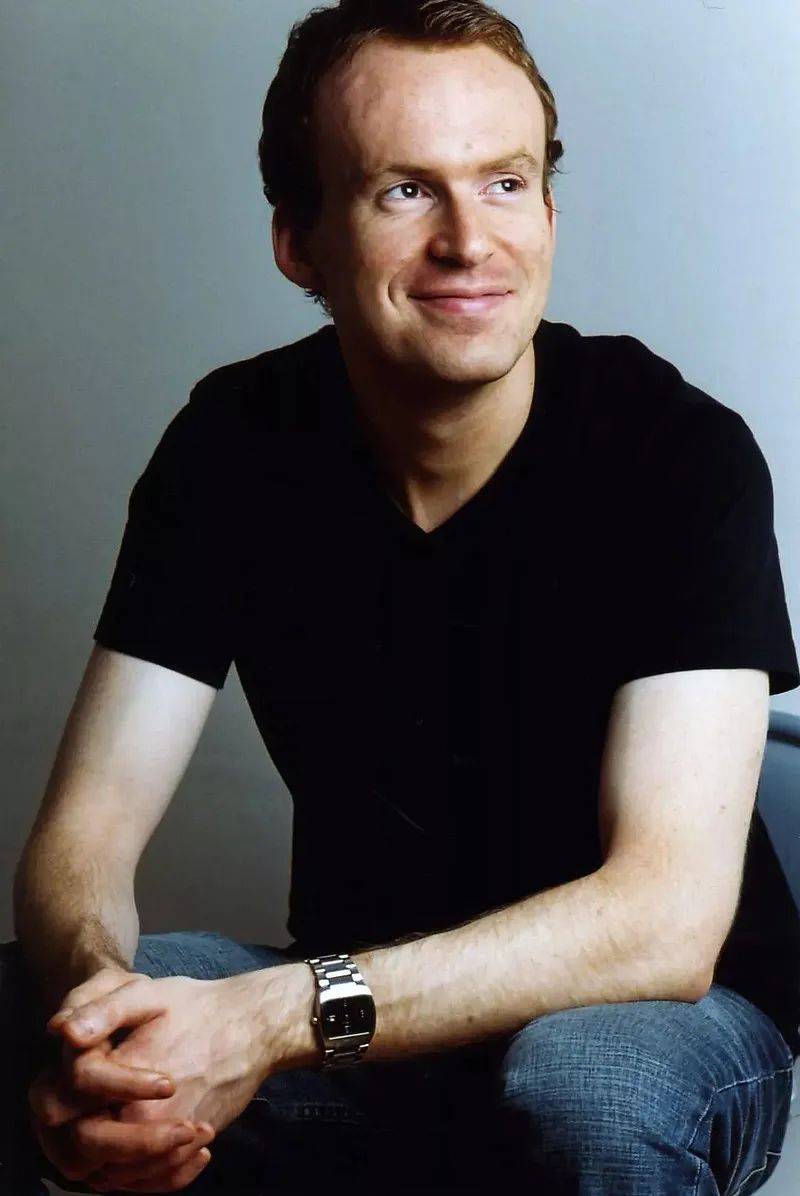

本书作者 马特·海格

活着不是目标,

而是无数个“如何活”的微小选择

就像开篇提到的电影里妻子(晴子)说过的那句话一样:觉得痛苦的话,就不要努力了吧!故事的最后,我们看到干男在樱花树下轻抚妻子的头发:“原来当废物也需要天赋。”一场抑郁风暴并没有让谁更强大,而是教会了我们都卸掉铠甲。

正如这本书不只是关于抑郁症,它更试图探索在充满压力的现代社会,个体生命如何面对随时可能遭遇的精神困境。马特对人生绝境的轻柔叙述,仿佛在向读者传达这样一句话:

那些曾在你的精神世界中肆虐的狂风,

最终都会化作阵阵清风徐来。

-FIN-