疥疮:夜间瘙痒的隐秘真相

疥疮,这个听起来有些陌生的名词,其实是一种困扰人类数千年的皮肤传染病。它由肉眼几乎不可见的疥螨引起,却能让人彻夜难眠。想象一下,当你正准备入睡时,皮肤突然像被无数细针轻轻扎刺,越抓越痒,越痒越抓——这正是疥疮患者最常见的痛苦体验。这种微小寄生虫引发的连锁反应,不仅影响个人健康,还可能波及整个家庭甚至集体环境。今天,我们就来揭开这个"夜间瘙痒恶魔"的真面目。

疥螨的隐秘行动:从入侵到爆发

当疥螨首次接触人体时,它会像一名狡猾的特工,悄悄在皮肤表面掘出隧道。这些隧道仅有0.5毫米宽,相当于铅笔尖在纸上轻轻划过的痕迹,却成为雌螨产卵的"地下巢穴"。初次感染后,人体免疫系统需要3-6周才会拉响警报,出现明显症状;但若曾经感染过,免疫记忆会让反应时间缩短至1-3天。这种时间差解释了为什么集体环境中,总有人先出现症状,而其他人陆续"中招"。

疥螨尤其喜欢温暖褶皱的皮肤区域,比如指缝、手腕、肘窝、腋下等部位。它们在这些地方留下的"犯罪证据"包括三种典型表现:灰白色或肤色的微小隧道(专业称为"疥螨隧道")、针尖大小的红色丘疹(类似蚊子包但更密集),以及因剧烈抓挠形成的结痂或感染。夜间加重的瘙痒并非偶然——疥螨的活跃温度恰与人体入睡时的皮肤温度完美契合,就像设定好的生物闹钟。

不同类型的疥疮:症状的变装游戏

普通型疥疮是最常见的"标准版本",表现为上述典型症状。但临床中还会遇到两种特殊类型,它们如同疥疮的"变装版本",需要格外警惕:

结节型疥疮常出现在隐私部位,如男性生殖器周围或女性乳房下方。这些区域会形成黄豆大小的硬结,颜色呈红褐色,瘙痒感更为顽固。即使完成杀虫治疗,结节也可能持续数月,就像战场清扫后仍未熄灭的余火。

结痂型疥疮(又称挪威疥)则是疥疮中的"重装版本",常见于免疫力低下人群。患者的皮肤会形成大片灰白色鳞屑,就像干涸的河床皲裂状。这种类型携带的疥螨数量可达百万级,是普通型的数千倍,传染性极强。

治疗策略:三步终结寄生虫循环

战胜疥疮需要系统性作战方案,任何环节疏漏都可能导致"敌菌"卷土重来。现代医学总结出三大核心战术:

1. 药物精准打击

外用杀虫剂是主力武器。10%硫磺软膏如同"皮肤装甲车",能在全身形成保护膜,对疥螨进行物理窒息;3%水杨酸软膏则像"化学剥脱剂",帮助溶解疥螨藏身的角质层;而1%γ-666乳剂这类神经毒性药物,则直接破坏寄生虫的神经系统。使用时需要从颈部到脚底全覆盖,就像给身体穿上一层隐形防护服。对于顽固病例,医生可能配合口服伊维菌素,这种药物能在血液中形成"杀虫屏障"。

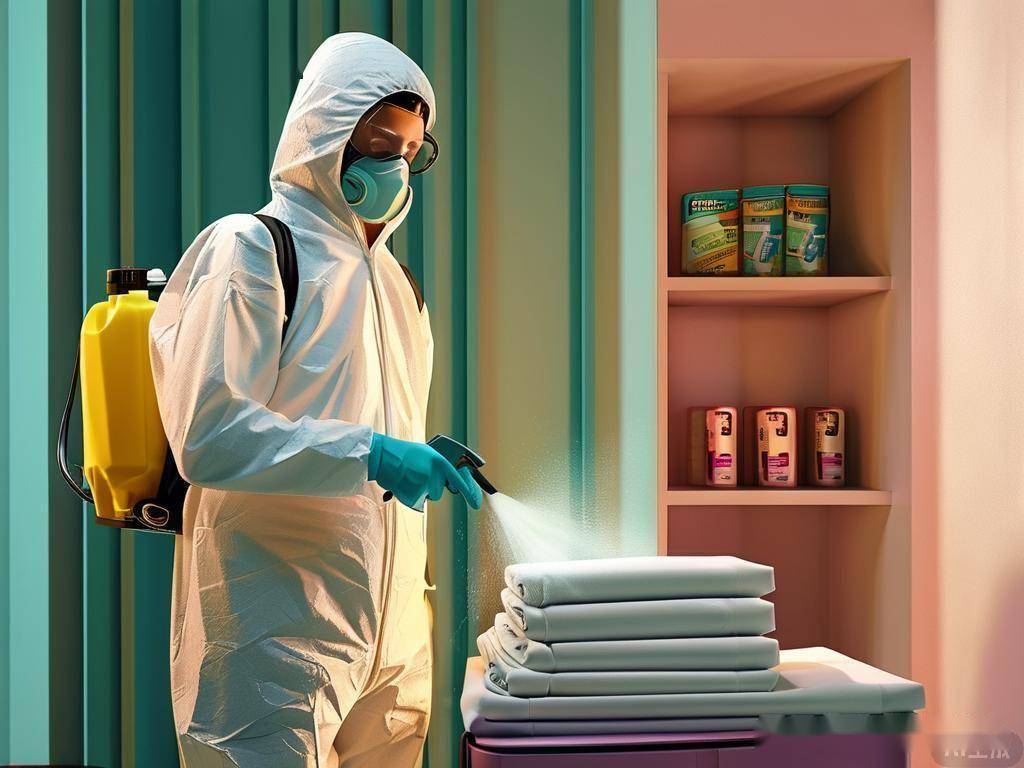

2. 环境清剿行动

单纯治疗人体就像只清理看得见的蚂蚁,而忽略蚁穴。所有接触过的衣物、床品需用60℃以上热水烫洗,相当于用高温"熔炉"消灭虫卵;无法水洗的物品可密封存放两周,让疥螨在"饥饿牢笼"中自然死亡,或使用含氯消毒剂喷洒。集体生活者需同步治疗,避免形成"传染接力赛"。

3. 瘙痒管理攻坚战

杀虫后的1-2周,死螨残留仍会引发过敏反应,此时需要抗组胺药物作为"消防员"控制瘙痒。合并细菌感染时(表现为红肿流脓),还需抗生素扮演"清道夫"角色。冷敷就像为皮肤铺设"镇静轨道",能暂时阻断瘙痒信号的传递。

预防网络:构建立体防护体系

在人员流动频繁的现代社会,预防疥疮需要建立多道防线:个人卫生是"基础城墙"——每日沐浴后重点清洁指缝等死角;出差住宿时,自带床单相当于设置"物理隔离带",或用专业消毒剂进行"化学防御"。特别要警惕性接触传播这条"高速通道",使用安全套虽能降低风险,但皮肤直接接触仍可能造成传染。

对于已发病的家庭,要将患者衣物单独清洗,阳光下暴晒的紫外线是天然的"疥螨焚化炉"。保姆等长期接触者建议进行皮肤检查,这就像给家庭健康安装"生物监测器"。

疥疮虽不是危及生命的重病,但它像一位顽固的谈判专家,要求我们必须全盘接受其治疗条件。只有同时落实个人治疗、环境消毒和接触者管理这三重奏,才能彻底终结这场皮肤上的微型战争。记住,当夜间莫名瘙痒持续超过一周,别急着归咎于过敏——去皮肤科做次矿物油刮取检查,或许能发现这些潜伏的微小敌人。若确诊疥疮,治疗期间需保持耐心与细心。个人衣物、床品要勤换洗晾晒,避免再次感染。同时,家人等密切接触者也要配合检查与预防,如此多管齐下,方能战胜疥疮,重归健康生活。