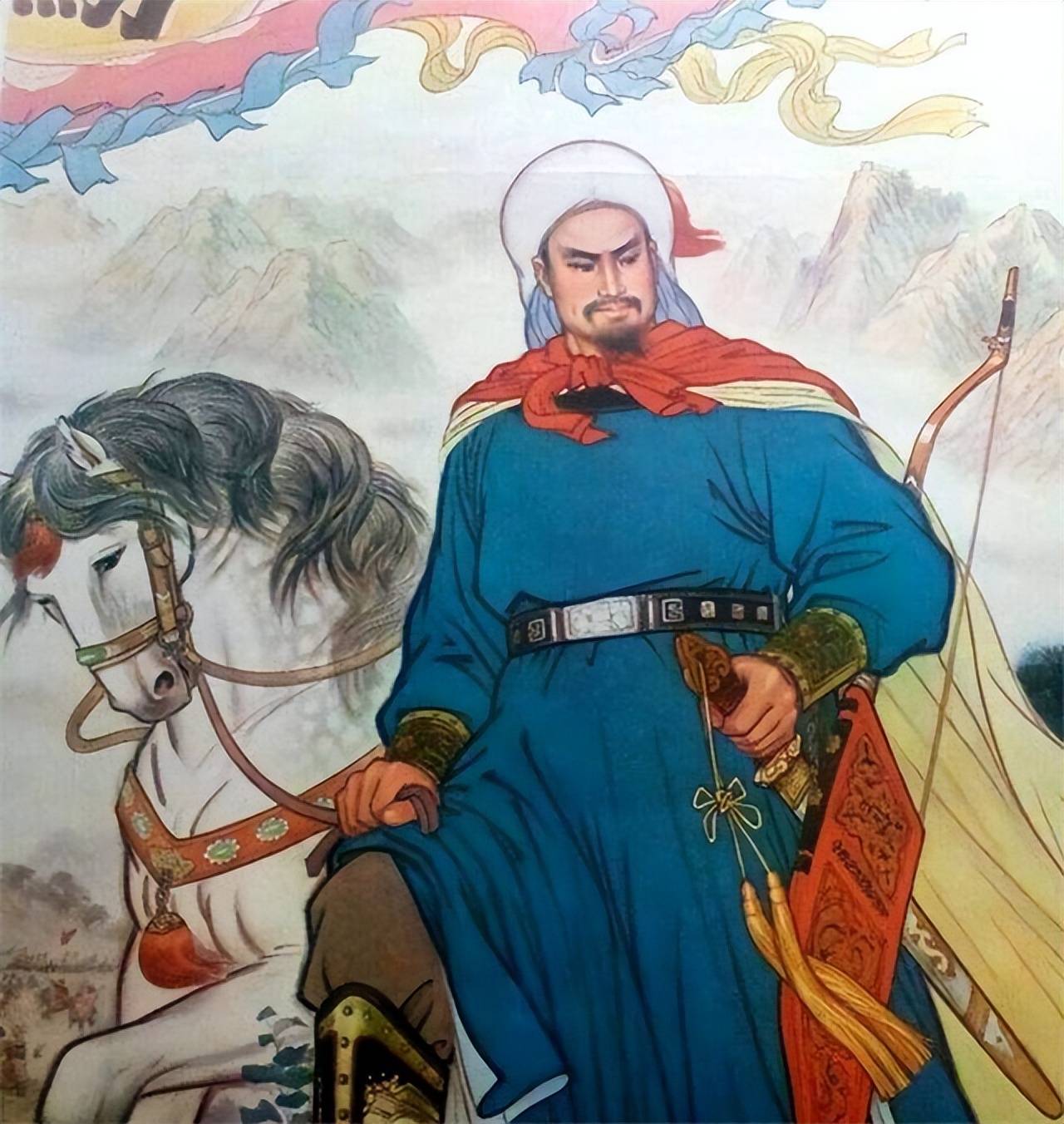

原创 李自成一生中最大的失误是什么?

历史开讲

李自成,作为中国明朝末期与清朝初期的关键人物,历经了波澜壮阔的一生。他的命运充满传奇色彩,但也因为一些战略上的重大失误,使得他最终成为历史的反面教材。如果要总结李自成一生中最致命的缺陷,那便是缺乏长远的战略眼光,过于短视与冲动,致使他错失了许多宝贵的机会。

李自成,作为明朝末期起义军的领袖之一,曾带领大军突破重围,攻入了北京城,成功推翻了腐朽的明朝政权。然而,他并未能在胜利后稳固自己的统治地位,反而疏于管理,纵容下属将领的腐败行为,导致民众的不满情绪日益加剧。更为致命的是,他未能察觉到新兴的清朝威胁,也没有及时展开与清朝的决战,最终错失了防守的黄金时机。

要理解李自成的战略失误,必须从明朝末期的历史背景入手。那时,明朝政权已腐朽不堪,内忧外患,人民疾苦。李自成带领的农民起义军在连续的战斗中屡屡获胜,最终攻占了北京城,这一战可谓是历史性的胜利,是“世界属于人民”的最好写照。李自成和起义军的这一胜利,象征着农民反抗压迫的巨大力量,但其后的一系列决策却暴露出他战略眼光的短浅。

尤其是在攻占北京后,李自成没有顺势南下,迅速消灭南明政权,从而一举巩固自己在全国的控制力。反之,他对南明的威胁估计不足,使其得以喘息并重新集结力量。这一战略上的重大失误,直接影响了后续局势的发展,为南明政权的强力反击提供了时间与空间。而李自成此时却把大量精力放在了内部的政治斗争上,着眼于清除异己以确保自己权力的稳固,而忽略了外部敌人的存在与威胁。

李自成似乎过于轻视了政治斗争的持续性和复杂性,认为自己已经赢得了足够的胜利,理应稍作休整。然而,政治斗争从未停止。当他忙于内耗时,外部的清朝、南明等势力却在暗中积蓄力量。错失了防范和进攻的最佳时机,使得李自成的大顺政权迅速走向了灭亡,成为历史的一段插曲。

另一个影响李自成政权稳定的因素,便是他过度依赖民间力量。起初,这些由农民组成的义军为李自成带来了强大的支持,使得他迅速在战场上取得胜利。但随着政权的建立,李自成发现,这种依赖逐渐变得紧张,甚至为政权带来了巨大的隐患。农民起义军的主要维系方式是抢掠和分赃,这在战时有效,但在政权稳定后,这一方式难以为继。

资源有限,部队的赃款已经无法支撑庞大的军队。随着战争的结束,分赃制度的弊端暴露无遗,导致军队内部不满情绪积压,士气开始低落。此外,农民起义军的士兵大多缺乏管理经验,他们在战斗中表现英勇,但在治理政务方面却显得力不从心。李自成并未及时进行有效的改革,导致政务运行迟缓,政治体制的不稳定,使得大顺政权无法形成足够的凝聚力和执行力。

民间力量的参与使得政权的合法性面临巨大挑战。李自成虽然试图进行政治改革,但在民间力量的制约下,改革往往半途而废。与此同时,由于政权的不稳定,民众的支持度逐渐减弱,特别是南明政权在短暂沉寂后逐渐崛起,民众对其的支持回升。此时,大顺政权便陷入了前所未有的困境。

在管理方面,李自成也暴露出了明显的短板。特别是在经济和人事管理上,他未能提出有效的政策来稳定物价、恢复生产,导致百姓疾苦。粮食短缺、物价上涨等问题未能得到有效解决,甚至愈加恶化,这进一步动摇了民众对大顺政权的信任。

在军事管理上,李自成未能保持起义军的纪律性,军队腐化现象严重。虽然起义军初期士气高涨,但随着时间的推移,战斗疲劳、内部分裂等问题愈加突出。李自成未能有效处理军队中的纷争,使得士气和战斗力大幅下降。此外,他对内部权力斗争的处理过于宽容,不果断、不精准的领导方式导致了政权内部的不满和动荡。

李自成在治国理政中,过度自信,忽视了现实中的政治和经济挑战。他过于强调农民起义军的理想主义,而没有系统地解决政权运作中的核心问题。政权的腐败、内部分裂与政治对立日益加剧,逐步侵蚀了大顺政权的根基。

最终,李自成的大顺王朝未能在短短的数年间建立起一个稳定、强大的政权。面对南明和外部的压力,他的政权逐渐支离破碎。在这场历史悲剧中,李自成一生的最大失误便是未能把握战略机遇,疏于管理,无法有效团结起义军内部的力量,这些都导致了大顺政权的迅速衰败。

许多人认为,李自成的失败是注定的,归根结底他缺乏治理国家的经验和能力,然而不能否认的是,这位农民起义的领袖曾一度改写了中国历史。他不仅为民众的利益而战斗,还曾有过宏大的理想与追求,尽管这些理想最终未能实现。

从李自成的故事中,我们能够深刻认识到:领导者必须具备长远的战略眼光和务实的治理能力。在复杂的历史环境下,只有善于管理、团结力量并把握时机,才能够实现一个国家的长期稳定与繁荣。