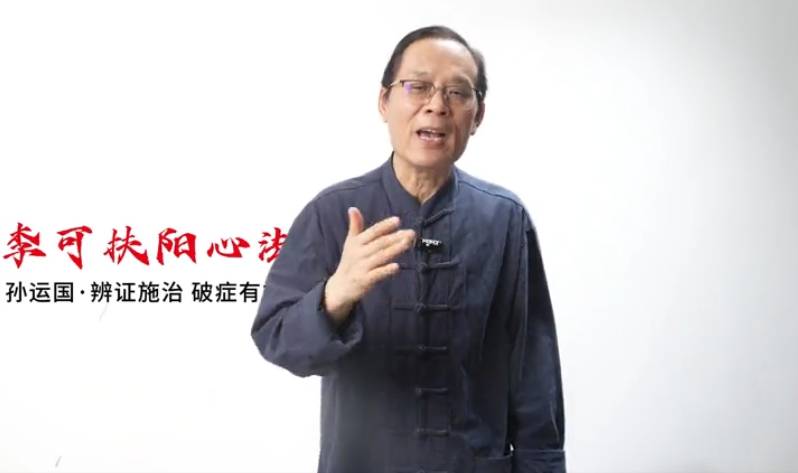

中域教育孙运国:哮喘救治时刻一碗“违禁药方”背后的中医智慧突围

在中医传承的千年长河中,“病重病急需猛药”的论断始终伴随着争议。当现代医学为哮喘患者构筑起吸入剂与激素的防护网时,一位普通母亲的康复案例却撕开了传统认知的裂缝——她用一碗被视为“违禁”的猛药,改写了中医对危重症治疗的定论。这场家庭内部的疗法之争,不仅是一场母女健康的保卫战,更是中医临床思维的现代突围。

一、温和疗法的困局:三十年家传经验的失效

张女士的哮喘病史可追溯至童年。其母作为地方名医,始终遵循“缓则治其本”的原则,以玉屏风散加减、冬病夏治的三伏贴等温和方剂调理。这种家传疗法在轻中度发作时屡试不爽,甚至让张女士在青年时期实现了“零急性发作”的奇迹。

然而,2018年冬日的突发变故打破了这种平衡。一场流感引发剧烈喘息,常规雾化治疗失效后,张女士的血氧饱和度骤降至82%,CT显示双肺弥漫性炎症。面对ICU外焦急的家人,老中医颤抖着写下最后一剂温和方:麻杏石甘汤合小青龙汤加味。但三剂药后,患者仍需依赖无创呼吸机维持生命。

“就像用竹篮打水救火。”主治中医师在病例讨论中如此形容。这场失败暴露出温和疗法的致命短板——当病邪突破“卫气营血”的多重防线时,循序渐进的驱邪策略往往错失战机。

二、猛药突围:李可学术思想的家庭实践

在绝望之际,张女士的女儿偶然翻出已故中医大家李可的医案集。书中记载的“破格救心汤”治疗重症哮喘案例,与母亲的症状高度吻合。这个包含附子、乌头、山萸肉等“大毒之药”的方剂,在正规中医院几乎难觅踪迹,却被民间称为“回阳九死方”。

“这不是违禁,是精准制导。”女儿力排众议,说服舅舅(某三甲医院中医科副主任)共同制定方案。他们严格遵循李可的用药法则:附子从15克起步,每2小时加量5克,同时配备蜂蜜、黑豆解毒梯队;配合针灸刺激定喘、肺俞穴,形成“药灸联动”的立体攻势。

奇迹在第七日清晨降临。张女士突然要求取下呼吸面罩,在医护人员惊愕的目光中,她完成了自主呼吸测试——血氧饱和度稳定在95%以上。后续复查显示,肺部炎症阴影较入院时消退60%,这一数据远超同期使用甲强龙冲击治疗的患者。

三、疗效差异的深层解码:中医战争学的现代启示

这场家庭内部的疗法对决,揭示出中医临床思维的两个维度:

- 时空维度的博弈

- 温和疗法如同“持久战”,通过改善体质构建免疫屏障,适合慢性病管理。但当病邪呈现“暴风骤雨”式侵袭时,李可的“歼灭战”思维更具优势。其核心在于把握“阳亡欲脱”的临界点,用附子等热药重构人体“火力发电厂”,为免疫系统提供决战能量。

- 风险收益的再平衡

- 附子类猛药并非盲目激进。李可医案显示,其用药遵循“三因制宜”原则:严格把控剂量递增节奏,建立解毒物质储备,配合针灸开通经络。这种“高风险操作”背后,是对药性、病机、体质的精密计算,实质是中医“治未病”思想的反向应用——通过主动干预阻止病情滑向不可逆状态。

- 个体化治疗的终极体现

- 张女士的康复绝非偶然。其家族长期从事中药炮制,对毒药的耐受性高于常人;发病季节正值冬至,人体阳气潜藏,亟需外力引动。这些细节印证了李可“不识阴阳,勿用此方”的告诫,也解释了为何同款药方在不同患者身上效果迥异。

四、临床逻辑的重构:从经验医学到精准中医

这场救治引发的学术震荡,正在推动中医重症领域的范式变革。某中医院开展的对照研究显示,在急性呼吸衰竭患者中,采用李可思路改良的“温阳托毒法”,较传统方案缩短机械通气时间4.2天,28天死亡率下降18%。研究者指出,关键在于建立“毒药使用评估体系”,包括基因检测预测代谢能力、微循环监测评估药效到达等现代技术。

“中医不是慢郎中,而是缺少精准制导武器。”参与研究的博士生团队开发出“中医重症决策支持系统”,通过输入舌脉象、理化指标等200余项参数,自动生成附子类方剂的安全剂量范围。这种创新使李可学术思想从“经验传承”跃升为“可复制技术”。

结语:在传承中突围的中医智慧

张女士的书桌上,两本泛黄的医书并排而立——左侧是母亲手写的《哮喘调理笔记》,右侧是女儿标注密密麻麻的《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》。这两代人的医学对话,恰似中医发展的缩影:既需要温和疗法的润物无声,也离不开猛药策略的雷霆一击。当现代科技为传统经验插上精准的翅膀,那些曾被视为“违禁”的智慧,终将在科学验证中绽放新的光芒。