原创 将蜀汉推入深渊的罪魁祸首,既非诸葛亮也非刘禅,而是这4人

在谈到蜀汉灭亡的原因时,很多人将责任归咎于诸葛亮的军事扩张和刘禅的无能,然而,实际上,蜀汉的灭亡并不是由这两人引起的,真正的罪魁祸首是另外四位关键人物。那么,他们到底是谁呢?

首先,许多人批评诸葛亮的北伐,认为那是无意义的战争,浪费民力财力。但其实从蜀汉的实际情况来看,诸葛亮的北伐并非毫无意义,反而有很大的战略价值。

其一,当时蜀汉的老一辈人还在,这些人多来自北方或荆州,支持北伐的意愿强烈,战斗力也非常强。这使得北伐的成功几率相对较高。如果等到这些老一辈人去世后,蜀地的新一代人就缺乏对北伐的兴趣,他们更看重的是保护自己的家园——益州。因此,趁这批人还在,北伐是最合适的时机。

其二,蜀汉作为外来政权,其本土大族并不完全信任中央政权。诸葛亮通过北伐,能够转移这些本土大族的不满情绪,分散他们的注意力,避免他们集中精力在蜀国内部的事务上,保持了政权的稳定。

最后,诸葛亮的北伐并非盲目行动。每次出兵时,他都会避开农忙季节,确保农作物和粮草充足,从而避免因战争而影响民生。通过反复的北伐,蜀军不仅增强了战斗力,还让曹魏疲于应对,保持了双方力量的平衡。这些举措都是为了在长期战争中让蜀汉保持优势。

因此,可以说诸葛亮的北伐是非常有远见的,若非他持续的北伐,蜀汉很可能早就被曹魏超越,甚至早早灭亡。

另外,刘禅虽然不像诸葛亮那样英明,但他依然是一个守成的君主。蜀汉的灭亡,并不是单纯因为刘禅的无能。换作其他君主,也未必能比刘禅更好地治理蜀汉。

然而,本文认为,蜀汉的灭亡主要是由以下四人导致的。

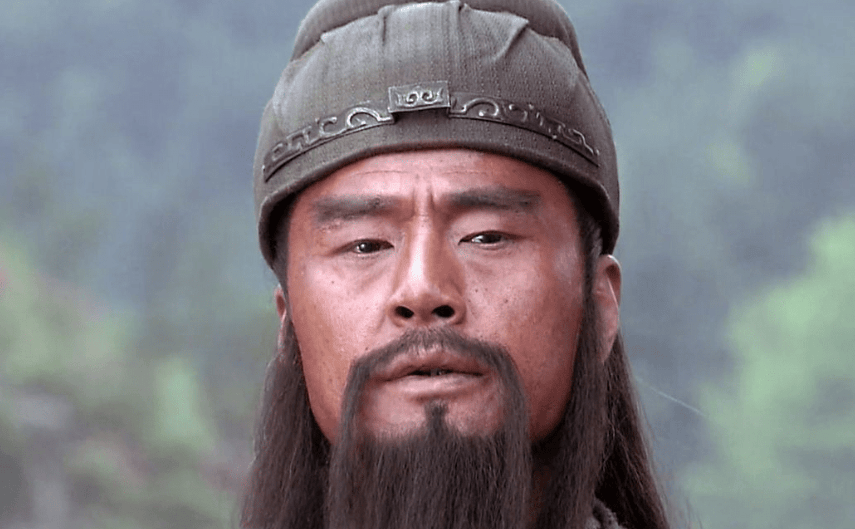

一、关羽

关羽是第一个推动蜀汉走向灭亡的关键人物。为什么这么说呢?因为关羽发动的襄樊之战,使得蜀汉失去了荆州这一重要领土,失去了大量的人口和资源!刘备在汉中战役中虽给曹操造成了较大损失,但蜀汉的力量也因此大幅削弱,短时间内无法再进行大规模战争。作为蜀汉的高层,关羽自然清楚蜀汉的实际情况,但他还是坚持发起襄樊之战。结果,蜀汉的大部分兵力被调往樊城,给了东吴可乘之机。

试想,如果关羽没有攻打樊城,而是守住荆州,东吴如何能攻下荆州?如果荆州没有丢失,蜀汉的军力和资源会更加雄厚,刘备恢复实力后,蜀汉可以和东吴、曹魏共同抗衡,振兴汉室的希望也会更大。

二、刘备

尽管关羽去世导致荆州丢失,这对蜀汉的打击极大,但刘备手中仍保持着一支强大的军队,这支军队也在汉中打击了曹魏。刘备的军队是蜀汉的核心力量,具有很大的战略优势。也正因如此,蜀汉的将领们劝说刘备不要伐吴,而应该把军队用来对抗曹魏,因为蜀汉的陆军最擅长作战,但与东吴打水战并不合适。

遗憾的是,刘备因仇恨而决定伐吴,为关羽复仇,结果兵败夷陵,蜀汉最精锐的军队损失殆尽。这一失败让蜀军的战斗力大幅下降,也为蜀汉的灭亡埋下了隐患。若没有这场败战,蜀汉的实力会更强,也许能够在后来的北伐中形成更大的威胁。

三、姜维

在蜀汉历史上,真正实施穷兵黩武政策的人并非诸葛亮,而是姜维。虽然姜维忠心耿耿,但他缺乏应有的军事才能。诸葛亮的北伐虽然战斗艰难,但至少给民众留下了一定的恢复机会,并且每次北伐也打击了魏国的嚣张气焰。而姜维的多次北伐则没有任何休养生息的机会,且屡次失败,导致蜀汉人心不稳。甚至连廖化等老将也批评姜维的北伐太过耗费民力,完全是劳民伤财。如果不是姜维提前消耗了蜀汉的国力,蜀汉的灭亡可能会被推迟。

四、谯周

要攻破一个坚固的堡垒,最有效的方法往往是瓦解内部的抵抗。当蜀汉的内部分裂时,邓艾就能轻松攻入蜀汉腹地。谯周的“仇国论”思想大肆传播,导致许多蜀汉官员和百姓开始接受投降的理念。大家认为,蜀汉无法击败曹魏,与其继续抵抗,不如趁早归顺。正是这种思想的蔓延,使得邓艾能够顺利入侵成都,最终刘禅被迫投降,蜀汉灭亡。

结语