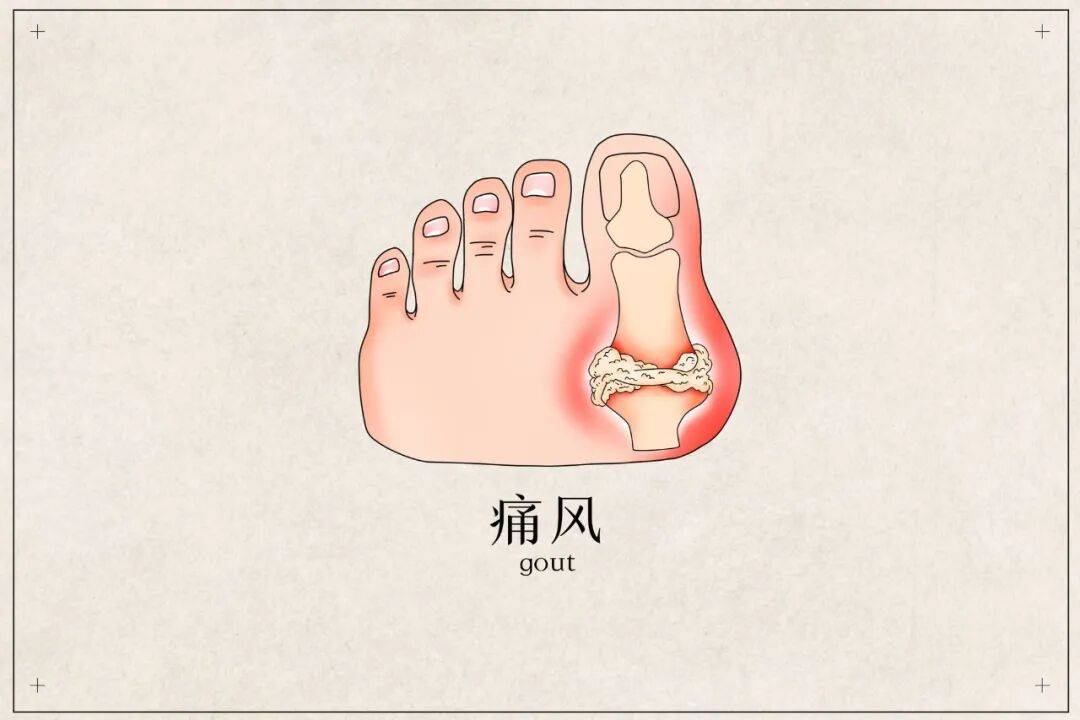

痛风药秋水仙碱:吃对是宝,吃错是毒

秋水仙碱是痛风患者既熟悉又害怕的一种药物。它能在痛风急性发作时快速缓解关节剧痛,但若使用不当,又可引发严重中毒反应,甚至危及生命。

为何吃错会中毒

秋水仙碱能够快速缓解痛风急性发作时出现的红肿热痛症状,原因在于其具有独特的药理作用机制。一方面,它能抑制中性粒细胞的活性,阻止炎症因子释放,减少乳酸以及尿酸盐结晶在体内的沉积。另一方面,它能对炎症介质进行调节,通过抑制相关物质的合成来降低血管通透性,减轻炎症反应。此外,小剂量使用秋水仙碱还能起到预防痛风复发、减少溶晶性炎症发生的作用。

秋水仙碱的治疗剂量与中毒剂量非常接近,成人单日最大安全剂量为6毫克,超过该剂量会显著增加中毒风险。其毒性可能对身体多个系统造成损害。用药后6~12小时,使用者可能出现恶心、呕吐、腹泻等早期中毒症状,若症状持续或加重,可能引发脱水,还可能出现白细胞减少等进展期表现。

肾功能不全者、老年人等特殊人群使用秋水仙碱时必须格外谨慎。这类人群的身体代谢和排泄能力相对较弱,药物在体内易发生蓄积,增加中毒的概率。

记住两原则防中毒

在服用秋水仙碱时,为避免中毒,大家要牢记两个原则。

原则一:严格把握用药时机与剂量

急性期痛风发作后的24~48小时是使用秋水仙碱进行干预的“黄金时期”。在这个阶段,患者关节部位会有大量中性粒细胞浸润,而秋水仙碱能够有效阻断炎症级联反应,从而更好地缓解症状。

秋水仙碱的推荐用药方案需按阶段执行:初始用药时,先口服1毫克,间隔1小时后再服用0.5毫克;首次服药12小时后,进入维持剂量阶段,每次服用0.5毫克,每日服用1~3次。维持剂量需持续服用,直至痛风症状得到缓解,或服药的累计剂量达到6毫克为止。整个用药疗程通常不超过7天,一旦症状消失应停止用药。

预防复发在预防痛风复发方面,秋水仙碱可配合降尿酸药物使用。当开始使用别嘌醇、非布司他这类降尿酸药物时,血尿酸水平可能会出现骤降,这种情况容易诱发溶晶性炎症。为避免该问题,可联合使用小剂量秋水仙碱,每日剂量为0.5毫克,持续用药3~6个月。不过要注意,此方案仅适用于没有活动性感染且肝肾功能正常的人群。此外,在整个用药期间,患者要定期进行血常规及肝肾功能检查。

原则二:规避药物相互作用与禁忌证

在使用秋水仙碱治疗或预防痛风时,应重点规避药物相互作用并明确禁忌情况,以保障用药安全。

秋水仙碱存在致畸风险,孕妇及哺乳期女性禁用。严重肾功能不全患者也要禁用,该类患者对药物的代谢和排泄能力不足,易导致药物蓄积中毒。

老年人使用秋水仙碱时,起始剂量需减半,每次服用0.5毫克,同时要密切监测血常规,关注白细胞、血小板等指标变化,避免出现血液系统不良反应。胃肠道疾病患者用药时,可将药物与食物同服,或选择肠溶片剂型,以减少药物对胃肠道黏膜的刺激。

在药物相互作用方面,需特别注意三类情况。第一,秋水仙碱与非甾体类抗炎药联用时,会增加胃肠道出血的风险,因此用药时建议间隔2小时,以减少两者的相互影响。第二,与抗凝药(如华法林)联用时,秋水仙碱会抑制血小板功能,可能影响抗凝效果,因此需定期监测INR值(国际标准化比值),根据监测结果调整用药方案。第三,服用秋水仙碱期间要严格避免饮用西柚汁。西柚汁会抑制体内CYP3A4酶的活性,导致秋水仙碱的血药浓度大幅升高,增加中毒风险。

需要进行痛风长期管理的患者,除了规范使用秋水仙碱,还应配合饮食控制,限制动物内脏、海鲜等高嘌呤食物的摄入。同时,每3~6个月需进行一次检查,检测项目包括肝肾功能、血常规及尿酸水平,通过定期监测及时掌握身体状况和病情变化,为后续治疗方案的调整提供依据。

秋水仙碱是痛风治疗中重要的药物,但该药的安全性高度依赖规范使用。因此,患者必须在医生的指导下使用,在有效控制炎症的同时,最大限度降低用药风险,避免不良反应的发生。

文:浙江省杭州市萧山区中医院肾内风湿血液科 闻瑶

编辑:穆薪宇 李诗尧

校对:于洋