股价跌回五年前,营销研发投入失衡,珀莱雅转型遇挑战

缺席19个月的首席营销官(CMO)职位也被重新填补,由曾任职泡泡玛特、蕉下的果小出任。果小的加入,被外界普遍解读为珀莱雅在品牌建设与潮流文化领域的关键一步。只是,果小虽长于营销,但珀莱雅的真正瓶颈在于研发与产品创新,过度依赖营销人才,可能让转型停留在表面。

近年来,国货美妆行业在消费升级与资本追捧的双重推动下走上了快车道。自2024年底毛戈平成功登陆港股后,美妆企业上市热潮再次掀起,仅2025年上半年,就有17家相关企业冲击IPO,显示出行业的活跃与热度。

这一背景下,珀莱雅无疑是最受关注的明星公司之一。凭借灵敏的营销嗅觉、强大的渠道能力,以及对流量趋势的紧跟,它一度成为行业的领跑者。外界曾将珀莱雅视作国货美妆的代表样本,高管更迭带来年轻化,分红创下纪录,甚至计划赴港上市,似乎一切都在风口之上。

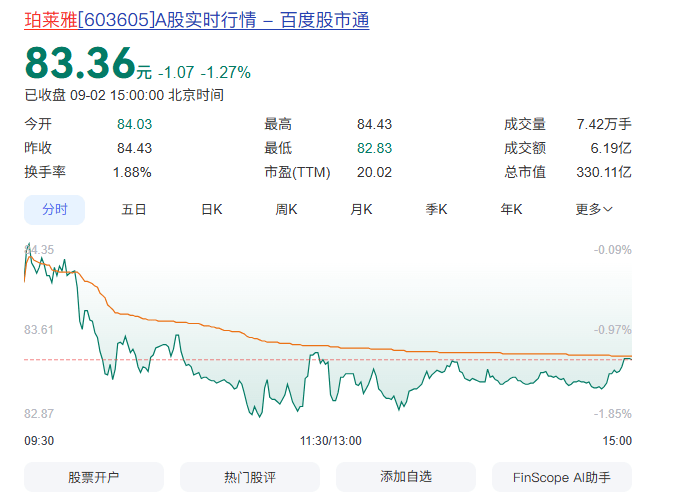

然而,资本市场却给出了截然不同的答案。珀莱雅的股价并没有随着亮眼的业绩水涨船高,反而持续下滑,甚至跌回五年前的水平。表面繁荣与股价低迷之间的落差,不仅映射了市场情绪的转变,更揭示了其增长模式背后的深层隐忧。

营收增速大幅放缓,主品牌五年来首现负增长

从数据上看,珀莱雅依旧保持了正向增长。2025年上半年,公司实现营业收入53.62亿元,同比增长7.21%;归母净利润7.99亿元,同比增长13.80%。这样的成绩在消费行业中并不逊色。

但放到其自身历史对比中,却难言亮眼。去年同期,珀莱雅营收增速高达37.9%,净利润增速更是达到40.48%。如今个位数的增幅,意味着珀莱雅告别了高增长时代,进入了一个相对平缓的周期。

更令人担忧的是,增长结构出现了不平衡。今年上半年,珀莱雅的主品牌收入39.79亿元,同比微降0.08%,这是近五年来首次出现负增长。

从珀莱雅官方公布的数据来看,其上半年营收主要依赖线上电商和促销投放。换句话说,公司的增长质量在下降,更加依赖流量平台和折扣驱动。业绩高度绑定线上平台,也意味着平台规则或流量成本一旦发生变化,公司的经营风险便会被迅速放大。

与此同时,珀莱雅的库存压力也开始显现。公司存货周转天数达到85.53天,存货余额6.29亿元,并计提跌价准备7244万元。这些迹象都表明,珀莱雅的增长动能正在减弱。

如果说增长放缓还可以归因于行业环境,那么营销与研发的失衡,则是珀莱雅模式的根本性风险。长期以来,珀莱雅以营销见长。无论是明星代言、综艺冠名,还是社交平台种草,营销投入占据了公司极大比重。

2025年上半年,公司销售费用同比增加13.64%,达到26.59亿元,占营收近一半。其中,形象宣传推广费高达23.99亿元。

相比之下,珀莱雅研发投入却始终偏低。2024年研发费用仅约2.1亿元,占营收比例只有1.95%。这一水平不仅远低于国际大牌动辄5%—10%的标准,也不及国内部分同行。

短期来看,密集投放可以带来销量,但长期来看,缺乏硬核产品支撑的模式难以穿越周期。尤其是在消费者越来越关注功效和安全的背景下,线上流量正在逐渐见顶,单靠营销带来的“虚胖”增长难以支撑资本市场的高估值。

股价重回五年前,市盈率远低于行业平均值,高层大换血

值得注意的是,珀莱雅虽然公布了业绩,但股价却跌回到了五年前的水平。这背后的核心问题在于,其业绩表现与市场估值出现了明显错配。

一方面,公司营收和利润的增速大幅放缓,导致资本市场不再愿意为其支付高增长预期下的溢价。目前,珀莱雅的市盈率已降至20.42倍,远低于行业平均的42.91倍,反映出市场对其未来增长信心的减弱。

另一方面,珀莱雅的增长质量也受到质疑。公司的销售费用居高不下,而研发投入相对不足,这种依赖营销而非核心产品力的增长模式,被认为缺乏可持续性,使投资者担心其长期竞争力。

除了业绩结构的隐忧,管理层的变化也让市场对珀莱雅充满观察。

2024年9月,创始人侯军呈的儿子侯亚孟接任总经理,正式完成“二代接班”。这位85后继任者拥有海外背景,曾主导彩妆子品牌的运营,擅长线上打法和新消费思路。从履历看,他代表了公司向年轻化、国际化过渡的趋势。

然而,珀莱雅的接班并未止步于内部传承,而是伴随着一轮高层大换血。8月27日,公司宣布多项人事调整,任命具有国际投行背景的范明曦为独立董事,具备跨国公司管理经验的薛霞为董事会秘书。

与此同时,缺席19个月的首席营销官(CMO)职位也被重新填补,由曾任职泡泡玛特、蕉下的果小出任。果小的加入,被外界普遍解读为珀莱雅在品牌建设与潮流文化领域的关键一步。

只是,市场对珀莱雅的担忧并未消除。果小虽长于营销,但珀莱雅的真正瓶颈在于研发与产品创新,过度依赖营销人才,可能让转型停留在表面。

过于年轻的继承人与新任高管团队之间仍需时间磨合,双方能否在复杂竞争中形成稳定的决策合力,仍是未知数。

随着二代接班,高层换血,珀莱雅的一系列动作终于在9月1日迎来了落地案例,珀莱雅官宣独家投资彩妆品牌“花知晓”,持股比例达到38.45%,仅次于创始人杨子枫。

花知晓的特别之处在于,它在日本和欧美市场表现突出,是国货彩妆出海的头部品牌。珀莱雅的这一举动,也被外界解读为向外突破的进一步尝试。

总体而言,这一轮人事调整和战略落子,确实标志着珀莱雅进入关键转型阶段。家族二代的上位保证了延续性,而职业经理人的引入提供了专业性。

如果二者能够形成合力,并真正把战略重点转向研发与产品创新,那么这场大换血或许能成为转折点;反之,如果依然延续以营销为核心的逻辑,那么即便高层阵容豪华,股价和市场信心也未必会恢复。

结语:营销驱动向产品驱动转型才是长远之路

截至9月2日收盘,珀莱雅股价跌1.27%,报83.36元/股,市值330.11亿元。在行业竞争愈发激烈的背景下,珀莱雅未来的突围方向已经十分明确,必须完成从营销驱动到产品驱动的转型。

随着流量红利逐渐消退,消费者更加理性,长期主义成为生存法则。股价持续走低不仅是市场对其旧增长模式的质疑,更是一种警示,未来的美妆品牌价值不在于声量高低,而取决于产品能否真正赢得人心。

珀莱雅的案例折射出整个国货美妆行业的共同挑战,在营销大战之后,如何构建持续创新的产品体系和品牌壁垒,如何在高速增长后实现健康、可持续的发展。

显然,这不是珀莱雅一家的问题,而是整个行业需要认真思考的答案。

文:新黄河科技与大健康研究院 周微

营销驱动向产品驱动转型才是长远之路。