在当前这种婚姻文化,中国男性陷入不敢结婚困局!

当下中国婚姻制度正悄然经历深刻变革,其内在逻辑与社会影响值得深入探讨。从男性群体视角观察,当代婚姻的经济门槛已形成显著压力。以河南上蔡县彩礼纠纷案为例,男方为缔结婚姻关系分3次支付36.6万元彩礼并赠送五金首饰,却在婚后四个月因矛盾分道扬镳。由于未办理结婚登记,法院仅判决女方返还24万元,剩余款项及财物损失达12万余元,更造成当事人两年婚恋黄金期的机会成本流失。此类案例折射出当代青年在婚姻选择中的现实困境——当经济投入与情感回报严重失衡时,婚姻已从情感共同体异化为风险投资。

对比改革开放初期的婚姻形态,这种转变尤为显著。20世纪80年代,普通工人半年收入即可购置"三转一响"(自行车、手表、缝纫机、收音机)等结婚标配,单位福利分房制度更消解了住房焦虑。夫妻双方通过共同储蓄实现家庭发展,物质匮乏反而强化了情感联结。而今,婚姻成本呈现指数级增长:农村地区平均彩礼达12.8万元,相当于农民人均可支配收入的4.2倍,江西、福建部分农村地区更突破30万元;一线城市首套房首付需普通白领10余年积蓄,叠加平均15万元的彩礼及婚礼开支,婚姻缔结成本已远超普通家庭承受能力。

这种结构性变迁背后,是消费主义对婚姻关系的深度渗透。当"爱她就送限量包"的营销话术与"彩礼不足10万即是不爱"的社会认知形成共振,婚姻关系逐渐被物化为经济实力的证明场域。男性群体陷入"不花钱即无诚意"的道德困境,女性则承受着物质标准与情感需求的双重挤压。这种异化现象导致当代青年将婚姻类比为商业合作,与父辈"合伙创业"式的婚姻模式形成鲜明对比。

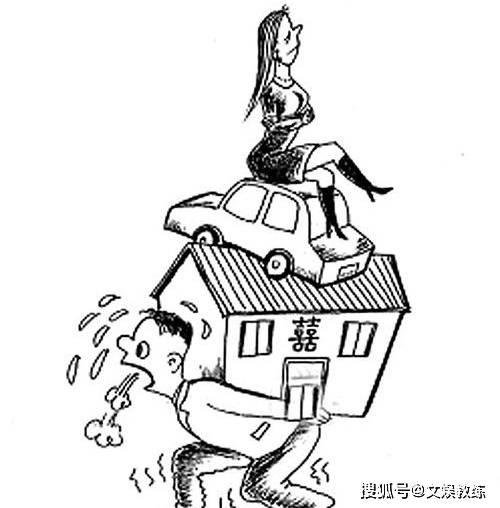

数据揭示的不仅是经济压力,更是社会关系的重构。当婚姻从情感共同体异化为经济联合体,其稳定性必然受到挑战。这种变革既反映着社会发展阶段的必然性,也警示着传统婚姻制度与现代价值体系的碰撞。如何在物质追求与情感需求间寻求平衡,成为当代社会必须面对的重大命题。在当今社会,婚姻这一传统的人生大事,对于多数年轻人而言,已然成为了一场沉重的经济博弈,其背后所引发的种种问题,值得我们深入探讨与反思。对于大部分年轻人来说,步入婚姻殿堂往往意味着要耗尽父母一生的积蓄。这种巨大的经济压力,如同一座无形的大山,直接转化为婚后难以摆脱的生存焦虑。每月数千元的房贷,宛如一副沉重的枷锁,紧紧束缚着已婚男性的脚步,让他们不敢轻易失业,不敢生病,生怕稍有不慎,便陷入生活的困境。

然而,比这高昂的经济成本更令人担忧的是,婚姻似乎正在逐渐失去其原本的情感内核,沦为一场明码标价的交易。某婚恋网站发布的单身人群婚俗观念调查报告显示,高达86.93%的年轻人认可彩礼习俗,其中超过半数的彩礼金额在5万至15万之间。但当前的婚礼市场,对彩礼和嫁妆的要求却明显不对等。65%的女性要求彩礼在10万以上,同时还希望男方购置婚房,而对于嫁妆,却普遍持一种可给可不给的随意态度。这种失衡的要求,进一步催生了畸形的婚姻交易模式。房产证上写着女方的名字,房贷却由男方独自承担,而女方的收入则自行保管,这种不公平的现象屡见不鲜。司法数据更是揭示了婚姻背后的残酷现实。根据婚姻案件的统计,涉及房产分割的离婚案件占比高达78.6%,而在这类诉讼中,72%是由女方主动提出的。在经济利益的驱使下,夫妻生活仿佛变成了一场谍战剧般的游戏。聊天记录成为潜在的证据,工资条需要刻意隐瞒,就连平常的转账都得注明借款用途,生怕哪天离婚时,财产被对方分走。

而最让男性望而却步的,是离婚后可能面临的几乎万劫不复的代价。官方数据显示,上半年全国离婚对数为133.1万对,结婚对数为353.9万对,离婚结婚比高达37.6%,这意味着每十对新人结婚,就有四对最终走向离婚。离婚对男女的影响截然不同。从各地的诉讼案例来看,男性离婚时不仅要被分走一半的房产,通常还要背负婚前为凑彩礼而欠下的债务。某婚恋平台的再婚调查更是残酷地揭示了现实:离婚男性的再婚成功率仅为1%,有债务记录的男性基本无人愿意接触。社会偏见更是进一步放大了男性的困境。在传统观念中,女性离婚往往被视为遇人不淑,而男性离婚却容易被贴上没本事的标签。这种不公平的社会评价,无疑让男性在婚姻的道路上更加举步维艰。

婚姻,本应是两个人基于爱情而共同组建的家庭,是情感的归宿和生活的港湾。然而,在当今社会,它却似乎变成了一场充满算计和博弈的经济游戏。这究竟是社会的进步还是倒退?值得我们每一个人深思。男性不婚潮:社会转型期的深层剖析在家庭经济遭遇困境时,男性往往成为被指责“窝囊”“不上进”的对象。然而,当下所呈现的男性不婚潮现象,绝非是男性懦弱的表现,实则是社会转型期必然经历的阵痛,其背后是多重矛盾的集中凸显。

其一,传统性别分工与现代平等观念的错位冲突。随着女性在经济领域的独立,曾经“男主外女主内”的传统模式已然瓦解。但与此同时,彩礼、婚房等男性在传统婚姻中承担的义务并未随之减轻。这就导致了当下一种颇为尴尬的现状:女性追求权力平等,而男性却似乎独自承担着诸多责任,形成了“权力要平等,责任我独担”的不合理局面。

其二,经济压力对个体尊严的无情挤压。高房价作为城市化进程中土地资源紧张的必然结果,以及天价彩礼所反映出的社会攀比风气,使得婚姻成为了一项需要透支未来三十年才能承担的沉重负债。对于男性而言,为了维护基本的生存尊严,在婚姻面前选择退而求其次,似乎成了一种无奈之举。

其三,婚恋观念从集体任务向个人选择的深刻转变。在过去,结婚更多地被视为家族延续的重要使命;而在当下,年轻人更加注重自身的感受和生活质量,不愿为了满足父母的期待而牺牲自己的人生。这种观念的转变,使得婚姻不再是年轻人必须完成的任务,而是成为了基于个人意愿的选择。

这种社会转型所带来的阵痛并非中国所独有,而是工业化社会的普遍现象。以日本为例,日本国家统计局的数据显示,2020年日本男性52岁未婚率已高达28.25%,相较于20年前增长了近5倍。这一数据充分表明,当个体的生存不再过度依赖家庭和单位,个体意识逐渐觉醒时,必然会对传统婚姻制度产生强烈的冲击。从本质上来说,传统的婚姻制度是为农业社会量身打造的生存系统。在农业社会,个人离开家庭往往难以独立生存,因此才形成了男耕女织的生产模式以解决生产问题,多子多福的观念以应对养老问题,以及三从四德的规范以维持家庭秩序。然而,在工业时代,每个人都可以凭借自身的努力获得独立的收入,社保、医保等社会保障制度也为大部分人提供了基本的生存保障,使得人们能够依靠自己养活自己。在这种情况下,婚姻所承担的生存合作功能逐渐弱化。因此,未来的婚姻制度需要做出相应的调整,剥离过度附加的物质枷锁,回归到情感契约的本质。婚姻应当成为个体自由选择的一种生活方式,而非强制性的必选项。只有深刻理解这一社会转型的过程,我们才能跳出“男人抠门,女人物质”这种简单的性别对立叙事,看到背后深刻的社会变革逻辑,从而真正理解这一代人在婚恋方面所面临的焦虑。