【汤医科普】处暑养生全攻略:润燥养脾敛神气,顺应天时保安康——二十四节气养生处暑茶饮及穴位保健

处

SUMMER

暑

2026

CHUSHU

处暑,二十四节气中的第十四个节气,每年公历8月22-24日交节。《月令七十二候集解》云:“处,止也,暑气至此而止矣。”这标志着炎夏正式谢幕,凉爽的秋天拉开序幕。然而,此时天地间并非骤然清凉,而是呈现出“暑气渐退,余热未消,燥气初起”的独特格局。中医强调“天人相应”,处暑养生,关键在于清解余暑、润养初燥、强健脾胃、收敛神气,为秋冬健康打下坚实基础。

一

处暑养生核心:

润燥、养脾、敛神

1. 润燥:对抗初秋燥气,预防口干咽燥、皮肤干、便秘。

2. 养脾:长夏湿气困脾,需健脾祛湿,缓解“秋乏”、食欲不振。

3. 敛神:顺应阳气内收,早睡早起,情志安宁,避免“悲秋”。

二

养生实践要点

(一)起居:顺应天时,防寒保暖

睡眠:早睡(不晚于22:30)早起,保证7-8小时睡眠,助阳气收敛、养阴津。

保暖:昼夜温差大,重点护好颈部(大椎穴)、肚脐(神阙穴)、脚踝/脚心(涌泉穴),避免寒邪入侵引发感冒、腹泻。体弱者、老人、儿童尤需注意。

通风:白天适时开窗,避免穿堂风直吹。

(二)饮食:少辛增酸,甘淡润养

原则

少辛:减生姜、辣椒、花椒、白酒等,防助热伤津。

增酸:加山楂、葡萄、石榴、醋等,收敛肺气,生津润燥。

润燥:多食梨、银耳、百合、莲藕、荸荠、蜂蜜、芝麻、豆浆、鸭肉。

养脾:选山药、莲子、芡实、炒薏米、南瓜、小米、鲫鱼等甘淡之品。

推荐养生茶饮:

1. 百合麦冬莲子饮(润燥安神)

配方:百合10克、麦冬10克、带芯莲子15克、冰糖少许。

功效:缓解口干咽燥、干咳心烦、失眠。脾胃虚寒者加生姜2片。

做法:材料洗净,加水煮沸后小火煮30分钟,加糖调味。

2. 陈皮薏米茯苓茶(健脾祛湿)

配方:陈皮5克、炒薏米15克、茯苓10克。

功效:改善体倦乏力、食欲差、腹胀、舌苔腻。孕妇禁用薏米。

做法:沸水冲泡,焖15分钟后饮用,可复泡。

3. 乌梅陈皮饮(生津开胃)

配方:乌梅2-3枚、陈皮3克、冰糖/蜂蜜适量。

功效:应对“秋老虎”口干、食欲不振。

做法:乌梅、陈皮煮沸5-10分钟,加糖/蜜调味。

(三)穴位按摩:简便有效的日常保健

每日花几分钟按摩,助健脾润燥:

1. 足三里(健运脾胃)

定位:外膝眼下四横指,胫骨边缘。

功效:调理脾胃、补气祛湿、抗疲劳、强免疫。

手法:拇指用力按压揉动,酸胀为度,每侧3分钟。可艾灸(虚寒者佳)。

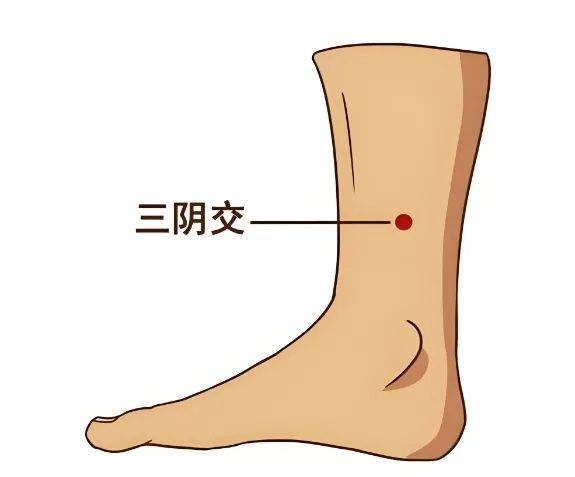

2. 三阴交(滋阴润燥)

定位:内踝尖上四横指,胫骨内侧后缘。

功效:健脾益血、调肝补肾、缓解口干、皮肤干、便秘、失眠。孕妇禁用。

手法:拇指按揉,酸胀即可,每侧3分钟。

3. 天突穴(利咽润肺)

定位:颈部正中,胸骨上窝凹陷处。

功效:缓解咽喉干痒、咳嗽、声音嘶哑。

手法:指腹轻柔向下向内点按或画圈,1-2分钟。忌用力过重!

操作建议:晨起或睡前,按揉足三里、三阴交,点按天突穴。贵在坚持。

(四)运动情志:舒缓平和

运动:选温和舒缓、微汗即止的项目,如散步、太极拳、八段锦、瑜伽。避免剧烈运动大汗伤津。运动后及时保暖补水。

情志:主动收敛心神,保持平和乐观。多听舒缓音乐、练习书画、品茶阅读、登高望远,排解“悲秋”情绪。

三

重点人群提醒

所有人:处暑是防秋燥、调脾胃的关键起点,尽早调整生活习惯。

体弱者/老人:严防受凉,注重保暖(尤其心脑血管),饮食温软,运动量力而行。

儿童:重点防“秋泻”和感冒,注意腹部保暖与饮食卫生。

慢性病患者:遵医嘱,根据自身情况(如呼吸系统、脾胃病)调整养生细节

四

结语

处暑养生,重在把握“润”与“收”。一杯润燥茶饮,几处穴位按摩,顺应天时的起居运动,平和安宁的心境,便是安然度秋的智慧。从处暑开始,悉心养护,为健康金秋打下坚实基础。

(温馨提示:本文为普适性养生建议。体质各异,如有不适或慢性病,请咨询专业中医师。)

作者简介

中西医结合康复科

主治医师

张军

擅长应用超声可视化技术下行针刀微创治疗、神经阻滞、针灸、中药等联合治疗颈椎病、腰椎间盘突出、肩周炎、膝关节骨性关节病、软组织损伤及各种急慢性疼痛疾病。

温馨提示

北京小汤山医院为医保A类定点医院,无需选择定点医院