年过半百,小心这种隐形“杀手”,尤其是这3类人!

很多人认为,“绝经”就是体内的雌激素下降,会导致烦躁、潮热、月经紊乱等绝经期反应,不会对身体造成其他的影响,其实不然。

比如,雌激素对骨代谢有重要的调节作用。随着雌激素水平的持续降低,破骨细胞活性增强会加速骨分解,而成骨细胞功能减弱会减缓骨合成,同时钙吸收效率下降,最终骨量降低、骨脆性增加,出现“骨质疏松”。

哪些女性绝经后更容易得骨质疏松?

第一类是我们不可控制的人群。比如45岁之前,甚至40岁之前绝经,绝经越早,发生骨质疏松的危险性越高;比如有家族史的人群,家族中有些人因为骨质疏松出现了骨折;比如体格比较瘦小的,有些人特别刻意地去减肥,在年纪大了以后会更容易得骨质疏松。

第二类是患有影响骨代谢疾病,或经常使用影响骨代谢药物的人群。比如风湿免疫系统疾病,需要长期使用糖皮质激素;比如消化系统疾病,长期使用一些抑制胃酸的药物。这些情况都会影响钙的吸收,从而更容易引发骨质疏松。

还有一类是和生活习惯有关系的,这种情况是我们可以调控的。比如有些人不爱运动,不爱晒太阳,或者是特别爱抽烟、喝酒、过量喝咖啡或碳酸饮料,这些都是不利于骨量的增加和骨质积累的因素,因此就更容易导致骨质疏松。

因为骨质疏松在早期没有明显表现,所以被我们称为“静悄悄的流行病”。随着病情进展,患者会出现骨痛、脊柱弯曲等情况,再进一步发展就会出现骨折。

所以从没症状到导致骨折,是一个缓慢且隐匿的过程,所以我们经常把骨质疏松称为隐形的“杀手”,对于这些绝经后容易得骨质疏松的女性来说,更应该引起警惕!

怀疑得了骨质疏松,做什么检查可以明确诊断?

一般来说,最常用是骨密度检查,尤其是对于高危人群来说,一定要早期进行骨密度检查来明确诊断,积极干预。

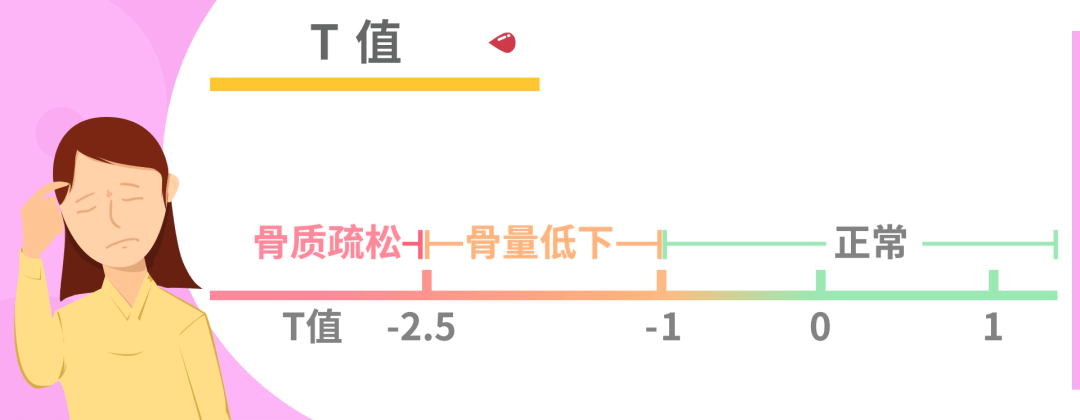

骨密度检查的方法有很多,其中的金标准是双能X线骨密度检查(DXA),这个检查会给出一个T值。

T值在正常情况下是正值,或不会低于-1。但随着年龄增大,骨量越来越减少,T值会慢慢降低,从正值到-1,都算正常情况。

再往后就是从-1到-2.5,这个时候我们称为骨量低下。在50岁以后,有一半人会出现骨量低下,也就是说骨密度值在-1到-2.5之间。

再往下,T值在-2.5以下,我们就可以诊断为骨质疏松。

如果T值在-2.5以下,同时又合并了脆性骨折,就是不需要有太大的外力,稍微一碰就会骨折,这种情况,我们称为严重的骨质疏松。

因为骨质疏松是全身性的,所以测量骨密度的时候会测量多个容易表现出来骨质疏松的部位。一般是腰1到腰4,还会测量髋关节、股骨颈,这些部位经过测量后都会给出一个T值,只要有一个T值在-2.5以下,就可以诊断为骨质疏松症。

除了双能X线骨密度检查,还有一种检查叫定量CT检查(QCT),这种检查方法更精确,但费用稍微高一些,辐射量也稍微大一些,所以一般不作为首选检查。

另外,大家可能还听说过一种检查叫超声骨密度检查,这种方法的好处是价格低廉、没有辐射,但它不能直接测量腰椎、髋部等关键部位的骨矿物质密度,且结果缺乏标准化,所以它不能作为诊断骨质疏松的依据,只适用于大规模人群的筛查。

治疗骨质疏松的药物有哪些?各有哪些优缺点?

治疗骨质疏松的药物非常多,归纳起来有以下几类:

第一类是双膦酸盐类的药物,比如阿伦膦酸钠、唑来膦酸。这类药物比较安全,效果也比较好。但使用时要注意反酸、发热、肾脏损害等不良反应。

第二类是降钙素类的药物,比较常用的是鲑降钙素。这种药物有一个非常好的优点,就是能快速地、有效地缓解骨质疏松性椎体骨折引起的严重疼痛。但要注意,持续使用超过六个月,可能会增加恶性肿瘤的发生风险,所以我们推荐这种药物的使用时间不要超过三个月。

第三类药物是雌激素,特别在刚绝经的时候出现了骨质疏松或骨量低下,就推荐应用雌激素替代治疗。需要特殊注意的是,长期单独使用雌激素会增加子宫内膜癌的风险,所以对于有子宫的女性来讲,使用雌激素替代治疗的同时,需要加用孕激素来对抗这种风险。

第四类药物是选择性的雌激素受体调节剂,雷洛昔芬,这种药物的优点是它可以像雌激素一样对骨骼产生好处,可以提高骨量、提高骨密度。但它不是雌激素,不会对子宫内膜、乳腺的健康状态产生影响。但缺点是,如果刚绝经时用这种药物,会加重潮热、出汗等更年期症状,而且也会增加血栓的风险。

第五类药物是甲状旁腺激素类药物,比如特立帕肽,可以促进骨的形成,但应用时间一般建议不超过两年。

第六类药物是活性维生素D,比如α-骨化醇或骨化三醇,可以提高骨密度,减少骨质疏松性骨折的风险。但应用这种药物有高钙风险,所以不建议同时给予大量的钙剂。

总之,治疗骨质疏松的药物有很多,我们需要在专业医生的指导下正确使用,这样才能让药物在发挥疗效的同时,最大程度上避免不良反应。