老人服用抗衰老“保健品” 半年后查出子宫内膜癌,与保健品有何关系?

近日,楚天都市报一则 “老人服用抗衰老‘保健品’半年后查出子宫内膜癌” 的报道引发广泛关注。这一事件迅速点燃舆论,不少人将矛头直指保健品行业,可保健品真该为此 “背锅” 吗?深入探究后,会发现事情远非这般简单。

先看事件本身。老人因期望通过服用抗衰老保健品重焕青春,没想到身体却出现严重问题,半年后确诊子宫内膜癌。乍一听,保健品似乎罪无可恕,毕竟时间线太过 “巧合”,在服用保健品不久后,病症便浮出水面。但医学是复杂的,癌症的成因更是多因素交织。

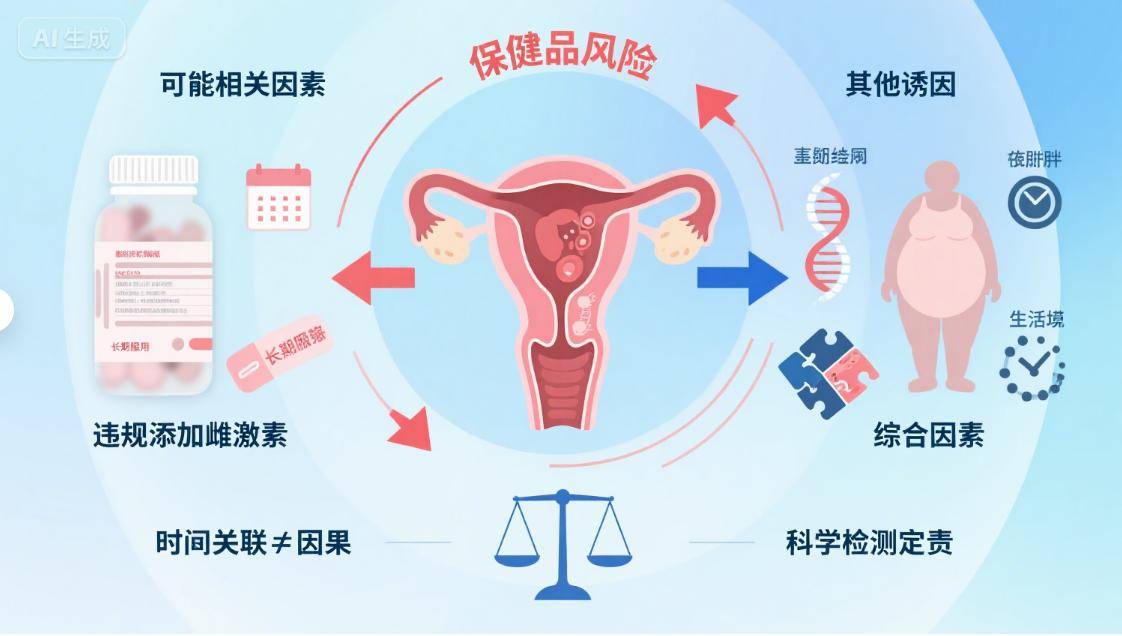

癌症的发生绝非单一因素能决定,它是遗传、生活方式、环境因素以及体内激素水平长期失衡等多种因素综合作用的结果。就子宫内膜癌而言,长期无对抗性的雌激素刺激是重要诱因。从医学研究来看,内源性激素如女性绝经后卵巢功能衰退,雌激素水平波动,可能刺激子宫内膜异常增生;外源性激素若使用不当,像长期大量服用含雌激素的保健品,也会扰乱体内激素平衡。可仅从老人服用保健品和患癌这两个时间点的先后顺序,就判定两者存在必然因果,显然太过草率。

保健品行业乱象确实不少,虚假宣传、违规添加等问题屡见不鲜,让大众对其信任度大打折扣。一些不良商家为逐利,夸大保健品功效,将其吹嘘成能 “包治百病” 的神药,从改善睡眠到抗癌防癌,无所不能,误导消费者。比如曾被曝光的权健事件,一款普通产品经包装后竟被宣传可治愈癌症,让不少患者延误治疗时机。还有诸多号称能延缓衰老的保健品,添加雌激素等成分,却未在产品说明中明确标注,给消费者带来潜在风险。但这并不意味着所有保健品都是 “洪水猛兽”,不能因为个别不良商家的行为,就否定整个行业的存在价值。

从正规角度讲,合格的保健品是经严格审批,在特定范围内对人体机能有调节作用的产品。像补充维生素、矿物质类的保健品,能帮助一些因饮食不均衡或特殊生理阶段而缺乏营养的人群补充营养;部分鱼油类保健品对心血管健康可能有一定辅助作用。当然,这些功效都是在合理摄入、符合适用人群的前提下实现的。

回到老人患子宫内膜癌这件事上,我们需要理性看待。在谴责不良商家的同时,也不能盲目认定就是保健品导致癌症。相关部门应深入调查涉事保健品的成分、生产过程是否合规、有无违规添加等情况,给公众一个科学的结论。消费者也需增强辨别能力,了解保健品与药品的本质区别,保健品不能替代药物治疗疾病;购买保健品时,要选择正规渠道、查看产品资质和成分说明。而保健品行业更应借此契机,加强自律,规范生产经营行为,重塑行业形象。只有多方共同努力,才能让保健品市场健康发展,避免类似事件被片面解读,让无辜者 “背锅”。

下一篇:边吃饭边喝水会影响消化吗