原创 中伏至,身体这些信号提醒你该调养了

到了中伏,天气就要进入特别热的时候,从传统养生来讲,这大热天可不单单是出汗让人难受,更关键的是身体会有无形的损耗,出汗太多会把气和津液给带走,传统养生称之为“气随津脱”。

而且今年中伏是十年里最短的10天,高温集中释放时段,副热带高压一直发力,出现几率达70%的“秋老虎”,加上夜间温度破纪录到30℃以及80%的湿度形成全天候“又热又潮湿的状态”。现在人体容易被湿热侵袭,脾脏一定要严格防止寒凉直接吹,这样才能守住三伏天阳气的根基。

简单来讲,大量出汗流失的可不只是水分,体内的气和津液也跟着被消耗,《素问》里讲:天热时毛孔开张,汗出得多,气也就散出去了,这也就是咱们现在为啥容易出现气津两伤的缘由。那你或许会觉着特容易累,稍微一动弹就没劲,刚喝完水嘴巴还干巴巴的,坐着心脏却忽然跳得挺快,要留意这些信号。

进补忌过猛:别适得其反

一说到虚,很多人就想到人参、鹿茸这类大补的东西,但现在不适合用这些热性很强的补品。因为夏天体内易有积热,这样猛补,就好比李时珍在《本草纲目》里提醒的:“与元气相火不宜辛热”,容易加重内热,导致口疮、烦躁、牙龈肿痛。本想补虚,反而补上了火,这种情况不少见。

要是想轻松、舒服且对身体有滋养作用地度过三伏天,重点就是祛除暑热、给身体补充气液和津液,在这个时候得避免吃太过油腻的食物。

温和补养建议

1、饮食调理

补气血应当选择一些清淡的食材,可以选用五指毛桃、太子参或者西洋参来煲汤或者泡水,这些食材性质比较温和,在补气血的同时不容易引发上火的问题,与人参相比,更加适合现代人的体质状况。

可以多吃些能让唾液分泌增多的食物,像银耳、百合、冬瓜、黄瓜、丝瓜、梨子、酸梅这类味道甘甜且清淡的蔬果,还有菌类和藻类食物,它们都对保持口腔湿润有好处,能缓解口干的症状,也能帮忙祛除体内脏腑的燥热。

适量吃点酸的东西,酸能让人产生口水,还能让汗液收起来,比如说酸梅、西红柿还有醋拌的青菜,都可以加到饮食里。

2、解暑五味梅子饮

乌梅2颗、五味子一小撮约3克、干山楂片3片、甘草片2克,沸水冲泡,焖15分钟左右,温服或放凉喝

酸梅和五味子能让人没那么渴,山楂能帮助消化,甘草起到调和的作用,出汗太多的时候,喝的时候加一小撮盐,能帮助维持体内平衡。

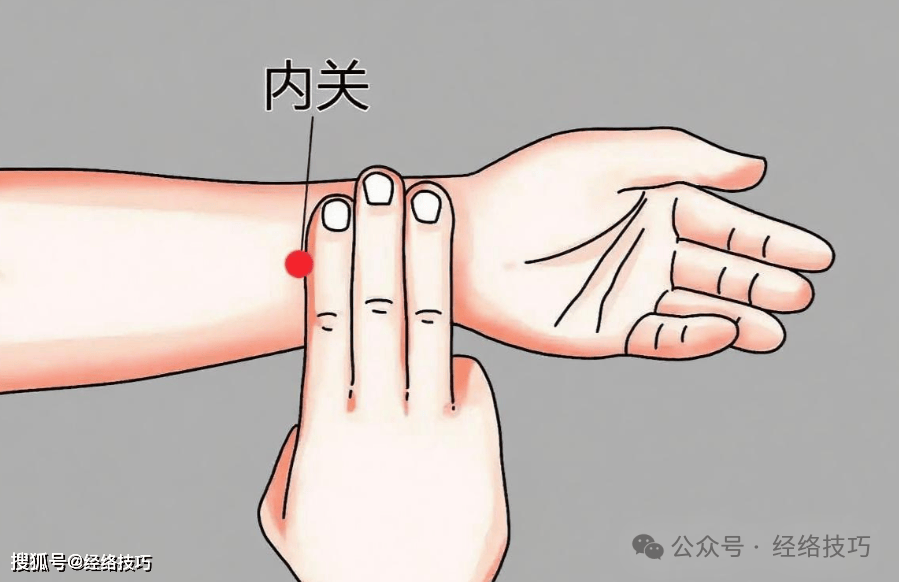

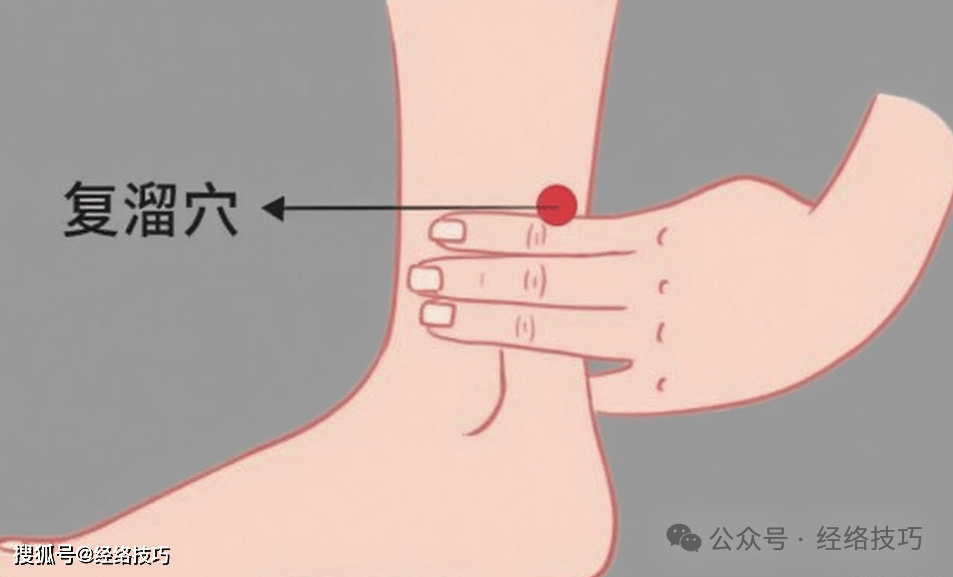

3、穴位辅助调气津

内关穴平时多揉揉按按,可助力改善心慌、胸闷以及夏天胃口不太好的情形。

复溜穴不但能减轻口干、口渴的表现,还能够对多汗或者盗汗这类不正常的出汗状况起到很好的改善作用。

猛喝冰水、大口喝白开水

出汗出得很多的时候,猛喝冰水,会更昏沉、甚至还会出冷汗。传统养生认为,要是一下子猛喝冰水,或者猛喝白开水,就特别容易把已经损耗掉的阳气给带走,还会阻碍水分正常地运化,有可能把体内的平衡给破坏掉,让湿气在体内堆积起来,让人感觉身体发沉、没劲、不想吃东西,《本草纲目》里有记载说:“寒则冰伏,反伤阳气”,这一点得格外留意。

更好的选择是随身带一瓶常温的饮料,比如自己做的五味梅子饮,小口慢慢喝,持续补充水分,比一次性喝很多冰水对身体好。

盛夏中伏的这十天,不用硬撑着,要知道舍弃猛药,选清润滋养的食物;揉揉穴位,喝杯温润的茶,这就是用简单的办法安稳过夏天的办法。

不强求立竿见影,不过度猛补。身体自然能感受到这份舒缓的滋养。这样养护下来,中伏过后,你会发现自己更加安然舒泰。