北京菌一生:体检报告上的「钙化」,离癌变有多远?

创始人

2025-07-30 12:42:08

0次

肺钙化、甲状腺钙化、乳腺钙化……体检查出“钙化”,会癌变吗?

《生命时报》综合多位专家观点,为您解读体检报告中常见的“钙化”究竟意味着什么,以及它可能隐藏的健康信息。

一、体检查出的“钙化”到底是什么?

钙化,是指人体内的钙盐(磷酸盐或碳酸盐)在组织中异常沉积的过程。

“首先需要明确,钙化不等于病变。”华中科技大学同济医学院附属协和医院放射科副主任医师陈铨解释,“它通常是组织损伤后愈合的‘疤痕’,代表一种病理过程的终结,就像皮肤伤口愈合后留下的疤。”

例如,肺部钙化灶常源于肺组织经历的炎症、感染或出血等损伤。愈合过程中,钙盐可能沉积在受损区域,最终形成影像上可见的钙化灶。

由此可见,钙化主要与局部组织损伤及修复过程有关,并非取决于日常钙摄入量。

二、钙化发生的常见原因

- 陈年旧伤: 最常见原因。如肺钙化灶可能是由过去的细菌感染(肺炎、结核)、真菌感染(隐球菌)或小范围肺出血愈合演变而来。

- 生理标记: 一部分人(尤其随年龄增长),可能出现血管壁或淋巴结内无害的生理性钙盐沉积,可视作一种“生理记号”。

- 肿瘤影响: 某些良性肿瘤(如肺错构瘤钙化呈特征性的“爆米花”状)。极少数情况下,恶性肿瘤组织在放化疗后坏死也可能出现钙化。

三、什么样的钙化需警惕恶变风险?

航空总医院影像科副主任申太忠指出,钙化可从两个角度分类:

- 按病因:

- 生理性钙化: 机体正常发展或老化过程中的自然现象,通常无害。

- 病理性钙化: 由炎症、感染或损伤等病理状态引起,需进一步评估。

- 按形态:

- 单发点状或结节状:可能为局部小病变或老化,风险较低。

- 多发点状或结节状:需考虑多发性病变的可能。

- 斑片状:常见于较广泛的慢性炎症过程。

- 条状、弧形、脑回样:形态各异,多与特定病理条件或组织改变相关。

陈铨强调:“稳定的钙化更趋向于代表‘愈合’,而非‘进展’。它是良性病变的终点,而非癌变的起点。”

需提高警惕的钙化特征:

- 形态古怪:如沙子般散乱、不规则。

- 合并危险信号:

- 周围有磨玻璃影。

- 病灶中实性成分增大。

- 患者伴有咳嗽、咳血、消瘦等症状。

- 影像报告提示: 形态不典型或高度怀疑恶性(如分叶、毛刺、胸膜牵拉、增长)。

专家建议:

- 报告明确“陈旧性钙化灶”或“良性钙化结节”+无症状+无特殊病史: 无需过度担心,定期体检复查即可。

- 钙化灶形态不典型但无其他危险信号: 建议6~12个月后复查相关影像(如肺部CT)。

- 钙化灶合并高度怀疑恶性的征象或明显症状: 需尽快进一步检查(如增强CT、PET-CT,甚至穿刺活检)。

四、不同部位钙化,含义与应对各不同

钙化可见于人体多处器官组织(甲状腺、乳腺、前列腺、冠状动脉等),良恶性疾病中均可发生。

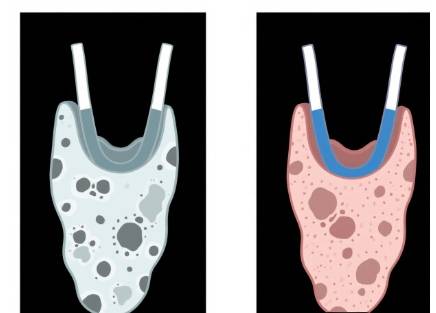

- 甲状腺钙化:

- 微钙化(沙粒状、成簇): 甲状腺癌(尤其乳头状癌)的重要预警信号,需尽快就医排查。

- 粗大/环状钙化: 良性可能性大,但仍需结合结节大小、边界、血流等超声特征综合评估。

- 乳腺钙化:

- 细小多形性钙化/成簇线样钙化: 乳腺癌的经典影像标志之一,需完善钼靶、活检等确诊。

- 散在点状/粗大钙化: 多为良性(如血管钙化、陈旧损伤)。

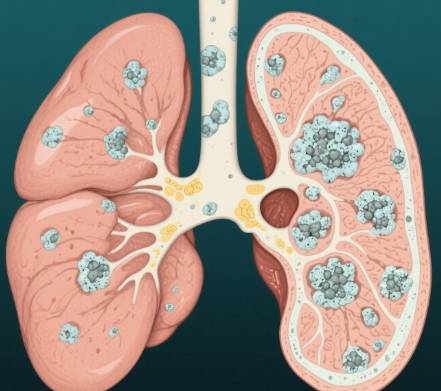

- 肺钙化:

- “爆米花”样: 多为肺错构瘤(良性)。

- 中心性/层状: 多为良性肉芽肿(如结核球)。

- 弥漫性散在小点状: 常提示既往愈合的粟粒性肺结核。

- 警惕: 钙化位于肿块边缘、呈无定形或细沙状,且病灶增大,可能是恶性肿瘤内部钙化,需进一步评估。

- 冠状动脉钙化:

- 提示动脉粥样硬化存在。医生常用“钙化积分”量化评估心血管病风险(积分越高风险越大),需心内科医生综合评估风险并干预。

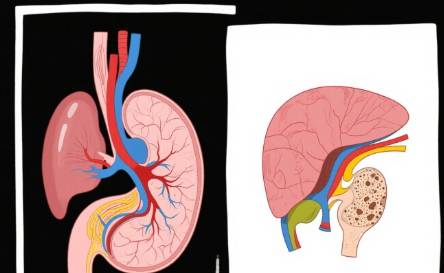

- 肝脏钙化:

- 绝大多数良性(如血管瘤内钙化、肝内胆管小结石),定期复查B超/CT即可。

- 前列腺钙化:

- 中老年男性常见,多与既往前列腺炎有关,通常无需担心。

- 心肌钙化:

- 常与既往心肌损伤(心梗、心肌炎)或代谢性疾病相关,需心内科医生评估潜在心脏问题。

五、重要提醒:

- 目前尚无特效方法: 临床上没有确切有效的药物、特殊饮食或疗法能溶解或消除已存在的钙化灶。

- 良性钙化无需焦虑: 大多良性钙化灶会伴随终生,只需遵医嘱定期复查。

- 健康生活方式是根本: 无论有无钙化,维持健康生活方式(均衡饮食、适度运动、戒烟限酒等)都是预防疾病的基础。

相关内容

热门资讯

河南上调退休人员养老金

好消息,您的基本养老金又涨了!7月25日,河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅发布关于2025年...

原创 烫...

在餐馆就餐时,几乎每个人都见过这样的场景:服务员刚摆上餐具,客人便拿起热水壶,将茶杯、碗碟逐一浇淋一...

原创 她...

本文字数约:7980 字 阅读时间约:9 分钟 本文章节: 01、她有明显的讨好型人格,这是如何形成...

黄曲霉、米曲霉,你能分辨这两种...

要问最近几年夏天什么美食很火,那河南的西瓜豆酱一定有一席之地。西瓜豆酱,是将黄豆发酵过后和西瓜混合,...

三伏天,养心就是养命!多吃3种...

进入三伏天,温度比较高,空气会变得特别潮湿、闷热,在这样的天气中,我们不仅会流汗,而且还会感觉到特别...

白癜风医生李季:白癜风有哪些鲜...

白癜风是一种常见的色素脱失性皮肤病,除了大家熟知的症状表现外,还有一些鲜为人知的知识。了解这些知识,...

中医刘泉鹏怎么样?带状疱疹雨天...

刘泉鹏是中医科 副主任医师,投身中医药事业已逾40载,擅长治疗手脚无力、重症肌无力、肌营养不良、等病...

轻微心肌梗塞需要吃药吗

轻微心肌梗塞患者也是需要吃药的。心肌梗塞是严重的心血管疾病,即便症状轻微,心脏也有损伤,不治疗病情极...

孕妈必看:夏季旅行如何避免“腹...

炎炎夏日,不少家庭计划着一场说走就走的旅行。然而,随着旅行次数的增加,一种叫做志贺毒素大肠杆菌(ST...

居家老年人营养指南(上)老年人...

进入老年阶段,人体机能有所下降,基础代谢率降低,活动能力下降,各种精力减退,消化功能降低,牙齿脱落影...

口服避孕药治痘痘:别再被这些谣...

口服避孕药治痘痘:别再被这些谣言误导了 你是不是也经常在刷抖音的时候,看到各种关于痘痘和口服避孕药的...

又一起因钾过低死亡!医生发现:...

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72...

糖尿病人喝绿豆汤,到底是升糖还...

炎炎夏日,一碗冰镇清甜的绿豆汤,简直是消暑“神器”!但很多糖友只能眼巴巴看着,心里直打鼓:“我能喝吗...

认识癌症风险:这些因素值得关注...

前言 癌症的发生受多种因素影响。了解可能增加患癌风险的因素,有助于我们更有针对性地关注自身健康,并采...

小心身边那个“永远微笑”的人!...

在人群中,Ta总是最活跃的那个,笑容灿烂,是大家的“开心果”。但你是否知道,这明媚的笑容背后,可能藏...

原创 十...

#十二星座天生骨子里就有的女王范,你是哪种? 身为一个对星座有着深入观察的“星座作家”,今天咱们就...

长期吃不够主食的副作用

低碳饮食,指的是严格限制膳食中碳水化合物(如米、面等)的摄入,同时相对增加脂肪和蛋白质的摄入量的一种...

原创 总...

##标题:总监是什么?总监是条狗! XXXX网XXXX年XX月XX日 嘿,各位看官!今天咱以作家...

癌患吃饭有“奥秘”,这样提高“...

如今大家的生活水平逐渐提高,饥饿这个词似乎离人们已经很遥远了,但也许你不知道,现在正流行一种“饥饿疗...

调查发现:最伤骨头行为,不是喝...

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72...