天津中医治疗精神病 从“神机逆乱”到“形神合一”,中医如何治疗精神分裂症?

精神分裂症在《黄帝内经》中被称为“癫狂病”,历代医家通过细致观察,发现这类病症的临床表现具有独特的动态演变规律。与现代精神病学不同,中医更关注症状背后的人体能量失衡状态,将千变万化的症状视为脏腑功能失调的外在表征。

与现代精神病学不同,中医将千变万化的症状视为脏腑功能失调的映射,试图从整体上把握疾病的本质。

患者常表现出“神机逆乱”的典型特征:思维如断线风筝般难以自控,时而呆若木鸡,时而躁动如狂。明代医家张景岳描述的“或歌或笑,悲喜无常”与现代医学的阳性症状高度吻合。

这类患者多伴有两颧潮红、目赤眵多、舌红苔黄腻等火热征象,提示体内阴阳平衡严重失调。这些症状背后,隐藏着阴阳失衡、气血失调的深层病机。接下来重点介绍本病的临床分型及治疗。

1.痰火扰心型:患者常突发暴怒,行为具有明确指向性,《丹溪心法》谓之"痰迷心窍"。这类患者多见喉中痰鸣、胸胁胀满,舌苔黄厚如积粉,脉象滑数如珠走盘,揭示肝胆郁火炼液成痰的病机,临床多用黄连温胆汤清心化痰。

2.气滞血瘀型:患者表现为周期性情绪波动,症状呈现"晨重暮轻"的节律特征。患者常诉头痛如锥刺,面色晦暗如蒙尘,舌下络脉紫暗迂曲,指甲可见纵行棱纹,印证了《血证论》"瘀血攻心"的理论。临床多用血府逐瘀汤活血通窍。

3.心脾两虚型:患者病程迁延,症状如抽丝剥茧般缓慢显现。患者多伴食不知味、夜寐不安,舌淡胖有齿痕,脉象濡弱似水漂棉,对应《金匮要略》"虚劳虚烦不得眠"的证候特征。临床多用归脾汤补益气血。

除中药调理以外,针灸可取百会、神门、内关等穴位安神定志,配合耳穴压豆调节脏腑功能。治疗强调“三分药,七分养”,需结合情志疏导、规律作息。现代临床多采用中西医结合模式,中药可辅助减轻西药副作用,改善睡眠及认知功能。病程较长者需坚持调理,逐步恢复“形神合一”的健康状态。

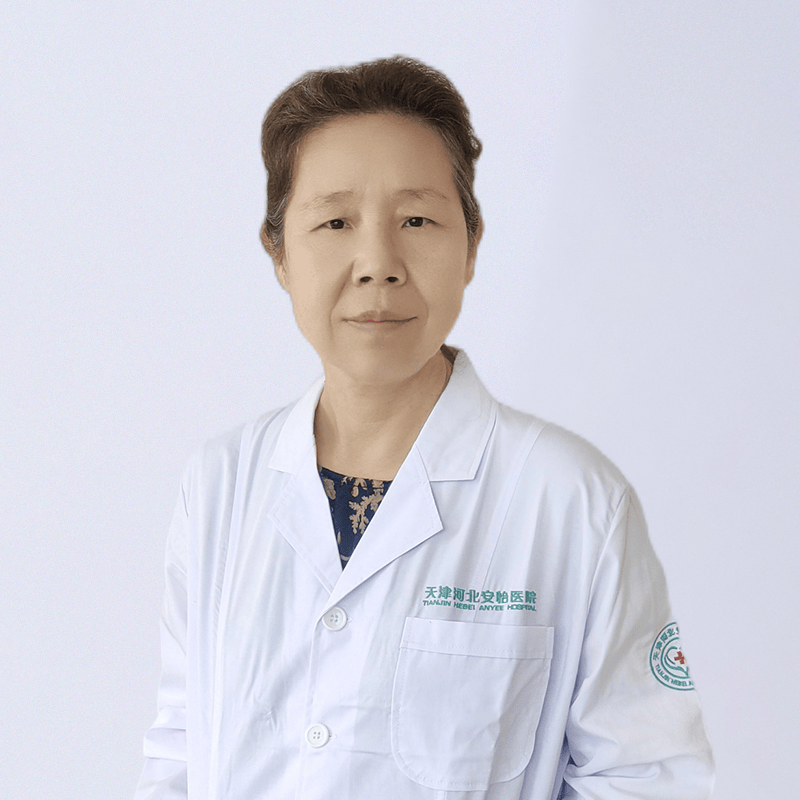

主任医师

中医精神科主任

于得霞

专业擅长:抑郁症、焦虑症、睡眠障碍、强迫症、精神分裂症、双相情感障碍、阿尔茨海默病、躯体形式障碍、进食障碍、注意缺陷多动障碍、抽动障碍等精神科常见及疑难病症的中医药、中西医结合诊疗,以及成人与儿童青少年心理咨询与治疗。

从事精神医学临床工作30余年,对于中医辨证治疗精神与心理疾病有丰富的经验及心得。原河北省唐山市精神卫生中心(唐山市第五医院)门诊/病区主任,担任河北省老年医学会老年心理专业委员会委员、河北省司法鉴定协会法医精神病专业委员会委员、河北省中医药学会科学技术奖评审专家、河北省唐山市劳动能力鉴定/残疾人鉴定专家等职务。

部分素材来源于网络,如有文字、图片、视频或其他内容涉及侵权或违规,请联系我们进行删除修改,谢谢。