甲状腺结节别不当回事!医生提醒:报告单这5个词,提示癌变风险高!

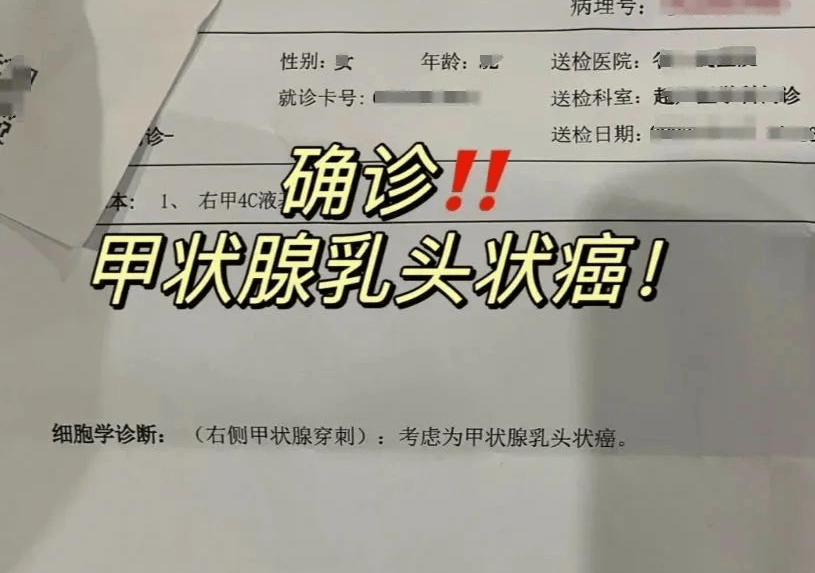

近年来,甲状腺癌的发病率明显上升,成为增速最快的恶性肿瘤之一。许多人通过体检发现甲状腺结节后,往往因“懒癌”的传言放松警惕,却忽略了报告单上可能暗藏的风险信号。

甲状腺位于喉结下方,形状类似蝴蝶,是人体重要的内分泌器官,主要负责分泌甲状腺素等激素,帮助调节新陈代谢和钙元素平衡。

甲状腺癌是一种由甲状腺内部细胞异常增生引发的恶性肿瘤,属于头颈部较为常见的癌症类型。

根据国家癌症中心发布的《2016年中国肿瘤登记年报》权威数据,2013年我国甲状腺癌发病率为10.16/10万(女性15.62/10万,男性4.34/10万),据此估算全国新发病例约14.39万例。

研究显示,2003-2011年间我国甲状腺癌发病率年均增长达19.9%。最新《2022年中国肿瘤登记年报》显示,2016年发病率已上升至14.65/10万(女性21.68/10万),呈现持续快速增长趋势,女性发病率始终显著高于男性(约3.3倍)。

事实上,甲状腺癌确切发病原因尚未完全明确,但目前研究发现可能和基因异常、激素刺激、碘摄入量异常、放射性辐射暴露、性别差异以及遗传因素等多个方面存在关联。

在甲状腺癌最开始的阶段,绝大多数患者不会有特别的感觉。通常需要通过医生手部触诊或者颈部超声检查才能发现甲状腺部位的异常肿块。

甲状腺癌是“懒癌”,死亡率低≠零风险

很多人提起“甲状腺癌”就谈癌色变,但医生却常常称之为“懒癌”。这是因为大多数甲状腺癌生长缓慢,预后良好。但“懒癌”这个说法其实并不全面——甲状腺癌的凶险程度,关键要看它的病理类型!

根据肿瘤起源及分化差异,甲状腺癌主要分为四大类:

甲状腺乳头状癌(PTC):像树枝分叉般的癌细胞结构,占所有病例的85%-90%;

甲状腺滤泡癌(FTC):癌细胞形成类似泡泡的封闭结构;

甲状腺髓样癌(MTC):来源于特殊钙调节细胞,可能伴随面部潮红、腹泻等症状;

甲状腺未分化癌(ATC):癌细胞完全失去正常形态,发展迅猛。

其中甲状腺乳头状癌和甲状腺滤泡癌属于生长速度较慢的类型,治疗效果通常比较理想,是名副其实的"懒癌";

甲状腺髓样癌可能出现颈部淋巴结转移或通过血液转移至其他器官,其治疗效果比乳头状癌稍差。

未分化癌虽然发病率较低但危险性极高,患者生存时间在7到10个月左右,进展迅猛、死亡率极高,完全颠覆了人们对甲状腺癌的固有印象。

虽然大多数甲状腺癌患者可以乐观对待,但仍需通过病理检查明确具体类型,采取针对性的治疗和随访策略,才能真正做到科学应对、精准防控。

甲状腺癌早期的“蛛丝马迹 ”

事实上,多数甲状腺癌在初期就像"隐形杀手"一样悄无声息,特别是那些生长缓慢的类型,往往在体检时才被意外发现。

多数甲状腺癌患者在发病初期不会感到明显不适,通常是在体检时发现脖子上有不痛不痒的肿块或小疙瘩。这些肿块往往在医生触摸检查或做颈部超声时被发现。

当肿瘤逐渐长大后,可能会挤压到周围的气管、食道等器官。患者会出现呼吸费力、吃东西吞咽困难、脖子上的静脉血管凸起明显、说话声音沙哑、面部发红、心跳加快等情况。

在病情发展的过程中,有些患者的癌细胞会通过淋巴系统转移到颈部淋巴结,或者通过血液转移到肺、肝脏、骨头等重要器官。

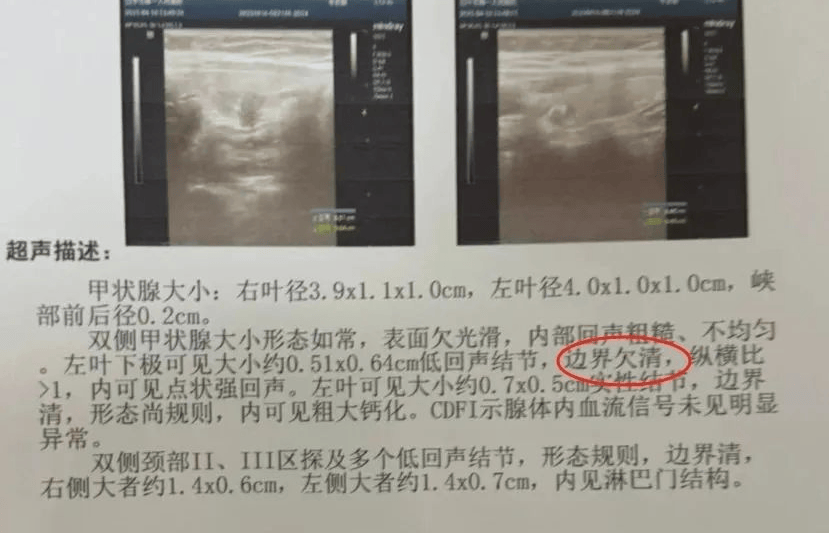

如若发现超声报告出现以下这些术语,建议尽快到甲状腺专科进一步检查(如穿刺活检):

1、边界不清(边缘模糊)

2、形态不规则(非圆形/椭圆形)

3、纵横比>1(直立生长)

4、异常血流(内部紊乱供血)

5、微钙化(砂砾样点状钙化)

甲状腺癌虽发病率攀升,但多数预后良好。科学认知其类型、风险因素及早期表现至关重要。

高危人群应定期筛查,发现结节需结合超声特征判断良恶性,实现早诊早治。理性对待“懒癌”称呼,未分化癌等类型仍需高度警惕。