原创 他从旅长跨越任兵团副司令,评军级比同职务级别低一级,应该的?

1946年夏,四平保卫战刚刚结束。作为新四军3师7旅的旅长,彭明治因健康原因离开了前线,暂时告别了战场,整整离开了两年多。两年后,当他回到部队时,却被直接提拔为兵团副司令。这一任命引起了一些人的疑问,毕竟他离开战场这么久,怎么反而比那些一直奋战在前线的将领还要高升呢?

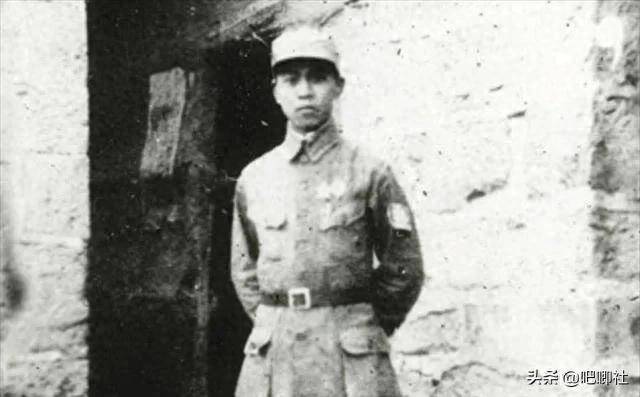

彭明治的确是一位不同凡响的将领,他的经历和资历也比许多上将、甚至大将和元帅要深厚得多。早在1924年,他就进入了黄浦军校教导团教导大队学习,那个时候正是国共合作的时期,而他也在1925年加入了中国共产党。与许多老帅相比,他加入党组织的时间更早,尽管许多高级将领是在1927年才加入的。大革命时期,他参加了东征、北伐等重大战役,也在1927年参与了南昌起义,并在南下的战斗中与部队失联。直到1930年,他才重新回到部队。这段经历使得他在革命队伍中得到了重新锤炼,正是这段历史,成就了他日后的军事生涯。按理说,凭借他过去的职务经历,他在战斗中的表现应该能够担任团级甚至更高级别的职位。

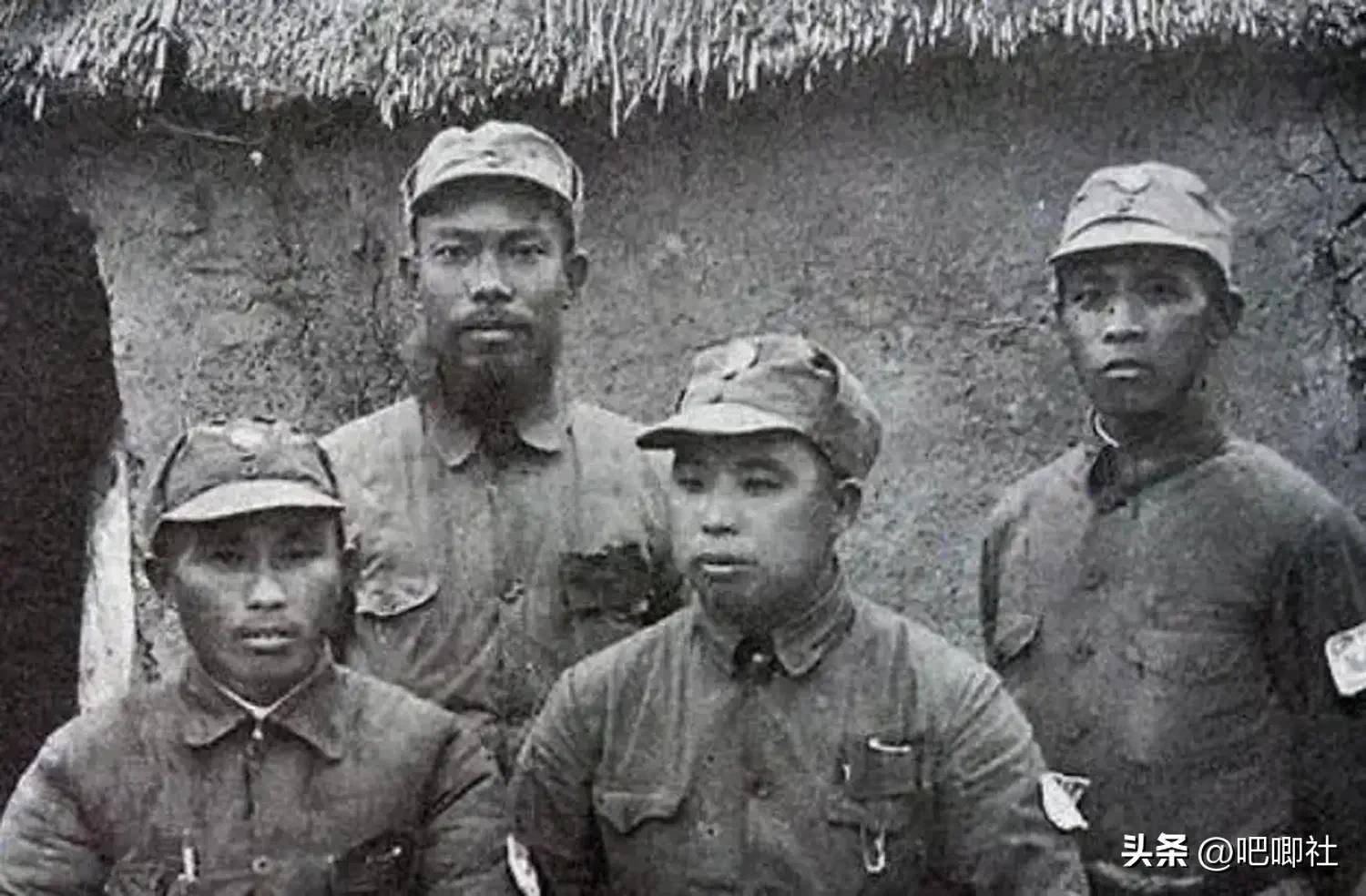

然而,尽管彭明治的职业生涯充满波折,他在部队中的角色逐渐稳定,成为了参谋长,担任了多个重要职务,如团参谋长和师参谋长。在抗日战争期间,他在115师担任685团参谋长、团长以及旅长。1941年以后,他被编入新四军3师7旅,担任旅长。值得一提的是,7旅其实是由685团发展而来,追溯到红一军团、红四军,再到南昌起义时的叶挺独立团。彭明治担任旅长十分合适,因为他与这些部队有着深厚的历史渊源,自己也是从叶挺独立团走出来的。

抗战胜利后,7旅原本计划留在冀东作战。当时敌人向冀热辽地区进军,准备占领承德,因此上级安排林总指挥这支部队防守。然而,随着局势变化,计划不断调整,最终决定让7旅北上东北。此时,林总指挥下的7旅与山东军1师成为了直属部队,这两支部队在历史上都有着强大的战斗力和深厚的资历,分别源自红一军团和红三军团。这两支部队之后被编入了东北的1纵和6纵,成为了该地区的主力部队。

在林总的指挥下,7旅和1师打下了秀水河子战斗,歼灭了敌军5个营。接下来,他们参与了四平战斗,连续守卫四平,完成了艰巨的任务。7旅的初衷并不是阻击敌人,但随着局势的变化,兄弟部队战斗激烈,彭明治带领7旅投入作战,协助完成了战略转移。战斗结束后,因健康问题,彭明治不得不暂时离开战场。对于一位指挥员来说,能够亲自冲锋陷阵是无上的荣耀,但在这个时期,虽然我军在战略上处于劣势,指挥员们冲锋在前的机会已经不像土地革命时期那么常见,保障和指挥任务显得尤为重要。

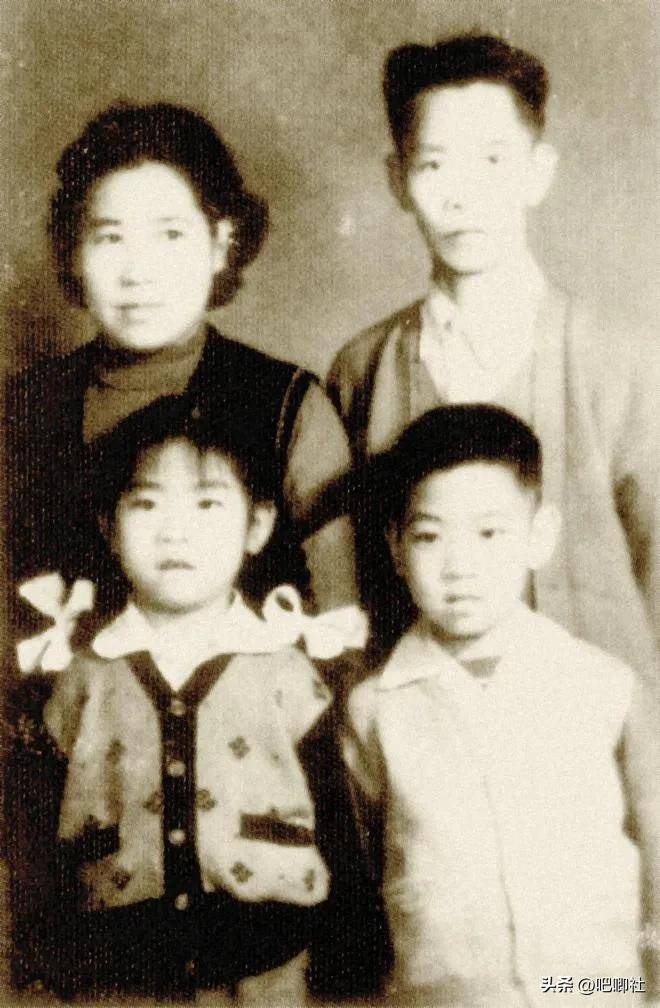

就在他休养的这两年里,部队的形势发生了显著变化,从最初的被动逐步转向了主动。彭明治所指挥的7旅在这段时间内被改编为6纵16师。如果他没有离开战场,他可能会升任纵队司令,或者兼任副司令并继续担任16师的师长,带领部队经历更多艰难的战斗。1948年,在辽沈战役之前,彭明治重返部队,并被任命为2兵团副司令,协助程子华的工作。不过,在这段时间里,他并没有亲自指挥作战。许多人对此感到困惑,彭明治为何能一跃成为兵团副司令呢?

对于彭明治的职务安排,显然担任师长对于他来说太低了,而担任纵队副司令,几乎没人比他更有资历。至于担任纵队司令,那时已经没有空缺了。此时,程子华长期从事政治工作,担任2兵团司令需要加强领导力量,因此安排彭明治担任副职,是一个最为合适的选择。

1952年,全军进行评级时,彭明治被评为准兵团级,这让他与其他副司令有所不同。很多人可能不理解,四野的将领评级普遍较高,新中国成立前担任军长或政委一般为准兵团级,而副军职通常为正军级。由于军队编制庞大,一个军的兵力达到6万人,比其他军要多出一半。评级不仅仅依据职务,战绩也是评定的重要因素。即便职务高,但战绩较少,评级也会有所下调。而张震、莫文骅、郭化若等人曾担任过正兵团职务。彭明治尽管没有在前线长时间参与作战,但由于他身体一直不好,早早离开了前线,这也影响了他的评级。