16个月幼儿因肺炎住院查出艾滋病,艾滋病皮肤表现。哺乳导致婴

一名16个月大的幼儿因支气管肺炎住院治疗,却在常规检查中被发现HIV阳性,随后其父母也被确诊感染。令人痛心的是,这位母亲在分娩时HIV检测结果还是阴性,病毒通过哺乳传给了无辜的婴儿。基因分析揭示了这个家庭的感染链条:父亲通过男男性行为感染HIV-1病毒,传染给妻子,妻子又通过哺乳传给了幼儿。

这个真实案例集中体现了艾滋病传播的隐蔽性与家庭传播的悲剧性,也提醒我们婚前、孕前及孕期艾滋病筛查的重要性。

艾滋病的三大传播途径

艾滋病病毒侵入人体有其特定途径,了解这些途径不仅能帮助我们预防,也能消除不必要的恐慌。病毒的传播离不开含有足够量病毒的体液交换,主要通过性接触、血液和母婴三种方式实现。

性接触传播是最主要的传播途径。艾滋病感染者的精液或阴道分泌物中存在较多艾滋病病毒,在没有采取保护措施的情况下,病毒可通过性行为传播。无论是异性还是同性性接触,只要有黏膜接触和体液交换,就可能构成传播风险。高危性行为——如无保护措施的多性伴接触——会显著增加感染可能性。

血液及血液制品传播是另一条重要途径。输入艾滋病感染者的血液或血液制品,共用被病毒污染且未严格消毒的针具、剃须刀、检查工具等,都可能造成传播。医护人员若不小心被艾滋病患者使用的针头刺伤,或破损的皮肤黏膜接触到含有艾滋病病毒的血液,也存在感染风险。这种传播方式效率极高,因为病毒直接进入血液循环。

母婴传播则完成了家庭内传播的链条。感染艾滋病的母亲可能在怀孕期间通过胎盘将病毒传给胎儿,在分娩过程中通过产道感染,或通过哺乳传播给新生儿。就像前述案例中的幼儿,很可能就是通过哺乳被感染。值得欣慰的是,随着医疗技术进步,通过规范的抗病毒治疗、选择适当的分娩方式和避免母乳喂养,母婴传播的概率已可大幅降低。

艾滋病感染的临床表现

感染艾滋病病毒后,人体会经历多个阶段,每个阶段的表现各不相同。从初始感染到最终发病,这个过程可能长达数年,甚至十余年。

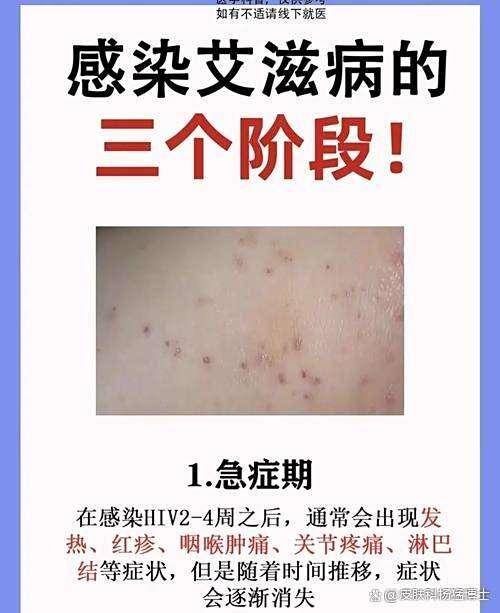

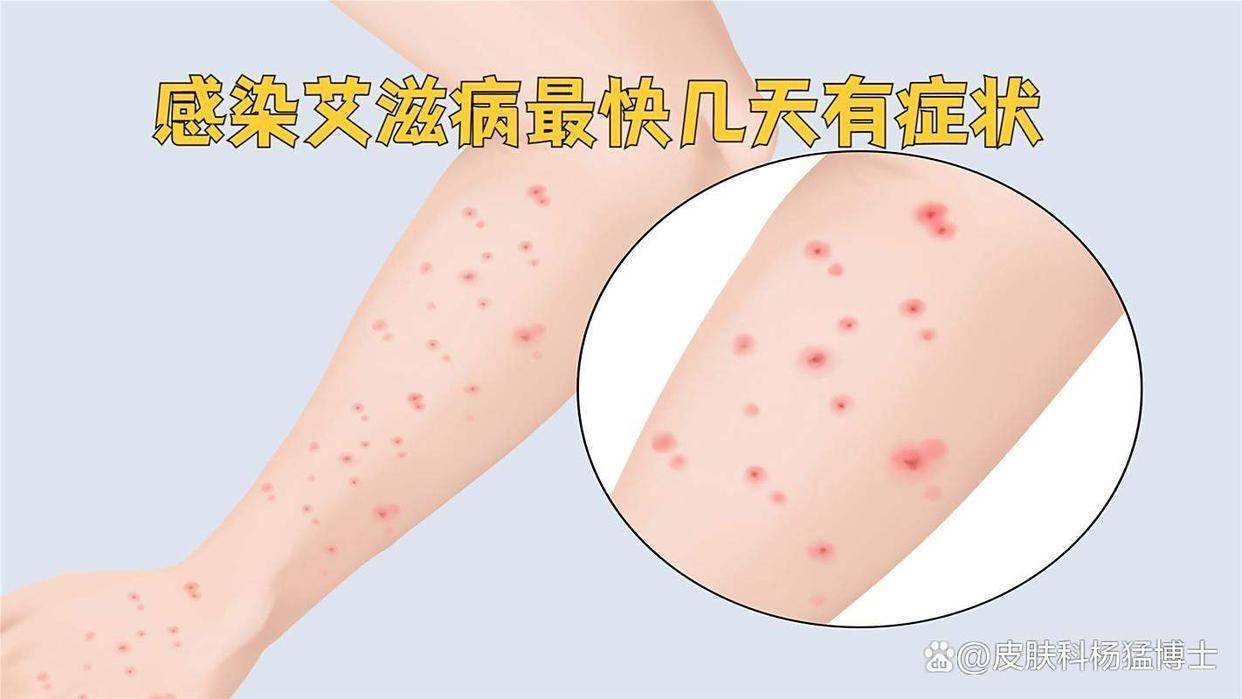

急性感染期通常发生在初次感染HIV的2-4周左右。部分感染者会出现一系列非特异性症状,包括发热、全身不适、头痛、盗汗、恶心、呕吐、腹泻、咽痛、肌痛、关节痛等。体温可能达到38℃左右,一般会持续1-3周后逐渐缓解。此时,全身多处淋巴结可能会肿大,常见于颈部、腋窝、腹股沟等部位。皮肤表现也值得关注,可能出现斑丘疹、玫瑰疹或荨麻疹等皮疹,通常分布在躯干部位。口腔黏膜溃疡也可能出现,伴有疼痛,影响进食和说话。

这个阶段的特点类似于流感或传染性单核细胞增多症,症状相对轻微,往往被忽略或误诊。然而,此时病毒正在体内大量复制,迅速扩散。

无症状期紧随急性感染期之后,这个阶段患者通常没有明显的临床症状,身体状况基本正常,能够正常生活、工作和学习。但这段“平静期”实际上暗流涌动——HIV病毒在体内仍然持续复制,不断破坏人体免疫系统。这个阶段可持续数年至十数年,表面上风平浪静,实则免疫系统正被逐渐侵蚀。感染者在此期间具有传染性,却因无症状而不自知,可能成为潜在的传染源。

当免疫系统受损到一定程度,疾病进入 艾滋病期,这是感染HIV后的最终阶段。患者会出现持续1个月以上的发热、盗汗、腹泻,体重减轻10%以上。神经精神症状也逐渐显现,如记忆力减退、精神淡漠、性格改变、头痛、癫痫及痴呆等。

此时,免疫系统已然崩溃,各种机会性感染乘虚而入。原本对健康人威胁不大的微生物,在免疫缺陷的患者身上可能引发严重感染,如肺孢子菌肺炎、真菌性肺炎等。肿瘤也更容易发生,特别是卡波西肉瘤和淋巴瘤。这些并发症正是艾滋病患者死亡的主要原因。

预防与希望

艾滋病的传播并非无法阻断。就像柳州案例所提示的,婚前、孕前及孕期进行艾滋病筛查至关重要。对于高风险人群,如男男性行为者、多性伴人群,定期检测是必要的防范措施。

若每个人都能了解传播途径,采取适当保护措施;若每个可能暴露于高风险的人能定期检测;若每个感染者能及早发现并接受规范治疗,我们就能阻止更多类似16个月大幼儿因肺炎住院却查出艾滋病的悲剧重演。

艾滋病不再是不治之症,已成为可控的慢性病。科学防控、及时干预、规范治疗,让我们有能力斩断传播链,为下一代创造更健康的环境。每一次精准检测、每一剂有效药物、每一份耐心关怀,都在汇聚成战胜病魔的强大力量。全社会携手共进,终将驱散阴霾,点亮生命希望之光。