原创 皇帝都自称朕吗?别再被电视剧骗了,带你看看历朝历代皇帝的自称

喜欢看古装剧的朋友一定知道,剧中的皇帝常常自称“朕”。“朕”是古代皇帝的专用自称,代表着无上的皇权和尊严。可是,问题来了:历史上所有的皇帝都自称“朕”吗?其实,电视剧中的这一点并不完全准确。

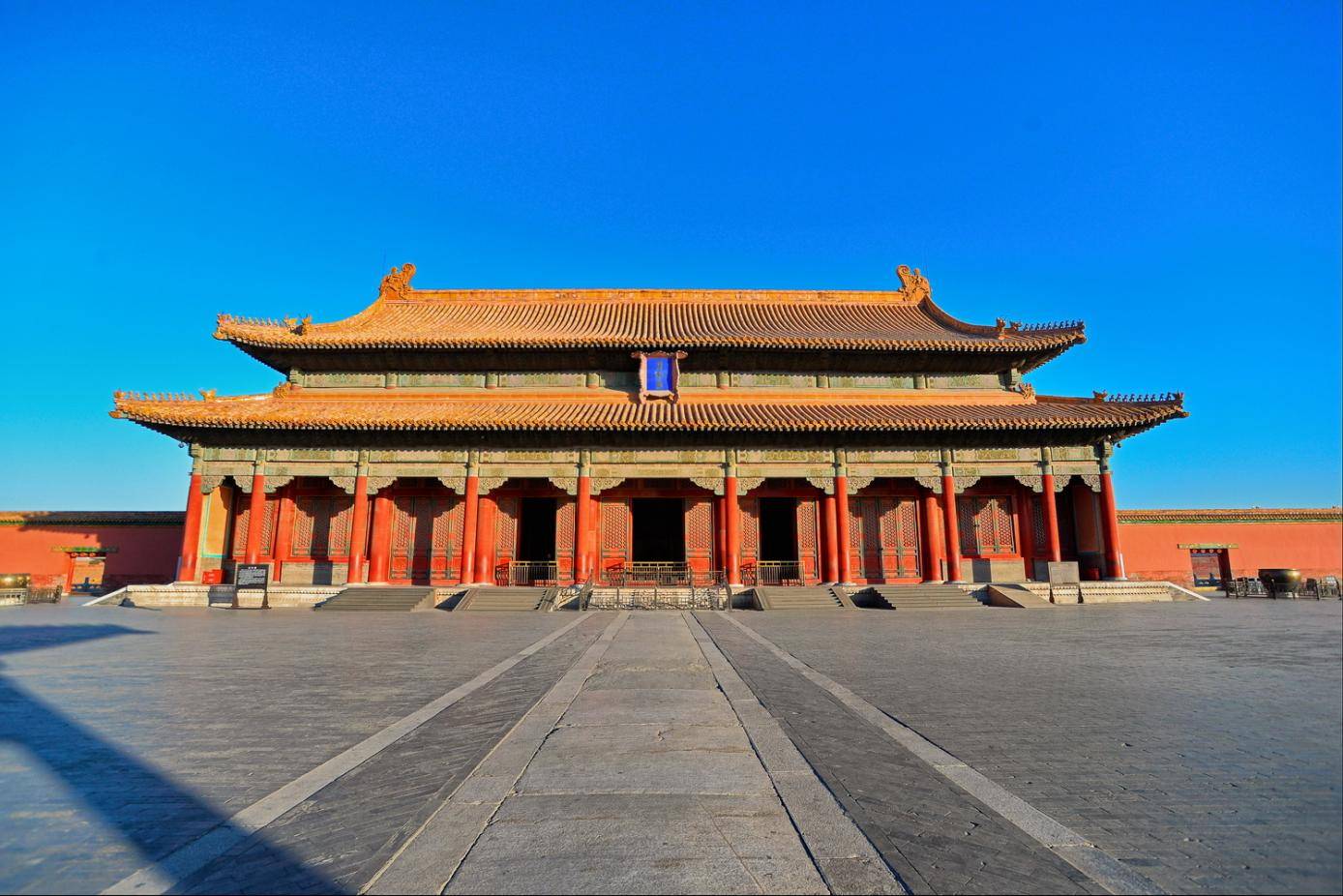

虽然我们熟悉的电视剧里常看到“朕”这个词,但这并不是所有皇帝的标准称呼。例如,在一些剧集里,大家可能听说过“清朝宰相刘罗锅”一类的说法,然而实际上,明朝早已废除宰相制度,清朝哪里会有“宰相”一职呢?这就说明,剧中的一些历史描述并不总是完全真实。

回到“朕”这个称呼,最初它并没有像我们现在理解的那样拥有皇权象征的含义。其实,最早的“朕”只是一个普通的代词,意思就是“自己”,任何人都可以使用,包括平民。在夏、商、周等早期的朝代中,君主并不自称“朕”,因此并不是所有的皇帝都使用这个词。

在春秋战国时期,诸侯争霸,各国权力相对独立,天子的威严已经不再像过去那样显赫。尤其是在那个时期开创了“天下卑”之说的秦国,作为一个偏远的小国,并不被中原国家重视。当时的秦国,既不像其他强国那样有着辉煌的文化背景,也并未在外交上占据优势。没想到,随着商鞅变法的推动和秦国王朝的努力,秦国迅速崛起,成了战国七雄之一。

秦国通过合纵连横的策略和任用贤能的方式,逐步消灭了其他六国,统一了中原,建立了中央集权制度。秦始皇觉得,自己统一天下,功绩和三皇五帝相比也不遑多让,于是他首创了“皇帝”这一称呼,合并了“皇”和“帝”两个词。为了突出自己的绝对权威,他不再使用传统的“天子”称号,而是自称“朕”,并规定除了皇帝以外,任何人不得使用“朕”字,违者将会受到严厉惩罚。

李斯曾说过“朕即天下”,这恰恰体现了“朕”字的特殊含义。在《说文解字》中,“朕”被解释为“掌舵者”,指的是船的舵手。秦始皇的自称“朕”,不仅仅是一种个人的表现,它象征着中央集权君主制的建立,彰显了皇权至高无上的地位。从此以后,“朕”成为了皇帝专用的代词,直到后来的朝代中仍然使用。

不过,值得注意的是,虽然“朕”这个称呼一度成为了皇帝的专用语,但历史上并不是每位皇帝都常常自称“朕”。秦始皇虽然开创了这一传统,但实际上他并不是时时刻刻都称自己“朕”。更多时候,他会使用“吾”这个词,尤其在日常生活和非正式场合,“朕”通常只会出现在官方场合或书面文件中,比如诏书。

汉朝建立后,继承了秦朝的制度,正式将“朕”定为皇帝专用的代词,百姓不得随便使用。然而,即便如此,刘邦作为开国皇帝,自己也并不习惯在日常中自称“朕”,通常只有在官方场合才会使用。

到了三国两晋南北朝时期,“朕”仍然主要作为书面用语使用,日常生活中,许多皇帝会自谦地称自己为“寡人”,表达自己的谦逊,表示德行不足。直到唐朝时,局面才有所改变。

唐朝的开国皇帝李渊为了在政治上巩固自己的统治,并且减少舆论压力,特别重视文化上的细节,他开始频繁使用“朕”来表达自己与汉文化的联系,强调唐朝的正统地位。李渊使用“朕”的做法对后来的皇帝产生了影响,渐渐地,唐朝以后,所有皇帝在日常生活中都会自称“朕”。由此,直到宋元明清等朝代,皇帝们都习惯性地称自己为“朕”。

所以说,电视剧中皇帝普遍自称“朕”,并不完全符合历史事实。事实上,“朕”最初只是用于正式的官方场合,只有在唐朝以后,它才成为皇帝日常使用的称呼。这也提醒我们,即使是小小的称谓,也能影响历史的走向,体现出古代皇帝的威严和文化特色。

总之,称呼虽然看似是细节,实则与古代社会的文化传承和政治体制密切相关。而电视剧中的一些“历史”场景,有时并不完全符合真实历史,大家在欣赏时可以多一分理解和思考。