当“明星”抗癌药失灵,前列腺癌免疫治疗还有希望吗?别灰心,真正的“王牌军”才刚刚登场!

65岁王先生的困惑

65岁的王先生(化名)是一位退休工程师,一向身体硬朗。但去年,他被确诊为前列腺癌,而且已经发生了骨转移。在尝试了内分泌治疗和化疗后,病情一度得到控制,但很快又出现了进展。

王先生和家人抱有很大的期望,他们听说过“免疫治疗”这个词。在新闻里,免疫疗法听起来就像是抗癌的“神药”,能够激活自身的免疫系统去攻击癌细胞,创造了很多生命的奇迹。他们迫切地向医生询问:“我们能不能也用免疫治疗?”

然而,医生给出的答案却让他们感到一丝失落。医生解释说,目前最主流的免疫疗法——被称为“免疫检查点抑制剂”(ICIs)的药物,对大多数前列腺癌患者的效果并不理想。

“难道免疫治疗这条路,对前列腺癌来说是走不通的吗?”王先生的心沉了下去。

这不仅是王先生一个人的困惑,也是整个医学界面临的难题。在过去十几年里,免疫检查点抑制剂如同明星一般,在肺癌、黑色素瘤等多种癌症中大放异彩。 可偏偏在前列腺癌这里,它似乎“水土不服”。 这让很多人给前列腺癌贴上了一个标签——“免疫冷肿瘤”,意思是它对免疫疗法不敏感,仿佛一座难以攻破的冰冷堡垒。

但故事真的就此结束了吗?当然不。科学的魅力就在于永不放弃探索。今天,我们要告诉您一个正在发生的事实:在前列腺癌的免疫治疗领域,一场“超越”免疫检查点抑制剂的革命,正悄然兴起。

曾经的“明星”为何失灵?

要理解新的疗法,我们得先简单了解一下这位“失灵的明星”——免疫检查点抑制剂(ICIs)。

狡猾的癌细胞学会了利用这个“刹车”。它们会在自己表面伪装出大量的“刹车信号”(PD-L1),当T细胞靠近时,一脚踩下T细胞的“刹车踏板”(PD-1),让T细胞瞬间“熄火”,无法攻击。

而免疫检查点抑制剂(ICIs)的作用,就是一类能够“切断刹车线”的药物。它能阻止癌细胞踩下T细胞的刹车,让T细胞重新恢复战斗力,去消灭癌症。

这个原理听起来无懈可击,但在前列腺癌的“战场”上,问题却没那么简单。科学家们发现,前列腺癌的肿瘤内部,T细胞的数量本身就不多,而且周围的环境充满了各种“抑制信号”,像一个泥潭,让T细胞寸步难行。单纯地“切断刹车线”远远不够,因为T细胞要么没到场,要么深陷泥潭动弹不得。

过去数年里,全球范围内开展了大量临床试验,无论是单独使用ICIs,还是将它与化疗、内分泌治疗等联合使用,结果都令人失望,未能显著延长大多数前列腺癌患者的生存期。

唯一的例外,是极少数(不到5%)携带特定基因突变(dMMR/MSI-H)的患者,他们能从ICIs中获益。 但对于绝大多数患者来说,这扇门似乎被关上了。

正是这一连串的失败,让人们觉得前列腺癌的免疫治疗走入了死胡同。 然而,优秀的科学家们没有钻牛角尖,他们选择“换一条赛道”——既然“松开刹车”不够,我们能不能直接给免疫系统派去更强大的“援军”呢?

“特种部队”登场,新希望已在眼前

就在大家对ICIs感到沮丧时,几路全新的“特种部队”已经整装待发,它们用完全不同的作战方式,为王先生这样的患者带来了新的曙光。

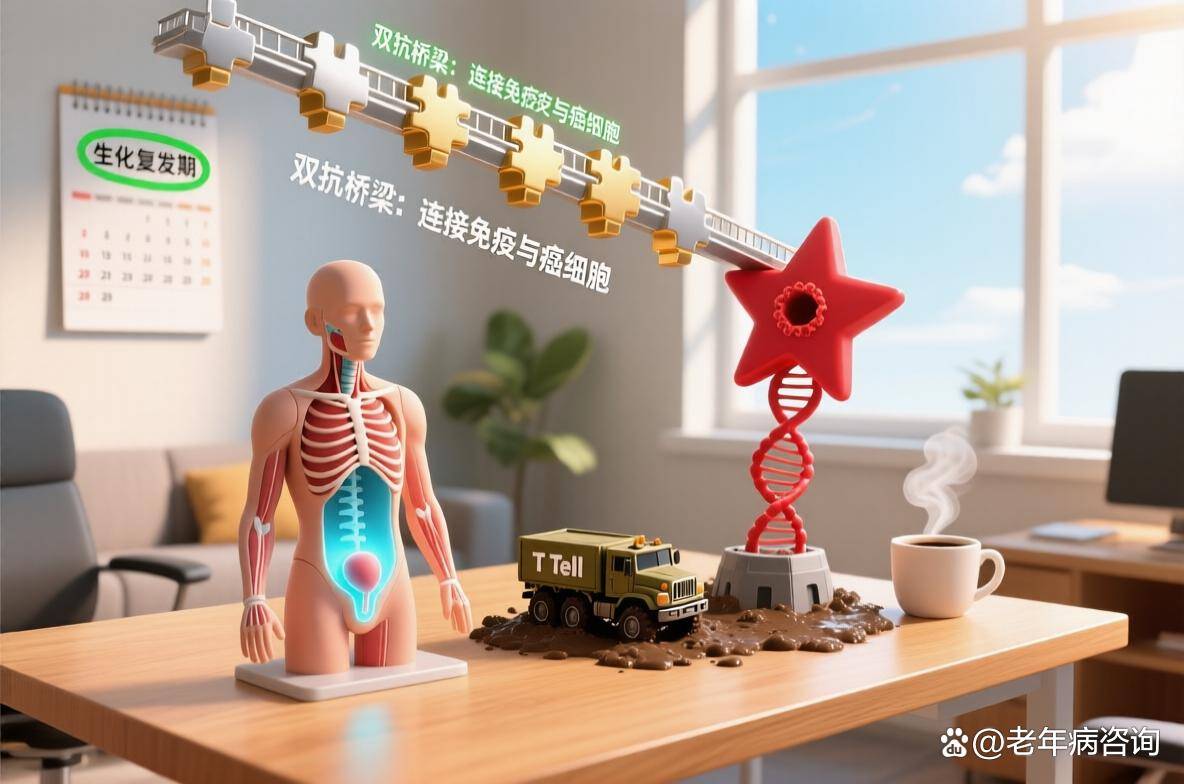

1. “智能导弹”部队:双特异性T细胞衔接器 (BiTEs)

这是目前最激动人心的方向之一。

通过这种“强制牵手”,BiTEs把原本可能在远处“闲逛”的T细胞,硬生生地拉到癌细胞面前,让它们近距离接触,从而触发T细胞的强大杀伤力,将癌细胞就地正法。 这种疗法的好处是“即拿即用”(off-the-shelf),不需要像CAR-T那样对患者的细胞进行个人化改造。

早期的BiTEs在试验中因为毒性较大、效果有限而遇到瓶颈。 但经过不断优化,新一代的BiTEs已经展现出惊人的潜力。

例如,一款靶向STEAP1蛋白的BiTE药物“Xaluritamig”,在一项I期临床研究中取得了非常亮眼的成绩。 参与研究的都是像王先生一样,经过多种治疗失败的晚期前列腺癌患者,其中超过半数甚至已经出现内脏转移。 在接受了最高剂量的治疗后,近60%的患者PSA(前列腺特异性抗原,衡量肿瘤负荷的关键指标)水平下降超过一半,超过40%的患者通过影像学检查发现肿瘤明显缩小。

另一款靶向KLK2蛋白的BiTE药物,也显示出了良好的耐受性和初步疗效,超过40%的患者出现了显著的PSA下降。

这些数据意味着什么?它告诉我们,前列腺癌的免疫堡垒并非坚不可摧。我们缺的不是能战斗的T细胞,而是一个高效的“中间人”,能把T细胞精确地引导到敌人面前。BiTEs,正是扮演了这个“王牌中间人”的角色。目前,这些充满希望的药物正在进行更大规模的III期临床试验,结果令人期待。

2. “基因改造”部队:CAR-T细胞疗法

CAR-T疗法大家可能更熟悉一些,它在血液肿瘤领域已经取得了革命性的成功。 它的原理,可以比作是把T细胞这位“普通士兵”请出体外,送到高科技实验室里进行“基因改造升级”。

然而,这支“王牌军”在对抗实体肿瘤(包括前列腺癌)时,也遇到了挑战。 一方面,改造和生产过程复杂且耗时;另一方面,前列腺癌的肿瘤“地形”复杂,CAR-T细胞很难渗透进去,并且容易在肿瘤的“抑制性微环境”中很快“筋疲力尽”。

尽管目前PSMA等靶点的CAR-T疗法在前列腺癌中的效果还不够理想, 但科学家们并未放弃。他们正在开发更聪明的CAR-T,比如能抵抗肿瘤抑制信号的“装甲CAR-T”,或是同时靶向多个靶点的“多功能CAR-T”。 这条路虽然艰难,但仍在积极探索中。

3. “战地指挥官”部队:细胞因子疗法

如果说BiTEs和CAR-T关注的是如何强化“特种兵”T细胞,那么细胞因子疗法,则着眼于调动整个免疫“集团军”的协同作战。

细胞因子是免疫细胞之间沟通的“信号弹”,比如白介素-2(IL-2)、白介素-15(IL-15)等。 它们可以激活包括T细胞和“自然杀伤细胞”(NK细胞)在内的多种免疫细胞,还能改造肿瘤微环境,把它从“敌方阵地”变为“我方主场”。

NK细胞是另一支重要的免疫力量,研究发现,前列腺癌组织中如果NK细胞多,患者的预后往往更好。 传统的内分泌治疗和化疗,其实也能在一定程度上增加患者体内的NK细胞。 因此,科学家们设想,如果能用细胞因子疗法进一步壮大和激活这支NK细胞大军,或许能与现有疗法产生“1+1>2”的效果。

目前,已有多种新型细胞因子药物进入临床试验阶段,它们被设计得毒性更低、效果更持久,有望成为未来联合治疗方案中的重要一员。

战术升级——更早出击,事半功倍

除了开发新“武器”,医学界也在反思一个重要的战术问题:我们是不是总在最困难的时候才想起免疫治疗?

过去,绝大多数免疫治疗的临床试验都集中在晚期、经过多线治疗失败的患者身上。 此时,患者体内的肿瘤负荷巨大,癌细胞已经“占山为王”,尤其是在骨骼这种坚固的“堡垒”中,免疫细胞难以进入。 同时,患者的免疫系统也因长期患病和多次治疗而变得衰弱。

现在,一个全新的理念正在兴起: 将免疫治疗的时机提前。

一个备受关注的阶段是“生化复发期”(BCR)。 这是指患者在接受了根治性手术或放疗后,影像学上看不到肿瘤,但血液中的PSA水平却开始持续上升。 这意味着体内存在着我们肉眼看不见的“微小残留病灶”。

为什么说这个时期是免疫治疗的“黄金窗口”?

敌人少而散:肿瘤负荷极低,癌细胞尚未形成气候。

地形有利:残留的癌细胞大多位于淋巴结等免疫细胞容易到达的地方,而非难以攻克的骨骼。

我军强壮:患者身体状况较好,免疫系统功能相对完整,甚至还未开始接受会影响免疫力的内分泌治疗。

时间充裕:免疫治疗起效需要时间,而生化复发期的患者通常还有数年的窗口期才会出现临床进展,这给了免疫系统充分的时间去“学习”和“反应”。

可以想象,在敌人还只是零星“散兵游勇”时就派出“特种部队”,其清剿效率和成功率,无疑会比等到敌人筑起坚固堡垒后再去强攻要高得多。目前,已经有多个针对生化复发期前列腺癌的免疫治疗临床试验正在进行中,这代表了未来治疗的一大趋势。

走出迷雾,迎来曙光

让我们回到王先生的故事。在医生的建议下,他最终鼓起勇气,加入了一项针对晚期前列腺癌的新型BiTE药物的临床试验。几个月后,他的PSA水平出现了前所未有的下降,复查的影像也显示,骨头上的病灶明显缩小了。虽然这只是一个个例,但它背后折射出的,是整个前列腺癌治疗领域的巨大进步。

所以,前列腺癌对免疫治疗“不敏感”这句话,现在需要修正了: 它只是对传统的免疫检查点抑制剂不那么敏感。

我们不能因为一条路走不通,就否定整片森林的希望。今天,我们欣喜地看到,以BiTEs为代表的新一代免疫疗法,正以全新的思路和令人振奋的数据,冲破了前列腺癌“免疫冷肿瘤”的桎梏。 同时,将治疗时机前移的“智慧战术”,也为我们展现了更广阔的应用前景。

对于千千万万像王先生一样的患者和家庭而言,这意味着在化疗、内分泌治疗之外,他们未来将拥有更多、更强大、更智慧的武器。前列腺癌免疫治疗的冬天正在过去,一个充满希望的春天,已然到来。