担心预制菜添加剂?营养师教你3招挑选更健康的预制菜

最近,罗永浩的一条微博把西贝和“预制菜”推上了风口浪尖。一时间,我们对餐桌上的食物充满了问号:我们吃的,究竟是厨师现炒的,还是中央厨房批量生产的?

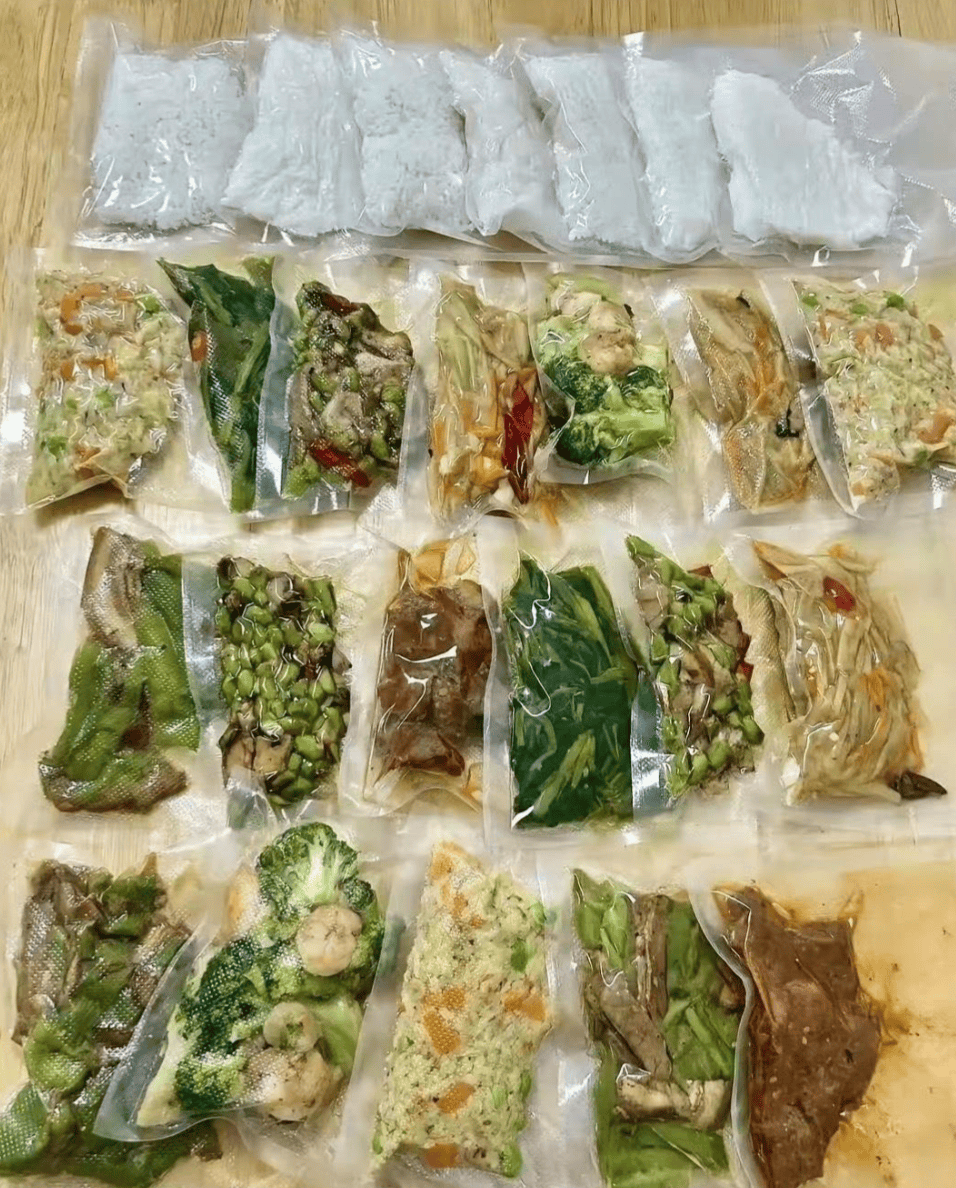

作为一名营养师,我想告诉大家:能自己做饭,永远是最好的选择。自己买新鲜食材,能最大程度地保留营养,并且对用油、用盐、食品安全有完全的把控。但如果实在没时间,预制菜也并非“洪水猛兽”。它只是现代食品工业的产物,学会如何挑选,就能让你在享受便利的同时,吃得更健康、更安心。

今天,我就教你3个实用的小技巧,帮你成为挑选预制菜的行家。

第一招:学会看懂“配料表”

这是最直接、最有效的方法。配料表是预制菜的“身份证”,它会告诉你这道菜里到底有什么。

● 看排序: 根据国家规定,配料表中的所有成分都是按照添加量由高到低排列的。排在最前面的,就是主要成分。尽量选择那些肉、菜、面粉等天然食材排在第一位的预制菜。如果排在前面的都是水、糖、油或各种化学名称,那就需要警惕了。

● 看数量: 成分表越短越好。一般来说,成分越少,说明这款食品的加工越简单,额外添加的物质也越少。

● 看种类: 了解一些常见的食品添加剂类型,并不是要你去惧怕它们,而是帮你判断食品的加工复杂程度。例如,如果你发现一种预制菜里同时含有多种增味剂、着色剂和增稠剂,那很可能意味着它为了模仿新鲜烹饪的风味,进行了大量的“科技与狠活”。

第二招:关注“营养成分表”

配料表告诉你“有什么”,而营养成分表则告诉你“有多少”。通过对比这些数字,你可以轻松判断哪款更健康。

● 关注蛋白质含量: 尽量选择蛋白质含量更高的预制菜。蛋白质是人体重要的构成物质,有助于增加饱腹感、维持肌肉量。

● 关注钠含量: 这是预制菜最大的健康隐患之一。为了保鲜和提升风味,很多预制菜的钠含量都非常高。建议对比不同品牌,选择钠含量更低的那一款。高钠饮食不仅会增加心血管疾病风险,还会让你更容易水肿。

● 关注脂肪和碳水: 如果你在减重或控制血糖,就要特别留意脂肪和碳水化合物的含量。有些预制菜为了增加口感,会加入大量的油脂和糖。

● 关注含糖量: 预制菜里的含糖量有时会出人意料。一些酸甜口味的菜,如鱼香肉丝、糖醋里脊,为了调味可能会加入大量糖分,要注意甄别。

第三招:选择“加工度”低的品类

预制菜的种类繁多,从简单的净菜到复杂的佛跳墙,加工程度各不相同。选择那些加工步骤少的预制菜,可以从源头减少添加剂的摄入。

● 首选单品类: 比如,冷冻的净虾仁、切好的蔬菜包、未经调味的肉类。这些食材本身就是预制菜,但由于加工简单,几乎不需要添加剂。

● 避开过度调味的复杂菜肴: 像宫保鸡丁、鱼香肉丝、红烧肉这类复杂的预制菜,为了保证风味稳定,通常会使用大量的调味品、增味剂和增稠剂。

● 选择简单的烹饪方式: 优先选择那些只需简单蒸、煮、烤就能食用的预制菜,而不是需要二次爆炒或油炸的。

● 看保质期: 通常来说,保质期越短的预制菜,其添加剂含量越少。因为更长的保质期需要更多的防腐剂和稳定剂。

预制菜是时代的产物,它为我们的生活带来了便利,也帮助很多餐厅提高了效率。只要我们掌握了以上3个方法,就能在众多选择中,找到那些既方便又健康的预制菜。理性看待,科学消费,让预制菜成为你健康生活的好帮手,而不是负担。